公開日 2017年10月27日

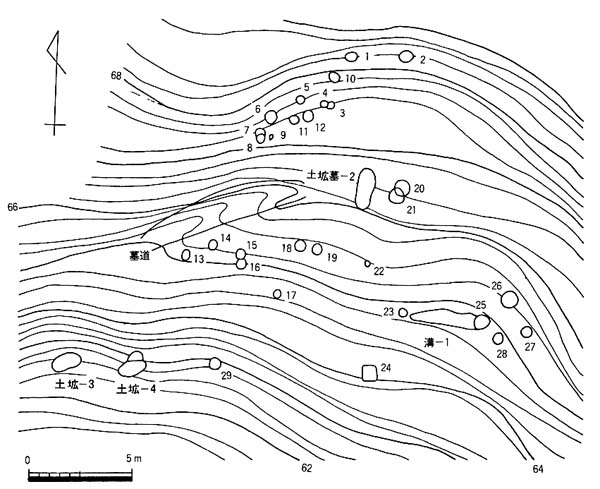

高井田横穴群の北側で29基の古墓が検出されています。うち9基には、炭・灰を埋土とするものの骨蔵器がなく、火葬墓ではない、それに関係する遺構の可能性があります。対して骨蔵器を伴い、確実に火葬墓と考えられるものは20基です。

古墓は4~5箇所の群をなし、その配置に規則性があったようです。墓道や、墓標もしくは祭壇と考えられる石敷遺構も見つかっています。また、骨蔵器を囲うような施設は認められませんでした。副葬品は数点の玉類と刀子のみで、銭貨は全く出土していません。こうした点が、他の太平寺・安堂古墓、田辺古墓群との違いといえます。

時期は8世紀後葉頃から10世紀前葉頃と考えられます。

高井田古墓群全体図

古墓群全体

古墓群より玉手山方面を望む

骨蔵器

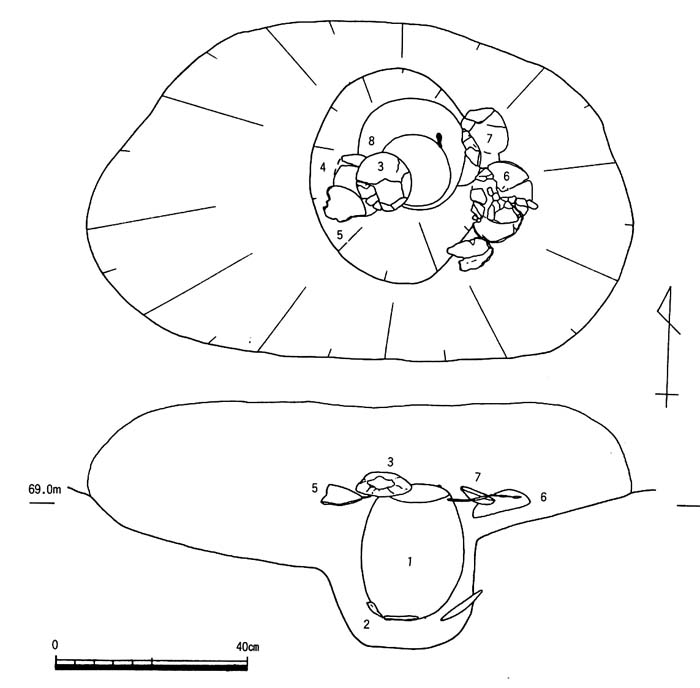

骨蔵器を伴う20基のうち、施釉陶器を伴う古墓は3基、玉類を副葬する古墓が3基、土師器杯を数点伴う古墓も3基(重複しているものも含む)ありますが、これらはすべて須恵器の壷を骨蔵器としたものです。骨蔵器が須恵器か土師器かによって、階層、性別、時期等に差が存在すると考えられます。

骨蔵器としての須恵器は、短頸壺、広口壺、三耳壷などの種類に限られます。正立していたものが9基、倒立していたものが5基です。また、土師器は壷もしくは甕を骨蔵器としています。正立していたものが2基、倒立していたものが4基と、須恵器とは逆に倒立のほうが多くなっています。

高井田古墓群の骨蔵器

鉄釘

29基中、15基から鉄釘が出土しています。これらには骨蔵器のあるもの、ないものがありますが、その出土状況・本数から火葬骨を木の箱に入れていたとは考えられません。20号墓以外の釘が出土している古墓は、全て炭や灰を含む黒灰色土を埋土としています。この状況から、釘は木棺に伴うもので、木棺に遺体を納めたまま火葬し、火葬地の炭や灰と共に釘も運ばれてきたのでしょう。意識的に釘を選択したかはわかりませんが、釘が多数出土している5・6・16・25号墓などは、意識的に釘を持ち込んでいる可能性が考えられます。釘に何か意味があったのでしょうか。

6号墓の釘

16号墓の釘

主な古墓

1号墓 口縁部を打ち欠いた須恵器の壷に、緑釉陶器の椀を倒位で重ねたものを倒置しています。埋土から土師器杯9点、鉄釘2本が出土しています。9世紀後葉から10世紀前葉頃のものと考えられます。緑釉椀と須恵器の骨蔵器セットを倒置している点は太平寺・安堂1号墓と共通し、関連が考えられます。

1号墓

1号墓骨蔵器

1号墓遺構図

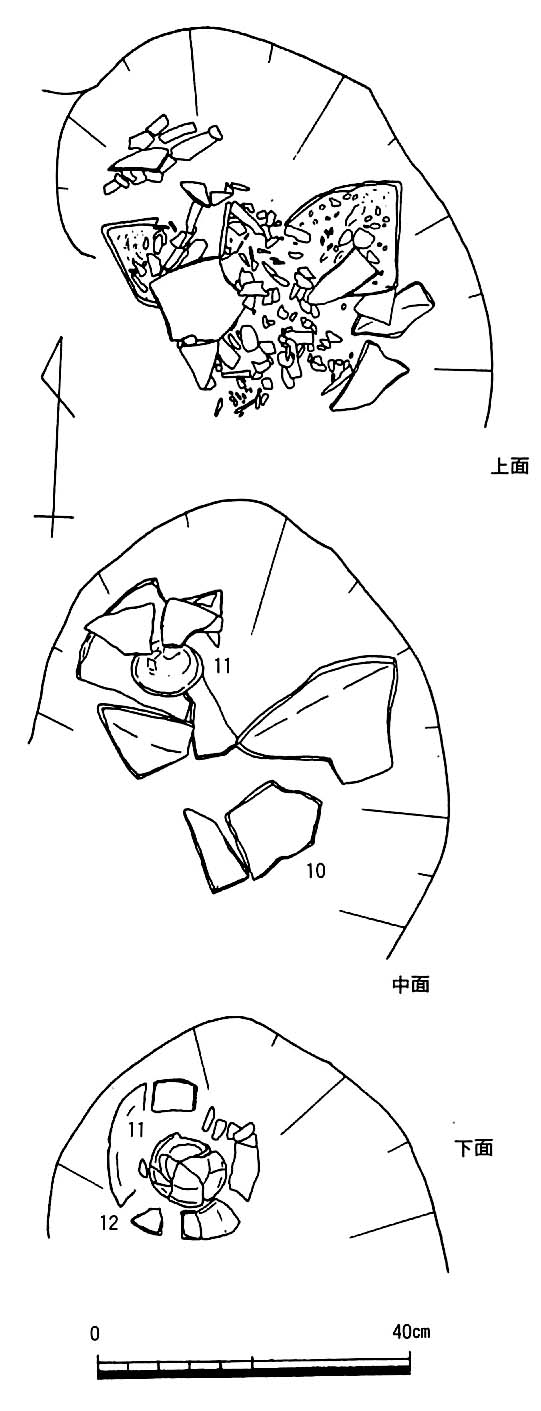

3号墓 口縁部をすべて打ち欠いた須恵器の広口壺の頸部に土師器杯を落とし込み、さらに土師器椀を重ねて蓋としています。骨蔵器内からは火葬骨と共に水晶製切子玉が出土しています。年代は、9世紀後葉から10世紀初頭頃と推定されます。

3号墓

3号墓から出土した水晶玉(切子玉)

3号墓遺構図

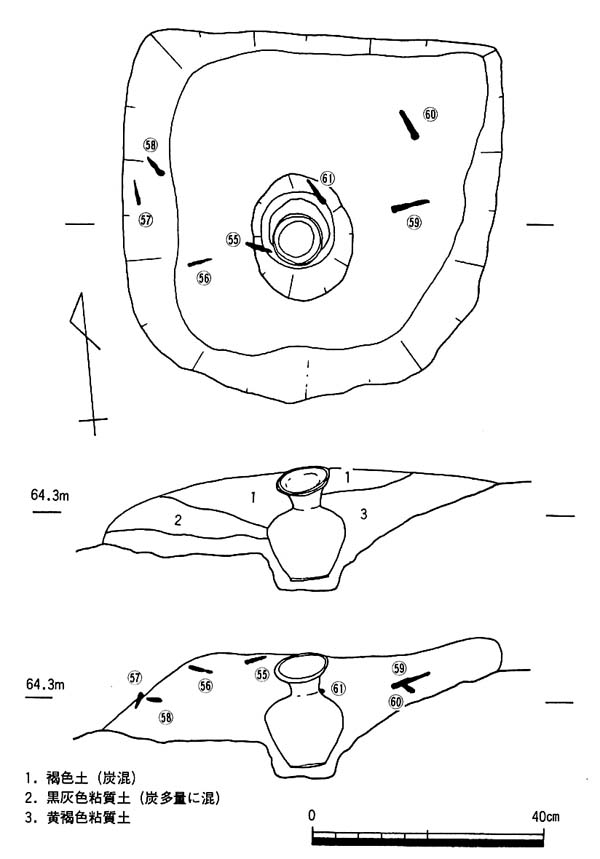

5号墓 須恵器短頸壺に倒位の灰釉皿を重ねています。灰釉皿は、底面から約22cm離れた状態で出土しました。これは、まず墓坑を釘と土師器片を含んだ土で20cm程度埋め、次に火葬骨を納めた短頸壺と灰釉皿を倒立させて埋めたためと考えられます。年代は、9世紀中葉~後葉と思われます。

5号墓

5号墓遺構図

11号墓 骨蔵器は口縁部を打ち欠いた須恵器の壷で、その上に倒立させた土師器杯3枚を重ねて蓋としていました。これらの土器から、9世紀中葉~後葉頃と思われます。骨蔵器内から水晶製涙滴形玉が出土しています。

11号墓

11号墓から出土した水晶玉(涙滴形玉)

11号墓遺構図

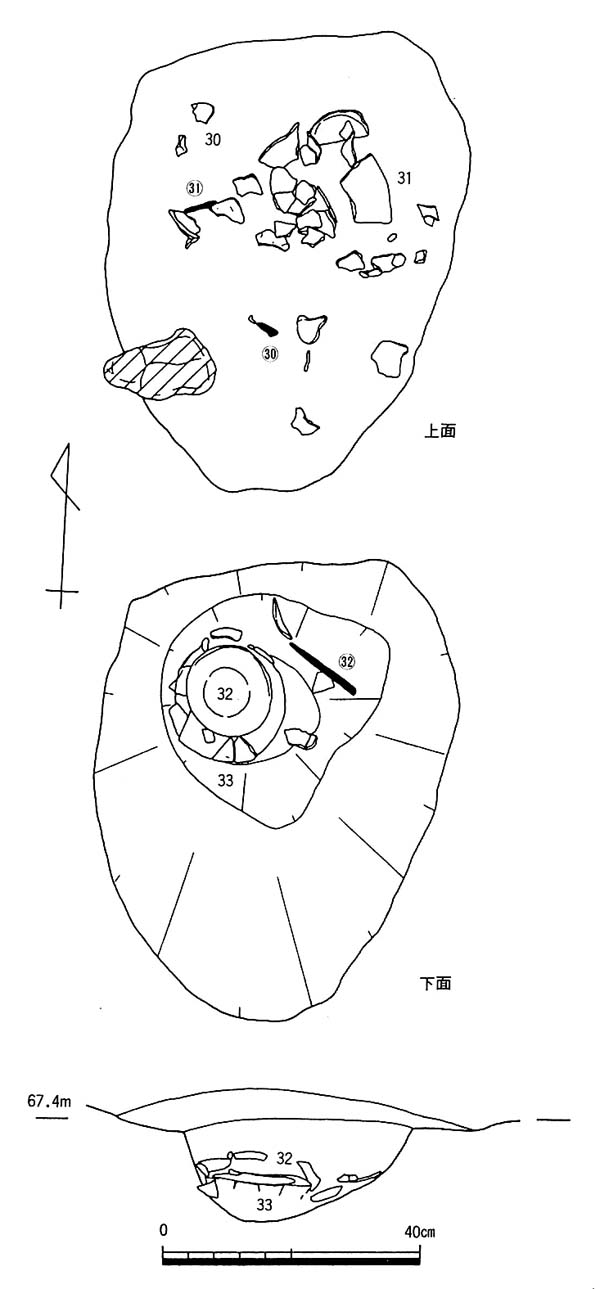

12号墓 多数の破片で出土した須恵器の瓶形壷が、骨蔵器と思われます。須恵器壷の上に土師器杯を2枚重ねで蓋としていました。刀子と緑釉陶器の椀が出土しています。時期は11号墓と同時期あたりと思われます。

12号墓

12号墓遺構図

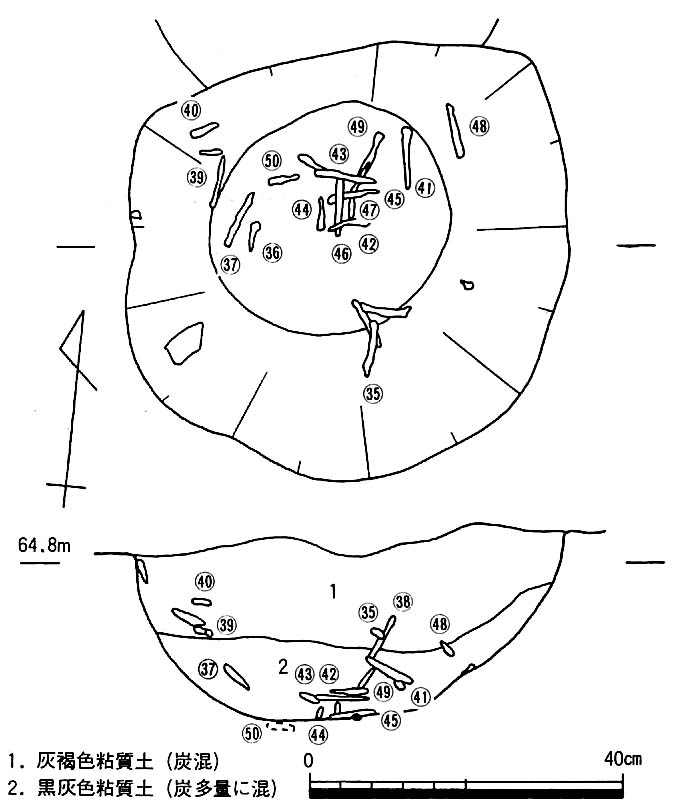

16号墓 骨蔵器を伴わず、土師器、須恵器片が数点出土しています。また、最も多い21本の鉄釘が出土しています。しかし、埋葬は木櫃ではなく、この場所で火葬が行われた痕跡もないようです。釘の残存状態は良好で長さは7~8cm、形態・長さともほぼ均一です。年代は15号墓より新しく、9世紀以後と考えられます。

16号墓

16号墓遺構図

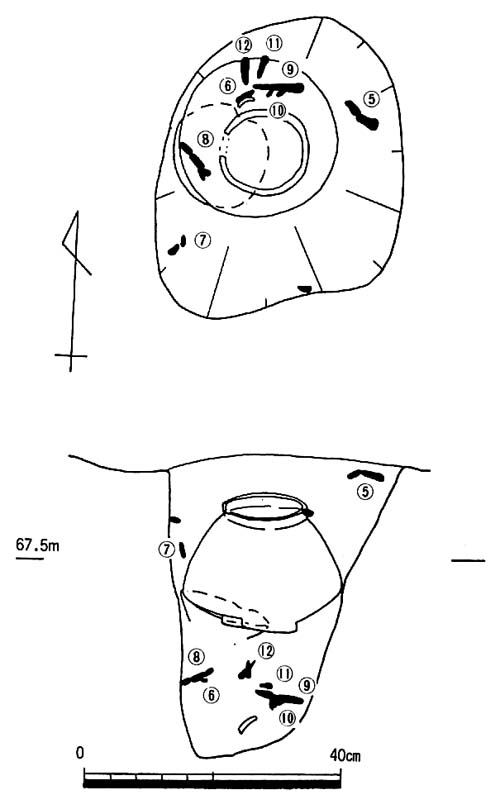

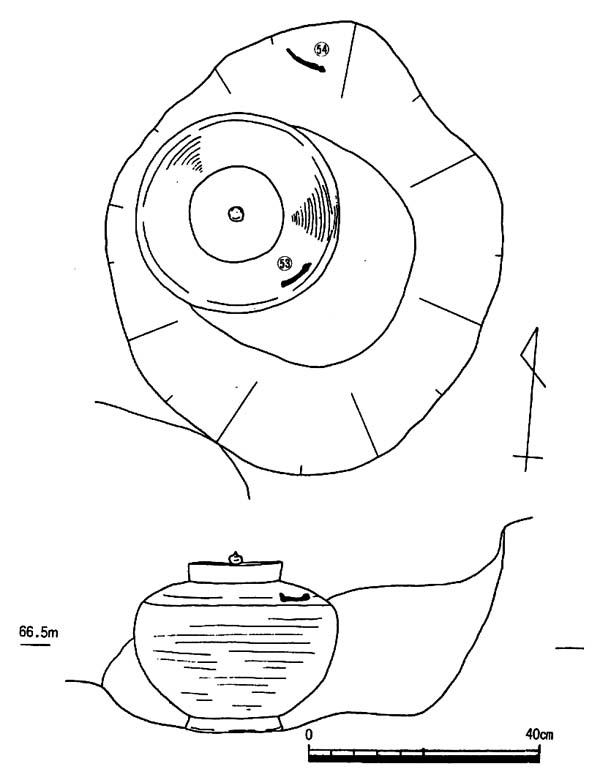

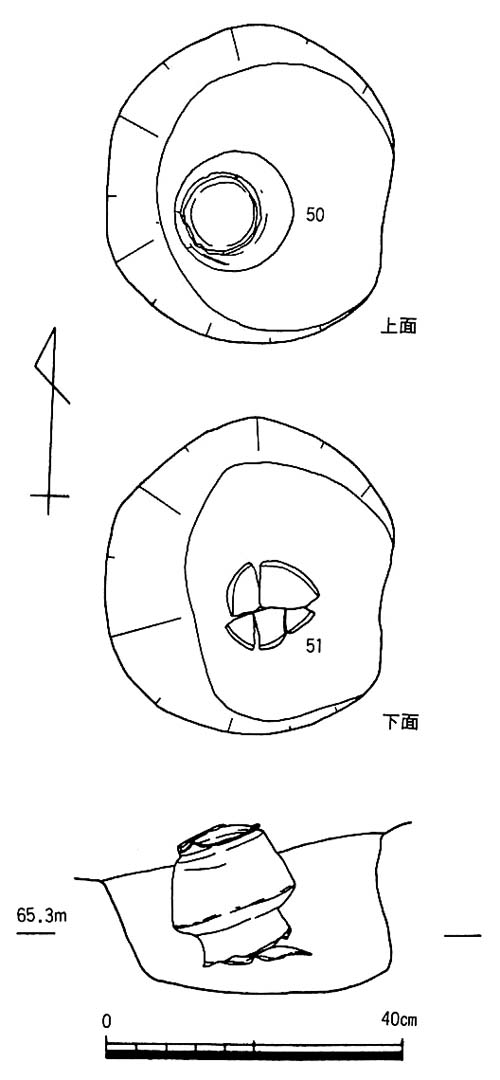

20号墓 須恵器の有蓋短頸壺を骨蔵器とし、内部は人骨のみで、炭や灰はもちろん、土砂も全く見られませんでした。骨蔵器内底部から24点の緑色ガラス小玉が出土しています。年代は8世紀後葉~末葉で、この古墓群で最も古いものと考えられています。

20号墓

出土したガラス小玉

20号墓遺構図

24号墓 古墓群の最南端で発見され、骨蔵器に須恵器の壷が使用されていました。壷の上面まで土で埋没していたにもかかわらず、壷の内部には土が全くなく、水が溜まっていました。この壷から、年代は9世紀前葉を前後する時期とみられています。

24号墓

24号墓遺構図

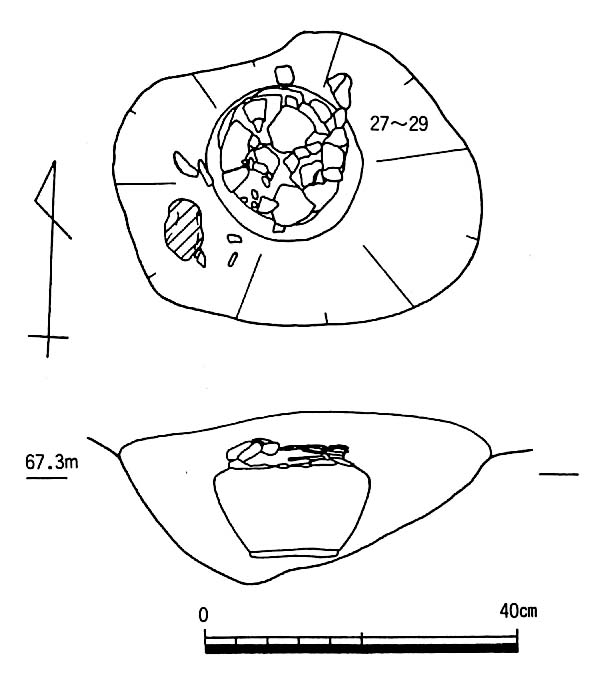

27号墓 口縁部を打ち欠いた須恵器の広口壺に土師器杯を落とし込んで蓋としています。杯は壷の口縁部にきれいに納まります。意図的に壷を打ち欠いているのは明らかで、何らかの信仰によるものと考えられます。これらを倒立させ、火葬の際の炭や灰で埋めています。9世紀中葉~後半とされています。

27号墓

27号墓遺構図

| ※このページ内の図は、いずれも『柏原市教育委員会1987 「高井田横穴群II 1986-VII」』より出典しています。 |