公開日 2015年2月24日

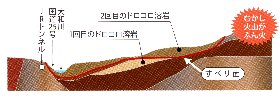

奈良県から大阪府へと流れる大和川。その府県境付近を「亀の瀬」といいます。 その「亀の瀬」の北側一帯は、これまでになんども地すべりをおこしてきました。その原因は、数百万年前に「亀の瀬」の北にあった火山の噴火に伴う溶岩です。この火山がどこにあったのか。正確な位置はわかっていませんが、この火山を「ドロコロ火山」と呼んでいます。この火山は最低2回噴火したことがわかっており、1回目の溶岩やそれ以前に堆積していた地層の上に、2回目の噴火に伴う溶岩がのっています。北から流れ出た溶岩なので、北が高く、大和川に向かって傾斜しています。その溶岩の境目が非常に脆く、水分を含むと2回目の溶岩がすべり台の上をすべるようにすべってしまうのです。これが、「亀の瀬」の地すべりのメカニズムです。

しかも、大和川の南には断層帯があり、大和川の両側で地質が大きく異なるうえ、溶岩の裾を断層が断ち切るようになっています。そのうえ、その境目を流れる大和川がまわりの地形を浸食していきます。これによって、地すべりがおこってしまうのです。

古くから地すべりが繰り返されてきたと思われ、亀の瀬付近の大和川の流れが南に湾曲しています。しかし、古記録には亀の瀬の地すべりは見当たりません。ただ、『日本書紀』天武元年(672)の壬申の乱の記録に見える「懼坂(かしこのさか)」は、亀の瀬付近のことと考えられます。「懼」とは恐怖という意味で、地すべりの恐怖にもとづく地名ではないかと思われます。同じく『万葉集』の巻6-1022番の歌に「手向(たむ)けする 恐(かしこ)の坂に 幣(ぬさ)奉り」の「恐の坂」も同じでしょう。恐怖の坂道で、旅の安全を祈って捧げものをするという意味です。

昔から、ここを通る旅人が地すべりを恐れる道だったということでしょう。

(文責:安村俊史)

|