公開日 2015年9月7日

築留と瓜破

大和川がつけかえられた場所を「築留(つきどめ)」といいます。土を積み上げて(築いて)、川の流れを止めた(留めた)ので、「築留」というのです。大和川をどこでつけかえればいいのか、いろいろな考え方があったようです。それでは、どうして築留でつけかえられることになったのでしょうか。

南から北へと流れる大和川は、石川と合流して川幅が広がり、そこから北へやや川幅が狭くなり、再び広くなって久宝寺川と玉櫛川に分かれていました。この狭くなっている部分でつけかえられたのです。この部分では、ただ狭くなっていただけではなく、地盤もしっかりしていたようです。そのため、古代の遺跡が、築留の部分だけ旧大和川に向かって広がっていました。万葉集にみえる河内大橋も、この付近にかけられていたのでしょう。

築留でつけかえられたのは、たまたまではなかったのです。周辺の土地や地形をよく調べたうえで、ここがつけかえ地点に選ばれたようです。

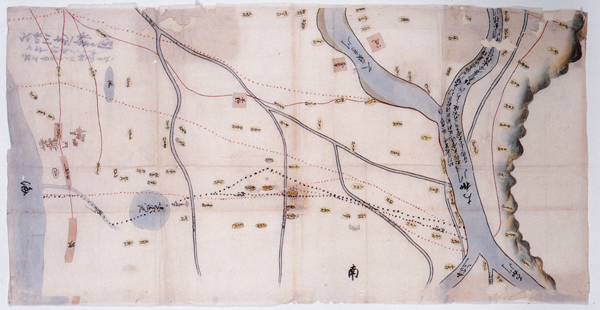

また、つけかえ工事が始まってから、計画を変更した部分もあったようです。現在の大和川は、大阪市平野区瓜破の南を通っています。しかし、つけかえ前の計画図や見積書をみると、瓜破の北側を通す予定で工事に着手したようです。つけかえ工事4でもみたように、瓜破付近は高台となっており、掘り下げが必要でした。おそらく、当初はできるだけ掘り下げを避けるために、瓜破の北側を通す予定だったのでしょう。ところが、南側に変更されたようです。その理由は、はっきりしませんが、もし瓜破の北を通っていたならば、かなり湾曲した流れとなり、流れが悪くなったり、洪水の危険性が増していたように思います。できるだけ流れを直線に近くするために、瓜破の南側を通るルートに変更したのではないでしょうか。

もし、瓜破の北側を大和川が流れていたならば、瓜破周辺は、大阪市ではなく、松原市に編入されていたことでしょう。歴史のおもしろいところです。

(文責:安村俊史)

大和川違積り図(新川計画川筋比較図)