公開日 2017年9月25日

流路を固定する

人口が増えると、水田や畑などの耕作地を広げなければなりません。そこで、川の近くの低湿地も耕作地として開発するようになります。しかし、川の近くは洪水の危険を伴います。そして、一度洪水がおこると、せっかく育てた作物が収穫できないだけでなく、耕作地や水路をまた造りなおさなければなりません。そのために多くの人手や費用がかかります。

そこで、人々は堤防を大きく強くするようになりました。洪水の危険性を下げるためです。そうすれば、川の近くまで耕作地を広げることができ、安定した収穫を期待できるようになります。こうして、多くの川で流路が次第に固定されるようになっていきました。

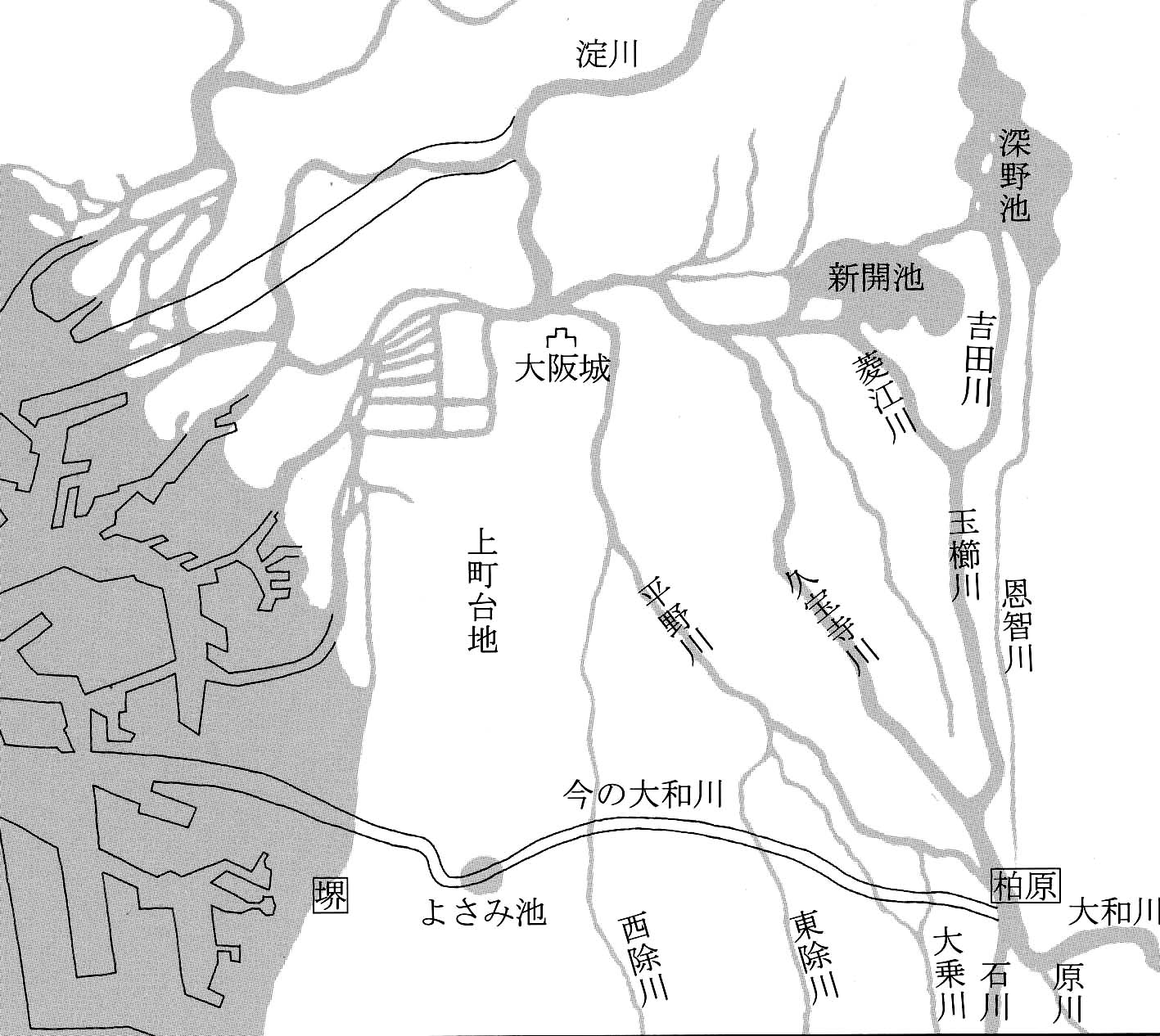

それまでなんども流れを変えていた大和川の流路が固定されるようになったのは、13世紀ごろと考えられます。付け替え前の久宝寺川の堤防が発掘調査で確認され、堤防の下のほうの人工的な盛土から13世紀代の土器が出土しています。一箇所は八尾市佐堂遺跡で13世紀前半の土器が、もう一箇所は八尾市跡部遺跡で13世紀後半の土器が出土しています。

また、深野池(大東市)の西側に堤防が築かれたのも、そのころのことのようです。13世紀になると、深野池の西に集落が出現するのです。深野池は、水深の浅い沼のような状態だったと考えられ、水量が増えれば広がり、水量が減ると小さくなっていたようです。そして、池の西側のほうが地形が下がっていたため、西側に堤防を築いてその付近に人々が居住するようになったようです。

このように、旧大和川流域では、13世紀ごろ(鎌倉時代)に堤防を築き、流路を固定し、耕作地を拡大しているようです。それからしばらくは、大和川の大規模な洪水はなかったようです。

(文責:安村俊史)

図:付け替え前の大和川