公開日 2023年2月28日

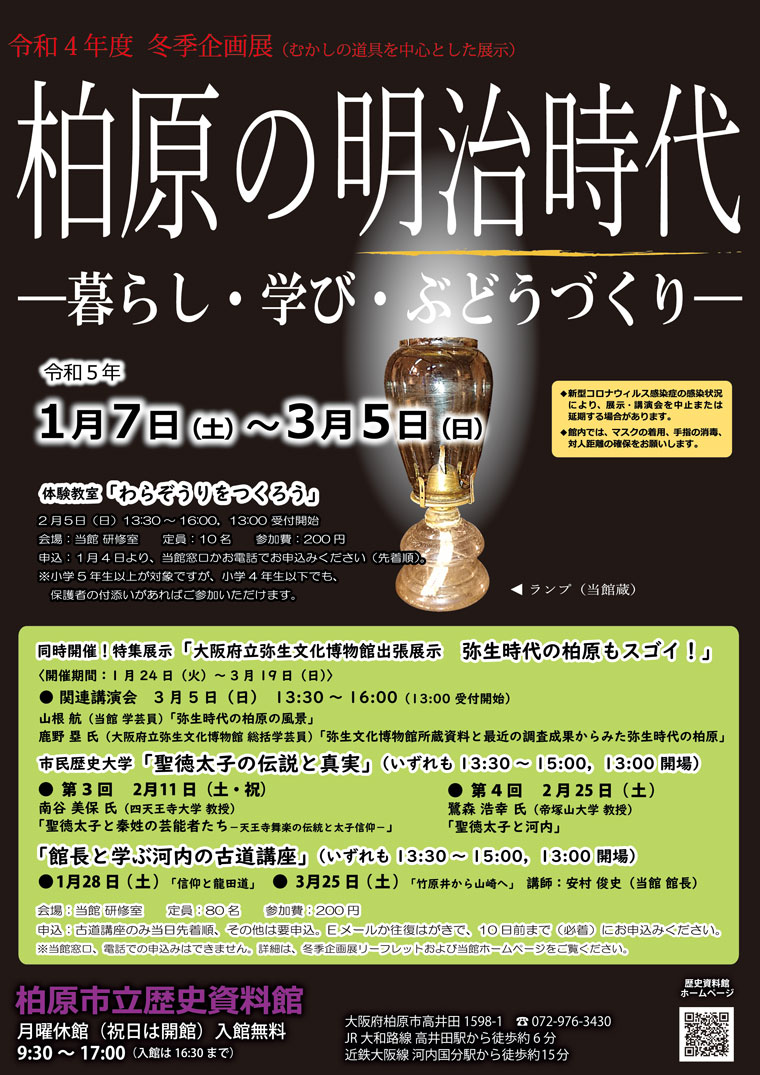

令和4年度冬季企画展

「柏原の明治時代-暮らし・学び・ぶどうづくり-」

令和5年1月7日(土)~3月5日(日)

概要

柏原の歴史にかんしても、「明治時代」(1868‐1912)が大きな時代の変わり目であったことは言うまでもありません。今から150年ほど前、現在の柏原市域にも学校ができ、子どもたち全員が教育を受けられるようになりました。わたしたちの暮らしにかかせない、警察、郵便、鉄道も、この時代にできたものです。いまだ、電気の普及していなかった時代ですが、この時代の人びとは、朝早くから夜遅くまで、一生懸命にはたらきました。

そのような「明治時代」とは、実際、どのような時代だったのでしょうか。本企画展では、明治時代を生きた人が毎日、欠かすことなく記していた日記をはじめとして、幕末の動乱にかかわる資料、明治時代に産地化を遂げた、堅下地域のぶどうづくりにかんする資料や、当時の暮らし・まなび・あそびの道具、学校、鉄道、感染症の資料などを一同に展示しています。これらをもとに、日本では、柏原では、この時期、なにが達成され、なにが積み残されたのか、考えてみたいと思います。

※毎年、本館 冬季企画展は、小学3年生の学習にリンクして開催しています。学校・団体向けに、その内容に即した「展示ガイド」・「なわない体験」のプログラムもご用意しておりますので、ぜひ、遠足・課外学習などにご活用いただき、実物の資料を見ることで、先人たちの工夫や知恵、道具の大切さについて考えるきっかけにしていただけますと幸いです。

主な展示資料

<明治時代のはじまり>

明治時代の日記(山﨑初一さん 記)・時計・剣道の道具(天羽流,幕末)・海防のため、大阪湾に出動した狭山藩の農兵の装備品・村会議員 当選通知書(以上、個人蔵)・出版された日米修好通商条約・『南山踏雲録』(天誅組の資料)・国分の打ちこわしの資料・戸長惣代選挙の投票用紙・集議所 印鑑・憲法,法令の写し・石油ランプ・和服・とんびコート・ちょうちん(以上、当館蔵)

<まなび>

お父さんが自作した子ども用文机(明治)・平野尋常小学校 卒業証書・褒状・書籍・鉛筆けずり(以上、個人蔵)・幕末のまなび場、国分 立教館の歴史資料・柏原尋常小学校で使用されていた教科書・オルガン・五玉そろばん・柏原尋常小学校の瓦(以上、当館蔵)

<ぶどうづくり>

ぶどう栽培図(大正初期)・ぶどうラベル・品評会の褒状・日本園芸会 品評会にかんする資料・ぶどうづくりの経費・出荷にかんする資料・はかり(以上、個人蔵)・ぶどう収穫箱・「袋着せ」をするときの道具(硫黄入りびん・柿渋・たらい)・ぶどうづくりの道具(穂摘みかご・たんご)・第5回内国勧業博覧会の資料(博覧会に出品されたポスター・博覧会のパンフレット・写真帖)・ぶどう園の写真(パネル展示)(以上、当館蔵)

<暮らし>

時刻表・お相撲の番付表・日清・日露戦争の資料(辞令書・褒状・当時の写真・新聞の号外)(以上、個人蔵)・大阪鉄道(現 JR大和路線)の鉄道レール・大八車の車輪・柏原駅・亀の瀬トンネルのれんが・電報・国豊橋寄進簿・亀瀬新街道(現 国道25号線)の資料・築留二番樋(模型展示)・明治時代に登場した農機具(田植え用縄・除草機・溝さらい機)・当時のあそびの道具(魚取り用網・凧・羽子板・おはじき)・村ずもうの道具(化粧回し・さがり・明荷・給金帳)・ふとん太鼓(模型)・『コレラに対する心得』・種痘済証書(ワクチン接種にかんする資料)・国分銀行の資料・小作証文(以上、当館蔵)

<明治時代の終わり>

新聞の号外・大正2年の年賀状(明治天皇の崩御を悼み、欠礼)(以上、個人蔵)・農薬噴霧器・電球・大正時代の教科書・修徳館の絵はがき(以上、当館蔵)

<生活再現展示 冬の夜>

石油ランプ・時計・火鉢・ちゃぶ台・大皿・椀・煙草盆・煙管・針箱・こま・文机・手習い帖・わらでつくる道具(わらぞうり・わらぐつ・わらじ・しめなわ)・綿花・貝ボタン

<スポット展示>

風呂・洗濯板・たらい