届出

-

■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。 ●職場の健康保険加入している方とその被扶養者 ...(2022年3月18日 保険年金課)

■柏原市国民健康保険(以下「国保」)は下記に該当する方を除いてすべての方が加入しなければなりません。

●職場の健康保険加入している方とその被扶養者

●国民健康保険組合に加入している方

●後期高齢者医療制度に加入している方

●生活保護を受けている方

●在留期間が1年未満の外国人

■国保に加入または脱退するときには市役所へ届出が必要です。

・国民健康保険に加入するとき・脱退するときや、住所・氏名に変更があった場合は、その日から14日以内に市役所へ届け出てください。

・届出には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)が必要です。

※代理人が届出をされる場合は、下記にある「届出に必要なもの」のほかに委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。

…届出が遅れると…

保険料はさかのぼって納めていただくことになりますが、その間にかかった医療費は全額自己負担となる可能性があります。届出期間内に届出ができない場合は、14日以内にご相談ください。

国保に加入する場合

届出に必要なもの 柏原市へ転入してきたとき

・他の市町村からの転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

(被扶養者でなくなったとき)

・職場の健康保険をやめた証明書

(被扶養者であった場合は被扶養者でなくなった理由の証明書)

子供が生まれたとき ・母子健康手帳

(出産育児一時金の支給についてはこちらをご覧ください。)

生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書

国保を脱退する場合

届出に必要なもの 柏原市から転出するとき 保険証または資格確認書(交付されている場合のみ) 職場の健康保険に加入したとき

(被扶養者になったとき)

・職場の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)

・国保の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

※職場の健康保険に加入した方(全員分)の資格情報がわかるものをお持ちください。

国保の被保険者が亡くなったとき ・亡くなった方の保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

(葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。)

生活保護を受けるようになったとき ・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

・保護開始決定通知書

その他の届出

届出に必要なもの 柏原市内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯を分けたり一緒にするとき

・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

修学のため別に住所を定めるとき ・保険証または資格確認書(交付されている場合のみ)

・在学証明書

保険証または資格確認書等をなくしたとき

(あるいは汚れて使えなくなったとき)

・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

(ない場合は資格確認書等の交付は後日郵送になります)

・(破損汚損のときは)保険証または資格確認書等

※国民健康保険に関して市役所窓口への届出が難しい場合は、保険年金課保険業務係へご相談ください。(郵送でのお手続きができる場合があります)

申請書記入様式ダウンロード

-

改葬許可とは 墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地へ移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、市役所が発行する「改葬許可証」が必要と...(2021年6月25日 市民課)

改葬許可とは

墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地へ移すことを「改葬」といいます。この改葬を行うためには、市役所が発行する「改葬許可証」が必要となります。

改葬許可申請について

現在、柏原市内の墓地等に遺骨を埋葬されている場合は、市民課に改葬許可申請をしてください。申請者は原則現在遺骨が埋葬されている墓地使用者です。申請者が墓地使用者以外の場合は、墓地使用者からの承諾書が必要です。

必要なもの

窓口に来られる際は下記の(1)~(7)をご持参ください

(1)改葬許可申請書

申請書は市民課窓口で受け取るか、ページ下部のダウンロードから取得できます。なお、同様の内容が記載されていれば柏原市所定の申請書でなくてもご利用可能です。(2)埋葬証明

現在遺骨が埋葬されている墓地管理者の証明が必要です。柏原市所定の改葬許可申請書であれば、墓地管理者証明欄があります。(3)墓地使用者からの承諾書(※申請者が墓地使用者以外の場合必要となります。)

柏原市所定の改葬許可申請書であれば、墓地使用者承諾書欄があります。(4)本人確認書類(窓口に来られる方)

- (1つで可)マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書

- (2つ必要)健康保険証・年金手帳など

(5)委任状(※申請者と窓口に来られる方が違う場合はご持参ください。)

(6)手数料 1体につき300円

(7)申請者の印鑑(認印でも可)

郵送請求について

上記(1)~(6)の書類と返信用封筒と切手を併せて市民課宛にご郵送ください。

ただし、(4)本人確認書類はコピーを、(6)手数料は郵便定額小為替をご用意ください。

(6)手数料は、郵送の場合、現金や切手では受付できません。

なお、郵送で申請される場合は、申請書に電話番号の記入をお願いします。

ダウンロード

こちらからダウンロードできます。

-

返信用封筒の期限が切れている/返信用封筒を紛失されている場合 「マイナンバーカード総合サイト」上に、切手を貼らずに使用できる封筒が掲載して...(2021年6月18日 市民課)

返信用封筒の期限が切れている/返信用封筒を紛失されている場合

「マイナンバーカード総合サイト」上に、切手を貼らずに使用できる封筒が掲載してありますので、ご利用ください。

お問合わせ先

・マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

※平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)

・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578

※平日8時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

-

市民の皆様のご負担の軽減を図るため、押印の見直しに取り組み、新庁舎のオープンに合わせ各種申請書等約970件について下記のとおり押印を廃止しました。今後も...(2021年6月8日 デジタル推進課 )

市民の皆様のご負担の軽減を図るため、押印の見直しに取り組み、新庁舎のオープンに合わせ各種申請書等約970件について下記のとおり押印を廃止しました。今後も押印の見直しを進め、将来的な手続きのオンライン化につなげてまいります。

- 手続によっては、ご本人による署名や、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類等の提示を求める場合や押印を求める場合がありますので、事前にご確認ください。

- 法人が申請等をされる場合、押印を求める書類もあります。

- 押印欄のある旧様式を使用することがありますが、押印の取り扱いについては、今回の見直しに基づいた対応を行います。

- 国の法令等に基づき押印を求めている書類については、今後の法令等の改正を踏まえ、適宜、廃止します。

各届書様式の押印については、各手続所管課にお尋ねください。

- 令和3年5月11日から実施

- 令和3年6月1日から実施

- 令和3年6月4日から実施

このページについてのお問い合わせ

デジタル推進課

電話︓072-971-8304

E-Mail︓jyohou@city.kashiwara.lg.jp -

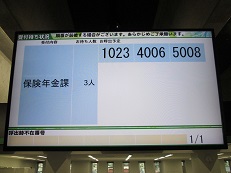

市民課・保険年金課の窓口では、5月6日の新庁舎での業務開始と同時に、新たに番号案内表示システムを設置しました。(本システムは広告収入を財源として設置してい...(2021年5月19日 市民課)

市民課・保険年金課の窓口では、5月6日の新庁舎での業務開始と同時に、新たに番号案内表示システムを設置しました。(本システムは広告収入を財源として設置してい...(2021年5月19日 市民課)市民課・保険年金課の窓口では、5月6日の新庁舎での業務開始と同時に、新たに番号案内表示システムを設置しました。(本システムは広告収入を財源として設置しています。)

来庁された際は、以下の手順で番号札を発券し、発券した番号でお呼び出しするまで、お待ちください。

・呼び出しの状況やお待ちの人数は、下のウェブサイトで確認できます。

https://wb2.goku.ne.jp/CityKashiwaraShiminhokenHtmlResult/WaitingResultPage.htm

(外部リンクになります。)・発券した番号札に「順番事前案内メール」の登録QRコードが記載されています。

QRコードを読み取って、メール登録いただくと、待ち人数が3組前になった時とご自身の番号が呼び出された後、不在となった時にメールが届きます。

メール登録をいただくと、密を避けて、かしわらテラスなどでお待ちいただくことができますので、ご活用ください。【市民課】番号発券手順

(1) 正面玄関の左側に市民課があります。

1-1)証明書類の発行申請や異動届などの書類が必要な場合は、まず左手側の記載台で記入してください。

1-2)マイナンバーカードの交付などの場合は直接、「番号発券機」へお越しください。

(2) 記載台で必要な書類に記入してください。(番号発券は書類に記入した後になります。)

記入後に「番号発券機」へお越しください。

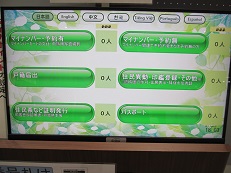

(3) 番号発券機の画面で、該当する手続きのボタンにタッチしてください。

(4) 番号発券機の右下から番号札が発券されますので、2枚綴りのままお持ちください。

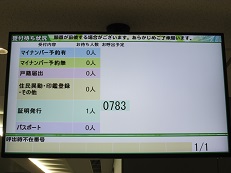

(5) 現在お待ちの人数等は左側の受付モニタに表示されます。

※マイナンバー関係の手続きでは、受付後にも時間がかかる場合があり、呼出後にお待ちいただくことがあります。

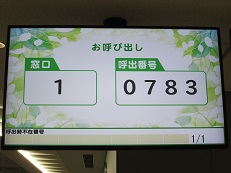

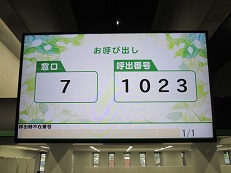

(6) 順番になると、音声と受付モニタへの表示でお呼びしますので、窓口までお越しください。(1~5番窓口になります)

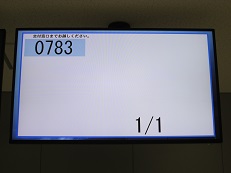

(7) 右側の交付モニタには、証明書等のご用意が出来た方の番号が表示されます。 ※呼出時にご不在の場合は、受付モニタの「呼出時不在番号」に番号が表示されます。

番号が表示されている場合は、案内係に声をおかけください。※一部の申請書・届出書は、以下のページから事前にダウンロードしていただけます。

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014052100012/【保険年金課】番号発券手順

(1) 正面玄関右側に保険年金課があります。

(2) 番号発券機は一番左端の区画にあります。

(3) 番号発券機の画面で、該当する手続きのボタンにタッチしてください。台の右下から番号札が発券されますので、お取りください。

(4) 現在お待ちの人数等は窓口上部のモニタに表示されます。

(5) 順番になると、音声とモニタへの表示でお呼びしますので、窓口までお越しください。(7番窓口になります) ※呼出時にご不在の場合は、モニタの「呼出時不在番号」に番号が表示されます。

番号が表示されている場合は、係員に声をおかけください。

※手続き内容によって、順番が前後することもありますので、ご了承ください。 -

住基ネットとはどのようなものですか? 全国の市区町村、都道府県、地方自治情報センタ-をコンピュ-タで結び、全国共通の本人確認が可能となるシステムで...(2021年2月6日 市民課)

住基ネットとはどのようなものですか?

全国の市区町村、都道府県、地方自治情報センタ-をコンピュ-タで結び、全国共通の本人確認が可能となるシステムです。(平成11年8月改正の「住民基本台帳法」に基づいて実施しています。)

平成14年8月5日の住基ネットのスタ-トにより、行政機関(国、府など)では、住民の皆さまからの各種届出・申請などの際に、提出をお願いしていた住民票の写しの代わりに、ネットワ-クシステムから本人確認情報の提供を受けることが可能となり、住民の皆さまの手続きが軽減されます。

また、平成25年7月8日からは、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークの運用が開始されました。詳しくはこちら。本人確認情報とは

住民票に記載されている事項のうち、次の6項目です。

・ 氏名

・ 生年月日

・ 性別

・ 住所

・ 住民票コ-ド

・ 変更情報(これらの変更年月日及び変更理由)住民票コ-ドとは

・ 住基ネットの基礎となる番号で、コンピュ-タにより、無作為に抽出された11けたの数字が付番されます。したがって、住民票コ-ドから氏名や住所などを判別することはできません。

・ 今後、行政機関への届出・申請の際に必要となる場合があります。

・ 住民票コ-ドは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポ-ト、健康保険証など本人であることを確認できるものを持って、市民課又は出張所まで申し出ていただくことによって変更できます。ただし、ご希望の番号に変えることはできません。

ページの上部へ戻る 個人情報の保護は大丈夫ですか?

個人情報(本人確認情報)を保護するため、万全の保護対策を行っています。

1 制度(法令)面からの対策

・ 住基ネットから本人確認情報の提供を行う行政機関や住基ネットの利用事務については、法律で具体的に規定されており、目的外の利用は禁止されています。

・ 住民票コ-ドを民間が使用することは、法律で禁止されています。

・ 関係職員に対する守秘義務が課せられており、違反者には通常より重い罰則が設けられてします。

2 技術面からの対策

・ 情報の流出を防止するため、通信回線は、外部と隔離された専用回線を使用し、デ-タは暗号化されています。

・ 市のシステムに接続する際は、不正侵入を防ぐ壁(ファイヤウォ-ル)を設置し、情報の漏えいを防ぎます。

・ 送信相手となるコンピュ-タと常に相手を確認しあう仕組みを作るとともに、操作者をICカ-ドとパスワ-ドで制限しています。

3 運用面からの対策

・ 住基ネット管理運営に関する要綱を定め、セキュリティ確保などのための対策を実施しています。

・ 緊急時対応計画を策定し、不測の事態にはシステムを停止するなどの措置も迅速に対応できるようにしています。

・ セキュリティ対策の重要性について、関係職員に研修を行います。

住民基本台帳ネットワークシステムの利用により便利になります

住民票の写しの広域交付

住民票の写しは、自分の住んでいる市町村でしか交付を受けることができませんでしたが、全国どこの市町村においても本人や本人と同じ世帯員の住民票の写しの交付を受けることができます。

ただし、本籍地・筆頭者・住所の履歴などは記載されません。

交付を受けるには、住民基本台帳カードまたは運転免許証、パスポートなどの写真つきの身分証明書(官公署の発行したもの。)の提示が必要です。

なお、交付手数料は、交付を受ける市町村によって異なりますのでご注意ください。転入転出の特例(転入転出手続の簡素化)

他の市町村に転出する場合、住んでいる市町村で転出届を提出し、転出証明書の交付をうけた上で、引越し先の市町村に転入の届出をおこなう必要がありました。住民基本台帳カードの交付を受けますと、転入地の市町村に住基カードを添えて転入手続をすることができます。

ただし、転出日の14日前から転入日までか、または転入日から14日以内に一定の転出事項(特例の転出届)を用紙に記入し、転出する市町村へ届けることが必要です。

一定の届出事項は、(1)届出人氏名(印)(2)現住所(3)転出する方の・氏名・生年月日・性別 (4)転出日 (5)新住所(転入先)(6)新世帯主 (7)連絡先電話番号などです。

<注> 国民健康保険、国民年金保険、義務教育の学校関係などは、別途、転出する市町村での届が必要となります。

ページの上部へ戻る -

農地の権利移動(農地法第3条) 農地の転用(農地法第4条・第5条) 賃貸借の解約(農地法第18条) 農地の納税猶予制度の証明願(2020年3月24日 農業委員会事務局)

-

住民基本台帳カードとは 住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という。)は、高い安全機能をもつICカードで、本市の住民基本台帳に登録されている方が対象...(2014年9月9日 市民課)

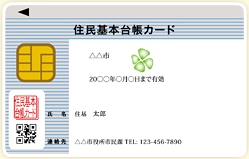

住民基本台帳カードとは

住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という。)は、高い安全機能をもつICカードで、本市の住民基本台帳に登録されている方が対象となります。

住基カードは、写真なし(Aバージョン)、写真あり(Bバージョン)の2種類で、希望するカードを選択することができます。

視覚障害者の方でも、住基カードの使用ができるように、希望により点字エンボス加工ができます。

写真なし(Aバージョン)

写真あり(Bバージョン)

写真あり(Bバージョン)の住基カードは、身分証明書として利用することもできます。

有効期限は、A・Bバージョンとも発行の日から10年間ですが、カード交付後の住民票コードの変更、死亡などの場合は無効となります。※マイナンバーカード(個人番号カード)への移行に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月をもちまして、終了いたしました。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡く ださい。