健康

-

〇八尾市・東大阪市(一部医療機関を除く)の医療機関等でも予防接種を受けることができます。 費用・・・無料 手続き・・・柏原市健康づくり課までお...(2025年3月12日 健康づくり課)

〇八尾市・東大阪市(一部医療機関を除く)の医療機関等でも予防接種を受けることができます。

費用・・・無料

手続き・・・柏原市健康づくり課までお電話ください。

やむを得ず八尾市、東大阪市以外の市町村で接種される方は依頼書が必要です。詳細は下記のとおりです。〇下記対象者の麻しん風しん混合(MR)ワクチン定期接種期間が延長になりました。

ワクチン供給が不足し予防接種を受けられていない対象者については令和7年4月1日~令和9年3月1日までの2年間、接種期間を延長します。

対象者

期別 生年月日 麻しん風しん混合(MR)ワクチン 第1期 令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれ 第2期 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ 概要

定期予防接種は、柏原市内の委託医療機関で行うことを原則としていますが、保護者の里帰りや入院中または施設の入所などの理由で、柏原市外(※八尾市・東大阪市を除く)で希望する場合、柏原市が発行する「予防接種実施依頼書」(以下、「依頼書」という。)が必要となります。

依頼書は、柏原市外の医療機関(柏原市と委託契約していない医療機関)で予防接種を受ける際、その実施責任が柏原市長にあることを明確にする書類です。万が一、予防接種により健康被害が生じた場合には、柏原市が救済のための措置を講じます。

委託医療機関以外でお子さんの定期接種を希望される保護者に対し、申請により予防接種に要した費用のうち柏原市の定める金額を上限として払い戻しを受けること(以下、「償還払い」という。)ができます。1.依頼書を申請する前の確認

1.依頼書の申請前に、接種を希望する市区町村の予防接種担当部署に、以下の3点を確認する

- 他市区町村に住民登録がある人でも接種可能か

- 依頼書の宛名は、市区町村長宛か医療機関長宛か

2.医療機関へ確認する依頼書申請の際には接種を行う医療機関名が必要ですので、接種希望する予防接種が実施可能であるかを医療機関へご確認ください。

2.依頼書の発行から接種までの手続き

1.下記の方法で依頼書発行を申請する(どちらの方法でも、依頼書発行には1週間程度要しますのでご注意ください)

- 窓口での申請(健康づくり課21番窓口へお越しください)

- 下記の申請様式を印刷し、申請書記入のうえ、健康づくり課へ郵送

依頼書を郵送する場合は、140円切手を同封してください

※申請書に不備があった場合、発行手続きに時間を要することになりますので、必ず記入例をご確認ください。

[様式]予防接種実施依頼書交付申請書

- 下記申請フォームでの申請

【個人情報の取り扱いについて】

当サイトでは、予防接種実施依頼書交付申請とその他本事業に付帯する事業の実施を目的として、個人情報を取り扱います。入力いただいた個人情報は、柏原市の個人情報保護条例に基づき適切に管理いたします。

予防接種実施依頼書申請フォーム

2.柏原市からお渡し(郵送)する「予防接種実施依頼書」「柏原市の予診票」「予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」を受け取り、柏原市外医療機関にて予防接種を受ける

接種時に必要なもの

- 予防接種実施依頼書

- 母子健康手帳

- 柏原市の予診票

- 予防接種費用

3.予防接種後、自費で支払を行い、領収書・明細書(接種内容が記載されたもの)、柏原市の予診票の原本またはコピーをもらう

3.償還払いの手続きについて

1.以下の書類を健康づくり課へ提出する(窓口または郵送)

- 「予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」

- 医療機関の領収書・明細書(接種内容が記載されたもの)の原本

- 柏原市から発行した予診票の原本またはコピー

2.接種費用の全部または一部が返金されます(実際に支払った接種費用と柏原市が定める予防接種委託金額のいずれか少ない方の金額が返金されます)

柏原市から償還払いに関する通知書が届きます。指定口座へ通知書に書かれている日程に振り込まれますのでご確認ください。

-

休日急患診療は応急の対応をする診療です。症状が軽くなっても、休日明けにかかりつけ医の診療を受けましょう。 市立柏原病院の診療 費用:休日加算...(2025年1月31日 健康づくり課)

休日急患診療は応急の対応をする診療です。症状が軽くなっても、休日明けにかかりつけ医の診療を受けましょう。

市立柏原病院の診療

費用:休日加算料金 問合せ:市立柏原病院 ☎072-972-0885

※以下の診療予定以外は、従来どおりの救急体制をとっています。

令和8年1月5日(月)から通常診療です。診療科・診療時間 令和7年12月 令和8年1月 27(土) 28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 2(金) 3(土) 4(日) 内科 9時~16時

(受付15時30分まで ※急患は随時受付)〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 外科 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 小児科 9時~12時

(受付:11時30分まで)〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇 〇 [初期救急]

20時~翌朝8時✕ ✕ 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 民間医療機関の急患診療・薬局受付

時間:9時~正午 費用:休日加算料金 問合せ:各医療機関へ直接

※輪番制のため、開設日以外や時間外・診療科目以外の受け付けはできません。医療機関名など 診療科目 令和7年12月 令和8年1月 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 2(金) 3(土) 藤江クリニック

(清州2-1-40)

☎072-971-5685脳神経外・神経内・外・麻酔・放射線・リハビリテーション 〇 〇 さくら薬局

全南病院

(国分本町2-3-18)

☎072-976-2211内・外・脳神経外 〇 〇 12/29(月)キタバ薬局 国分支店

12/30(火)ファーマシィ薬局こくぶ

西出クリニック

(大県1-4-1)

☎072-972-3120内・整形外・リハビリテーション

〇 〇 グレープ薬局

にしむら小児科

(国分本町3-9-3)

☎072-978-6597小児・アレルギー 〇 〇 キタバ薬局国分本町店

ほりもと内科消化器クリニック

(国分西1-4-49)

☎072-976-6060内・消化器 〇 〇 ぺんぎん薬局

とのむらクリニック

(大正3-2-31)

☎072-971-5515内・循環器・糖尿病内科 〇 〇 ドラッグアカカベ柏原大正店 開設日 医療機関名など 住所 電話番号 12月29日(月) 畑中歯科医院

清州2-1-43 072-973-2675 12月30日(火) 島田歯科

清州2-5-28 072-973-2577

12月31日(水) 細見歯科医院

大県1-7-4 072-972-1039 1月1日(木) なかむら歯科医院

国分西2-7-5 072-978-6249 1月2日(金) 福井歯科医院

法善寺3-735 072-971-5284 1月3日(土) とうだい歯科クリニック 玉手町21-22 072-975-1111

-

献血できる方 200mL献血:16歳から69歳で男性は体重が45kg以上の方、女性は体重が40kg以上の方 400mL献血:男性は17歳から6...(2024年6月10日 健康づくり課)

献血できる方

200mL献血:16歳から69歳で男性は体重が45kg以上の方、女性は体重が40kg以上の方

400mL献血:男性は17歳から69歳で、女性は18歳から69歳で男女とも体重が50kg以上の方※出来るだけ、400mLの献血をお願いします。

令和7年度 献血実施予定表

月 日 曜日 場 所 協力団体 1 5月14日 (水) 国分駅西側ロータリー 柏原ライオンズクラブ 2 6月3日 (火) 市役所庁舎前 - 3 7月23日 (水) 国分駅西側ロータリー 柏原ライオンズクラブ 4

9月25日 (木) 市役所庁舎前 - 5 10月22日 (水) 国分駅西側ロータリー 柏原ライオンズクラブ 6 12月9日 (火)

市役所庁舎前

-

7 1月22日

(木) 国分駅西側ロータリー

-

8 3月11日 (水) 市役所庁舎前 ー 受付時間は午前10時~12時・午後1時~4時

※天候等により、予定が変更になる場合もございます。ご了承ください。

-

広報かしわら6月号掲載のがん検診日時と実施項目の訂正とお詫び

訂正とお詫び 広報かしわら6月号の28ページ「けんこうガイド」に掲載しております「がん検診(集団検診)」の国分合同会館「8月1日(木)」分につきまし...(2024年5月27日 健康づくり課)訂正とお詫び

広報かしわら6月号の28ページ「けんこうガイド」に掲載しております「がん検診(集団検診)」の国分合同会館「8月1日(木)」分につきまして、実施日および項目に訂正があります。訂正の内容は以下のとおりです。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

誤 8月1日(木) 胃・大・肺 → 正 7月1日(月) 胃・大・骨

-

第2期柏原市自殺対策計画 柏原市では自殺対策基本法に基づき、平成31年4月から5年間を計画期間とする「柏原市自殺対策計画」(計画期間:平成31年...(2024年4月5日 健康づくり課)

第2期柏原市自殺対策計画

柏原市では自殺対策基本法に基づき、平成31年4月から5年間を計画期間とする「柏原市自殺対策計画」(計画期間:平成31年度~令和5年度)を策定し、「生きることの包括的な支援」を基本理念に掲げ、誰もが自殺に追いこまれることのない社会の実現をめざし自殺対策に取り組んでまいりました。

この度、令和4年10月に閣議決定された自殺総合対策大綱(新たな自殺総合対策大綱)及びこれまでの取組の成果や課題を踏まえ、更なる自殺対策の推進を図ることを目的に『第2期柏原市自殺対策計画 ~誰も自殺に追い込まれることのない柏原市の実現を目指して~』として見直しました。

-

二種混合第2期は、乳幼児期に四種混合または、三種混合で基礎免疫を終了している方がさらに免疫の抗体価を高めるために接種するものです。 ジフテリア・破傷...(2024年4月1日 健康づくり課)

二種混合第2期は、乳幼児期に四種混合または、三種混合で基礎免疫を終了している方がさらに免疫の抗体価を高めるために接種するものです。

ジフテリア・破傷風(二種混合)の予防接種

二種混合(ジフテリア・破傷風)の予防接種は、乳幼児期に受けている四種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ)又は三種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき)予防接種でつけた基礎免疫に対する追加接種です。四種混合または三種混合ワクチンで獲得した免疫は、今回の第2期接種により抗体が上昇し、さらに免疫を高めることができます。

ジフテリアについて

ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、偽膜と呼ばれる膜ができて窒息死することもあります。発病2~3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起すことがあるため注意が必要です。

破傷風について

破傷風菌はヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が身体の中で増えると、菌が出す毒素のために、筋肉の強直性けいれんを起こします。最初は口が開かなくなるなどの症状が出現し、やがて全身の強直性けいれんを起こすようになり、治療が遅れると呼吸筋麻痺による呼吸困難や窒息死に至ることもある病気です。

対象者

接種日時点で柏原市に住民登録があり、接種時に11歳から13歳未満(標準は小学校6年生:11歳以上12歳未満)の方

接種費用

無料

接種場所

柏原市内実施医療機関に直接予約して接種

※やむを得ない理由で柏原市外医療機関で接種される場合は必ず事前に健康づくり課へご連絡ください

健康づくり課 ☎072-920-7381

持ち物

・母子健康手帳

・本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)

接種回数

1回接種

※次の異なる種類のワクチン(新型コロナワクチン以外)を接種する場合でも接種間隔に規定はありません。

・新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチン以外)は互いに、片方のワクチンを接種後、2週間後の同じ曜日の日から接種可能です。

・新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチン以外)は同時接種ができません留意事項

- 接種当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったところがないことを確認してください。

- 予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったらかかりつけ医や接種医とよく相談して接種するかどうか判断してください。

※37.5度以上の明らかな発熱がある場合は接種できません。

- 接種後30分程度は、急な副反応が出た場合に備え、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。

- 接種後1週間は副反応の出現に注意し、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。また、当日ははげしい運動は避けましょう。

- 母子健康手帳は、予防接種を受けた大切な記録となります。今後、接種歴を確認する機会もありますので、大切に保管してください。

副反応について

- 接種後、発熱や倦怠感、注射部位の発赤・腫れ・しこりなどの局所反応がみられることがあります。

- 重い副反応がなくても、注射部位の腫れなどが数日続くときなどは医師に相談してください。

- 予防接種(定期接種)によって健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じた場合は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと認定されると、予防接種法に基づく補償を受けることができる健康被害救済制度があります。

- 予防接種の効果・副反応などを理解した上で接種してください。

-

接種証明書のアプリとコンビニ交付は令和6年3月31日をもってサービスを終了しました。令和6年4月1日からは市役所窓口での受付(令和5年度の接種記録分まで)...(2024年4月1日 健康づくり課)

接種証明書のアプリとコンビニ交付は令和6年3月31日をもってサービスを終了しました。令和6年4月1日からは市役所窓口での受付(令和5年度の接種記録分まで)のみとなります。

接種証明書の申請

申請する前にご確認ください。

・接種証明書は「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」の2種類があります。

・偽造防止の観点から、証明書には二次元コードが記載されますが、証明書をお受け取りいただいた後、特段の作業の必要はございません。

・ワクチン接種後に発行される「接種済証」、「接種記録書」や、これまでに発行された従来の「接種証明書(ワクチンパスポート)」が無効になるわけではありません。引き続き、接種した証明としてご利用いただけます。申請方法 窓口申請 以下の書類を市役所(本館2階)健康づくり課(〒582-8555柏原市安堂町1-55)へ提出または郵送してください。

- 申請書 ワクチン接種証明書申請書(93KB)

- 旅券(パスポート)の写し(身分事項が記載されたページの写し)※海外用が必要な場合のみ

- 接種済証、または接種記録書の写し

- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などで住民票上の住所が記載されているもの。窓口申請の場合、写しは不要で提示のみで可)

- 返信用封筒(郵送申請のみ) ※宛名の記載と切手(定型封筒であれば84円)の貼付をお願いいたします。

▼場合により、必要な書類

(1)旧姓等が確認できる本人確認書類(旅券に旧姓、別姓、別名の記載がある場合)

(2)本人の自署による委任状(本人以外の方が申請する場合)ワクチン接種証明書委任状(231KB)

(3)代理人の本人確認書類(本人以外の代理人の方による申請の場合は、代理人の方の本人確認書類も必要です。郵送申請の場合は、代理人の方の本人確認書類の写しも同封してください。)

【本人確認書類について】運転免許証、健康保険証などで住民票上の住所が記載されているもの

郵送申請 ※この証明書は、接種券を発行した自治体が発行いたします。転居などにより、2回の接種を異なる自治体が発行した接種券により受けられた場合は、それぞれの自治体に申請していただく必要があります。

※この証明書にかかる手数料は無料です。

-

目次 1.概要 2.相談・申請先 3.認定状況(厚生労働省) 4.申請から認定までの流れ・注意事項 5.給付の種類と給付額 ...(2024年4月1日 健康づくり課)

目次 1.概要 2.相談・申請先 3.認定状況(厚生労働省) 4.申請から認定までの流れ・注意事項 5.給付の種類と給付額 ...(2024年4月1日 健康づくり課)目次

概要

一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから国の救済制度が設けられています。

救済制度では予防接種によって、健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合にその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。

(参考)厚生労働省ホームページ

予防接種救済制度について(チラシ)<外部リンク>

予防接種救済制度の考え方について<外部リンク>(注意事項)

新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については以下をご参照ください。

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて相談・申請先

予防接種の種類、定期接種か否かによって対象となる救済制度が異なります。

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。予防接種の種類

(主に子どもの予防接種)

対象となる救済制度 相談・申請先 ・A類疾病の定期予防接種

(B型肝炎・ロタウイルス・Hib・小児肺炎球菌・5種混合・4種混合・ポリオ・BCG・麻しん風しん混合・水痘・日本脳炎・2種混合・子宮頸がん(HPV))予防接種健康被害救済制度 柏原市健康づくり課

072-920-7381

・B類疾病の定期接種

(高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス(令和6年10月1日以降)・帯状疱疹(令和7年4月1日以降))・臨時接種

(令和6年3月31日までの新型コロナワクチン)・任意接種

(予防接種法に定められていない予防接種などで、個人または保護者の希望によって接種を行うもの)医薬品副作用被害救済制度 (独)医薬品医療機器総合機構(PMDA) ※申請には予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、申請の前にご相談ください。

認定状況(厚生労働省)

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)<外部リンク>

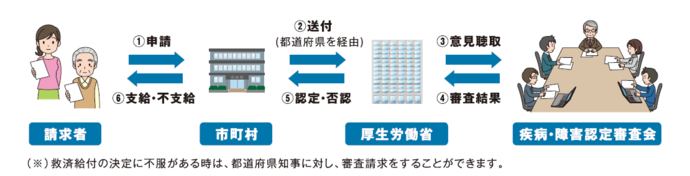

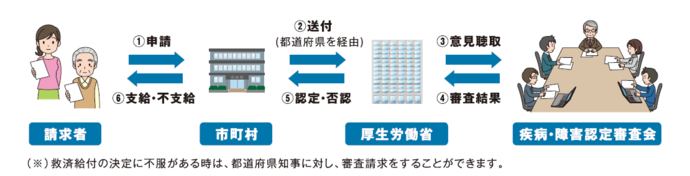

申請から認定までの流れ

- ➀申請:請求される方は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて申請します。

- ➁送付:柏原市で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

- ③意見聴取④審査結果:厚生労働省は疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。

- ⑤認定・否定:厚生労働省は県を通じて柏原市に認定、または否認に関する通知をします。

- ⑥支給・不支給:その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。

※1上記フロー図は厚生労働省のホームページ<外部リンク>の掲載資料を参考

※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会

※3厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を大阪府知事に通知するまで4か月から1年程度の期間を要します。注意事項

- 申請に必要な診断書料などは自己負担となり、給付の対象とはなりません。また、自己負担により書類を得たとしても厚生労働省の審査の結果、給付が認められない場合があります。

- 申請後、柏原市や大阪府の内容確認及び厚生労働省の疾病・障害認定審査会において関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります。

- 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感などの短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象に該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)

- 医療費においては差額ベッドや薬の容器などの保険適用外のものは給付対象外です。

給付の種類と給付額

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種※請求期限あり

医療機関で医療を受けた場合 医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。 同左

(入院相当に限る。)医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費を支給。(保険や助成金により医療費がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)

同左

(通院は入院相当に限定。)

障害が残ってしまった場合 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 障害年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 同左

(3級はなし。)亡くなられた場合 死亡一時金(A類)

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 遺族年金

(B類)予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 遺族一時金(B類) 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 同左 その他の給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種

※請求期限あり年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の➀配偶者➁子③父母④孫⑤祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 ※B類疾病の請求期限

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。給付内容(給付額)

種類

A類・臨時接種 B類※請求期限あり 医療費 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。

※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。医療手当(月額) 1ヶ月の間に

通院3日未満 37,900円

通院3日以上 39,900円

入院8日未満 37,900円

入院8日以上 39,900円

入院と通院がある場合 39,900円障害児養育年金

(年額)1級 1,714,800円

2級 1,371,600円

※条件により介護加算あり。

※特別児童扶養手当等の額を除く。障害年金(年額) 1級 5,481,600円

2級 4,384,800円

3級 3,289,200円

※条件により介護加算あり。

※障がい基礎年金等の額を除く。1級 3,045,600円

2級 2,436,000円死亡一時金 48,000,000円

※障がい年金の受給期間により額の調整あり。遺族年金

(年額)2,664,000円

※10年間を限度として支給。障がい年金の受給期間により支給期間の短縮あり。遺族一時金 7,992,000円 葬祭料 219,000円 A類疾病の額に準ずる。 介護加算(年額) 1級 878,400円

2級 585,600円※給付の額が変更されることがあります。上記は令和7年4月現在の金額です。

通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。※年金の支給開始月は次のとおりです。

A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。

B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。申請時に必要な書類

①医療費・医療手当請求に係る必要書類

②障害児養育年金請求に係る必要書類

③障害年金請求に係る必要書類

④障害(児養育)年金額変更

⑤(A類)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類、(B類)遺族年金・遺族一時金・葬祭料請求に係る必要書類- 救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類毎に異なります。

- ①②③④⑤以外の給付に係る必要書類の詳細は、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご覧ください。

➀医療費・医療手当請求の係る必要書類

【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者

【必要書類】1~5及び6-1または6-2の書類が必要となります。また、給付を受けることができる者が死亡した場合は、7の書類も必要となります。必要書類 説明等 1 医療費・医療手当請求書

(様式1)医療費・医療手当請求書

(様式1)医療費・医療手当請求書請求者が作成

医療費・医療手当請求書の記載例[PDF:326KB]①欄は記入せずにご提出ください。

⑬欄で医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。

⑭同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しません。

⑯欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。

⑱欄は記入せずにご提出ください。2 受診証明書(認定前)(様式2-(1))受診証明書

・初回の請求にはこちらをご使用ください。

・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

※複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合は、それぞれの受領証明書が必要です。

⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。

⑥欄:差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。受診証明書(認定後)

(様式2-(2))受診証明書

(様式2-(2))受診証明書・認定後の請求にはこちらをご使用ください。

・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

(別紙2-(2)受診証明書)記載方法[PDF:854KB]

④欄は医療費・医療手当において確定された疾患名を記載してください。3 領収書等 医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください。 4 予診票の写し 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。

(お手元にない場合は、ご相談ください。)5 接種済証、または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し 6-1 診療録等の写し

(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの)受診された医療機関に作成を依頼してください。

(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)6-2 【診療録の写しが不要となる場合】 即時型アレルギーの場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。

(様式3)予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要

(※) アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。

・症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。

・受診が発症4時間以内ではなくとも、医師が接種後4時間以内に発症したと判断したものを含みます。7 未支給給付請求書

・給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の➀配偶者➁子③父母④孫⑤祖父母又は兄弟の順で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給します。

・未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合においてその1人にした支給は全員に対してしたものとみなします。②障害児養育年金請求に係る必要書類(18歳未満)

【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

(参考:予防接種法施行令別表第一)

【必要書類】1~7の書類が必要となります。必要書類 説明等 1 障害児養育年金請求書

(様式4)障害児養育年金請求書

(様式4)障害児養育年金請求書

請求者が作成

障害児養育年金請求書記載方法

① 欄② 欄㉑ 欄は記入せずにご提出ください。2

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

診断書記載方法3 接種済証、または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し 4 予診票の写し 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。

(お手元にない場合は、ご相談ください。)5 診療録等の写し 障害児が(参考:予防接種法施行令別表第一) に定める障害の状態に該当するに至った年月日、および予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)の写し 6 戸籍謄本(抄本)の写し、または健康保険証等の写し 障害児を養育することを明らかにすることができる書類

7 住民票の写し 障害児の属する世帯全員の住民票の写し ③障害年金請求に係る必要書類(18歳以上)

【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者(障がい児養育年金の支給を受けている方が18歳になった場合、改めて障がい年金の認定を受ける必要があります。)

(参考:予防接種法施行令別表第二)

【必要書類】1~5の書類が必要となります。必要書類 説明等 1 障害年金請求書

(様式5)障害年金請求書

(様式5)障害年金請求書請求者が作成

障害年金請求書記載方法[PDF:165KB]

・① 欄⑱ 欄は記入せずにご提出ください。2 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

※ 障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。診断書記載方法3 接種済証、または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し 4 予診票の写し 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。

(お手元にない場合は、ご相談ください。)5 診療録等の写し 障害者が(参考:予防接種法施行令別表第二)[PDF:118KB] に定める障害の状態に該当するに至った年月日、および予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)の写し ④障害(児養育)年金額変更

障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。

【請求者】障害(児養育)年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者

【必要書類】1~3の書類が必要となります。必要書類 説明等 1 年金額変更請求書

(様式7)年金額変更請求書

(様式7)年金額変更請求書・① 欄② 欄⑫ 欄は記入せずにご提出ください。 2

診断書記載方法

・障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。3 診療録等の写し ・障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。

⑤(A類)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類、(B類)遺族年金・遺族一時金・葬祭料請求に係る必要書類

【(A類)死亡一時金、(B類)遺族一時金の請求者】

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族(詳細は次のとおり)

・請求者の順位については、予防接種を受けたことにより死亡した者の①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)②子③父母④孫⑤祖父母及び兄弟姉妹の順になります。

・配偶者以外の者(②~⑤の者)については、死亡した者の死亡当時に、その者と生計を同じくしていた者に限ります。

・同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。【(B類)遺族年金の請求者】

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合のその遺族【葬祭料の請求者】

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

【必要書類】

・死亡一時金または遺族年金・遺族一時金と葬祭料の両方を請求する場合:1~10の書類(10は必要に応じて提出)

・死亡一時金または遺族年金・遺族一時金を請求する場合:1・3・5~10の書類(10は必要に応じて提出)

・葬祭料を請求する場合:2~7・9の書類必要書類 説明等 1 (A類)死亡一時金請求書

(様式8)死亡一時金請求書

(様式8)死亡一時金請求書

(B類)遺族年金・遺族一時金請求書

(様式9-(1))遺族一時金請求書

(様式9-(1))遺族一時金請求書請求者が作成

(A類)

死亡一時金請求書記載方法

・① 欄㉑ 欄は記入不要です。(B類)

遺族年金・遺族一時金請求書

・➀欄㉒欄は記入不要です。2 葬祭料請求書

(様式10)葬祭料請求書

(様式10)葬祭料請求書請求される方が記入してください。

・①欄⑲欄は記入せずにご提出ください。3 死亡診断書、死体検案書等の写し - 4 埋火葬許可証等の写し 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写し 5 予診票の写し 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。

(お手元にない場合は、ご相談ください。)6 接種済証、または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し 7 診療録(カルテのコピー)等 受診した医療機関に請求してください。

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)8 住民票の写し(死亡一時金 請求の場合) 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合

請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合

①請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

②生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。

・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)

・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)

・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金 通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し9 戸籍謄(抄)本、または保険証等の写し 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本等

10 その他

(必要に応じて提出)・請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面をご提出ください。 よくあるご質問

Q1 受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類は出せないと言われましたが、申請できますか?

A 予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」や「症状」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。Q2 実際に支払った医療費はすべて請求できますか?

A 保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と入院時食事療養費標準負担額が対象となります。受診証明書や診療録等の文書料は申請者の自己負担となり、請求の対象外です。Q3 数か所の医療機関を受診しましたが、すべての診療録が必要ですか?

A 基本的にすべての医療機関の診療録が必要です。ワクチンを接種してからどのような健康被害が発生したかを判断するためには、ワクチン接種前後の状況が分かる必要があるため、初診からの経過が必要となります。ただし、1回のみ受診の医療機関等、申請をお考えでない医療機関については提出不要です。

また、診療録は、治療内容、経過、検査結果、画像、画像読影レポート等すべての内容を含んだものをご提出ください。Q4 認定の可否は誰が行うのですか?

A 予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の疾病・障害認定審査会で、ワクチン接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われ、その結果を踏まえ、厚生労働大臣が決定します。参考

〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文

(第6条)

都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

(第15条)

市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり障害の状態となる又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)の関係条文

(第9条)

法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。 -

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月1日に定期接種となりましたが、同年6月14日、厚生労働省の専門部会において、子宮頸がん予防ワク...(2024年4月1日 健康づくり課)

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月1日に定期接種となりましたが、同年6月14日、厚生労働省の専門部会において、子宮頸がん予防ワクチンの副反応報告について審議が行われた結果、適切な情報提供ができるまでの間、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種についての積極的勧奨は行わないよう、厚生労働省から通知があり、定期接種の対象者及び保護者への積極的な勧奨を差し控えていました。

しかし、子宮頸がん予防ワクチン接種に生じた多様な症状と子宮頸がん予防ワクチンとの因果関係を示唆する質の高い新しいエビデンスが報告されておらず、予防接種の効果が副反応のリスクを上回ると認められたことから、令和3年11月26日の厚生労働省からの通知により積極的勧奨を再開しています。

接種を希望される方は、厚生労働省発行のリーフレット等をご確認いただき、子宮頸がん予防ワクチン接種の有効性及び安全性等について、十分理解していただいた上で接種してください。※令和5年4月1日より9価ワクチン(シルガード9)が定期接種化されました。

※キャッチアップ世代の方の接種について

令和3年12月28日付の厚生労働省からの通知により、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方:平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ(キャッチアップ世代)の女性は、令和7年3月31日までの間、無料で接種できるようになりました。キャッチアップ世代の方の接種について詳しくはこちらのページをご確認ください。参考:厚生労働省HPVワクチンリーフレット 概要版(お子様にもわかりやすい)

厚生労働省HPVワクチンリーフレット 詳細版(詳しく知りたい方向け)予防接種の効果について

- 子宮頸がんは、日本で毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、約2,900人の女性が亡くなっています。20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)方も約1,000人います。

- 子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられています。

- 子宮頸がん予防ワクチンはHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染を予防します。また、子宮頸がんを予防する効果があることも分かってきています。定期接種で受けられる子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。9価ワクチン(シルガード9)は、子宮頸がんの原因の80~90%を占める、7種類を含む9種類のHPVの感染を予防することができます。

- 子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの原因となるすべてのHPVに予防効果があるわけではないため、ワクチン接種をした方も20歳になったら、2年に1度の子宮頸がん検診をお勧めします。

参考文献 Lei J et al New Engl J Med 2020;383:1340-8

2020年に行われたスウェーデンでの国家規模調査結果

接種対象者

- 小学校6年生~高校1年生相当年齢の女性(標準的な接種期間は、中学校1年生)

- 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子(※令和7年3月31日まで)

ワクチンの種類・接種方法

子宮頸がんの発症の原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)感染症を防ぐことができる定期予防接種に使用されるワクチンは、3種類(サーバリックス、ガーダシル、シルガード9)あります。

サーバリックス(2価ワクチン)とガーダシル(4価ワクチン)は、子宮頸がんを予防する効果は同じで、どちらも合計3回接種する必要があります。9価ワクチン(シルガード9)は1回目接種時点の年齢や接種間隔によって接種回数が変わります。

※原則、いずれかの種類のワクチンを使用し、同じワクチンで接種完了するようにしてください。2価ワクチンと9価ワクチン、4価ワクチンと9価ワクチン交互接種可能です(キャッチアップ接種も含みます)。その場合、接種間隔は9価ワクチンの3回接種に合わせてください。ただし、2価ワクチンと4価ワクチンの交互接種は今後もできません。

※妊娠中もしくは、妊娠している可能性がある場合は、原則、接種できません。

〇サーバリックス(2価):がん化しやすいHPV16型・18型の感染を予防します【標準的な接種方法】

1回目接種 ⇒ 1か月あけて2回目接種 ⇒ 1回目から6か月あけて3回目接種

〇ガーダシル(4価):HPV16型・18型に加え、HPV6型・11型の感染とそれによる尖圭(せんけい)コンジローマも予防します【標準的な接種方法】

1回目接種 ⇒ 2か月あけて2回目接種 ⇒ 1回目から6か月あけて3回目接種〇シルガード9(9価):HPV6型・11型・16型・18型に加え、HPV31型、33型、45型、52型、58型の感染とそれによる尖圭(せんけい)コンジローマも予防します。

<1回目接種時点で15歳未満の場合>

【標準的な接種間隔】

1回目接種⇒6か月あけて2回目接種(※原則、2回接種)<1回目接種時点で15歳以上の場合>

【標準的な接種間隔】

1回目接種⇒2か月あけて2回目接種⇒1回目から6か月あけて3回目接種(3回接種)接種当日の持ち物

・接種の際には、必ず母子健康手帳、本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)を持参してください。

(予防接種予診票は、市内の実施医療機関にあります。)接種場所

市内実施医療機関で接種してください。(事前に予約が必要な場合があります)

接種時の留意事項について

- 接種当日は、普段と体調が変わりないか確認してください。※37.5℃以上の明らかな発熱がある場合は接種できません。

- 予防接種を受けるにあたって、16歳未満の接種者は保護者同伴で接種してください(注1)。接種者が16歳以上の場合は、保護者の同伴は不要です。

(注1)接種者が13歳以上16歳未満の場合で、やむを得ず保護者が同伴出来ない場合について

事前に保護者が予防接種について十分に理解のもと、予診票および同意書に署名することにより、保護者の同伴なく接種することが可能です。接種当日に必ず保護者が署名した予診票および同意書を接種者に持参させてください(同意書はこちらからダウンロードしてください)<新型コロナワクチンとの接種間隔について>

新型コロナウイルスワクチンを接種する場合は、新型コロナワクチンの接種の前後13日以上の間隔をあけて接種してください。予防接種の副反応ついて

- 痛みや緊張等によって接種直後に一時的に失神や立ちくらみ等が生じることがあります。接種後30分程度は安静にしてください。

- 子宮頸がん予防ワクチンは、筋肉注射であり、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。

- 接種後に気になる症状や体調の変化が現れたら、まずは接種を行った医療機関などの医師にご相談ください。

厚生労働省ホームページ・大阪府ホームページのリンクについて

-

柏原けんこうおたすけ手帳ウォーキングコース フォトコンテスト結果発表

結果発表 ご応募いただき、ありがとうございました。厳正な審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞2点の合計3点が選ばれました。おめでとうございます。 ...(2023年10月5日 健康づくり課)

結果発表 ご応募いただき、ありがとうございました。厳正な審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞2点の合計3点が選ばれました。おめでとうございます。 ...(2023年10月5日 健康づくり課)結果発表

ご応募いただき、ありがとうございました。厳正な審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞2点の合計3点が選ばれました。おめでとうございます。

今回のフォトコンテストでは、コース沿いにあるオブジェや季節の花、風景など、さまざまな柏原市の魅力を表現した写真と写真に込めたコメント・エピソードが寄せられました。

最優秀賞(1点)にはかしわら花火大会(11月4日開催)特別観覧席、オーディオブック1年間聞き放題ギフトカード、優秀賞(2点)には亀の瀬トンネル内プロジェクションマッピング貸切、オーディオブック1年間聞き放題ギフトカードを贈呈します。

最優秀賞

作品タイトル:「 水の街かしわら 」

コメント・エピソード:職場の先輩と長瀬川沿いをお散歩しました。川辺のいたるところに鯉や犬、少年やリスなどの可愛らしいオブジェがたくさんあり、「みて!こんなのあるよ!」とわいわいしながらあっという間にコースを歩き終わりました。川には本物の鯉がたくさん泳いでいて、川沿いのツツジも見頃でラッキーでした。

優秀賞

作品タイトル:「 夜・柏原駅 」

コメント・エピソード:柏原駅から出て駅前の歩道橋から後ろを見ると、奥には山、手前にはマンション群、そして2両編成の近鉄電車や、駅から帰路へとつく人々が見えます。この景色は私を、いつまでも見ていたいと思わせます。

優秀賞

作品タイトル:「 瞳の先に 」

コメント・エピソード:毎日川縁にたたずむ子どもが、見つめる先には何があるのか。 この写真を見た方が、このウォーキングコースに訪れたくなるような写真を撮りました。