税金

-

市税は必ず納期内に納めましょう。 市税の納期 市税の納付方法 市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QR...(2024年12月20日 納税課)

市税は必ず納期内に納めましょう。

- 市税の納期

- 市税の納付方法

市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QRコード利用(キャッシュレス決済等)、口座振替で納付可能です。※【 】は、納付可能な税目です。

【個人住民税・森林環境税(普徴・特徴、ただし、特徴は金融機関のみ)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税(金融機関のみ)】

【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】

【固定資産税・都市計画税、軽自動車税】

・市税の口座振替 “毎年、納期限に自動引き落としされ、納め忘れがなく、大変便利です。”

【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】

【個人住民税・森林環境税(特徴)、法人市民税】

市税を滞納すると・・・

各種証明等

-

賃金上昇が、物価高に追いついていない国民への負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。 以下...(2024年6月7日 課税課)

賃金上昇が、物価高に追いついていない国民への負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

定額減税額(特別控除額)

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。 ※申請等のお手続きは不要です。

- 納税者本人・・・1万円

- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

(注)納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税 特設サイト(外部リンク)をご覧ください。

(↑上記バナーからもアクセスできます)

特別控除の実施方法

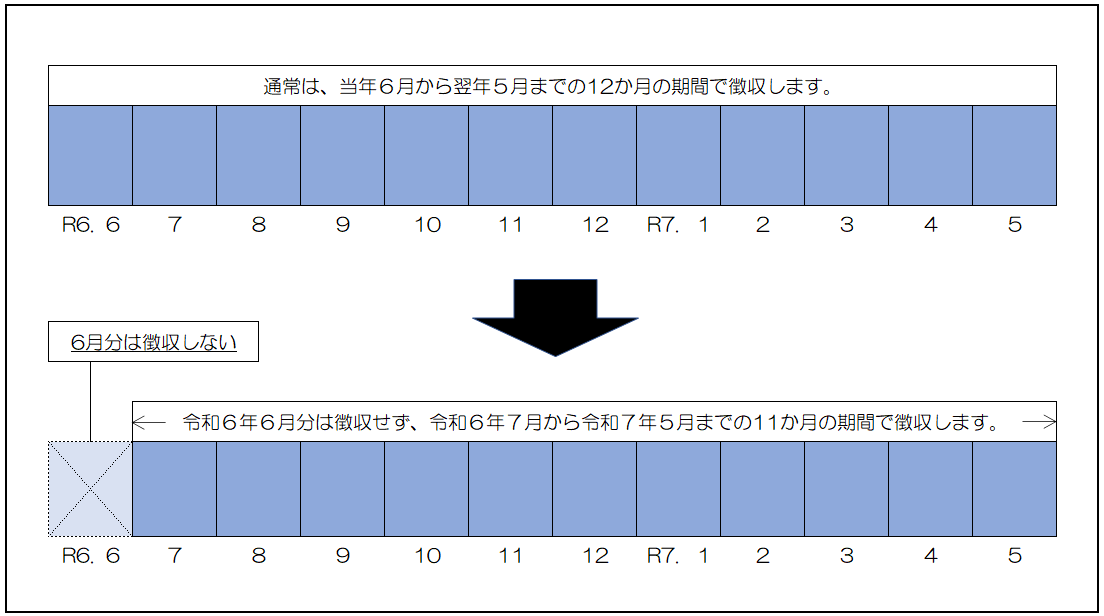

(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。

(注)特別控除後に所得割額が0円(均等割額5,300円のみ)となった場合は、令和6年7月分の給与天引きにて一括徴収を行います。

(2) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

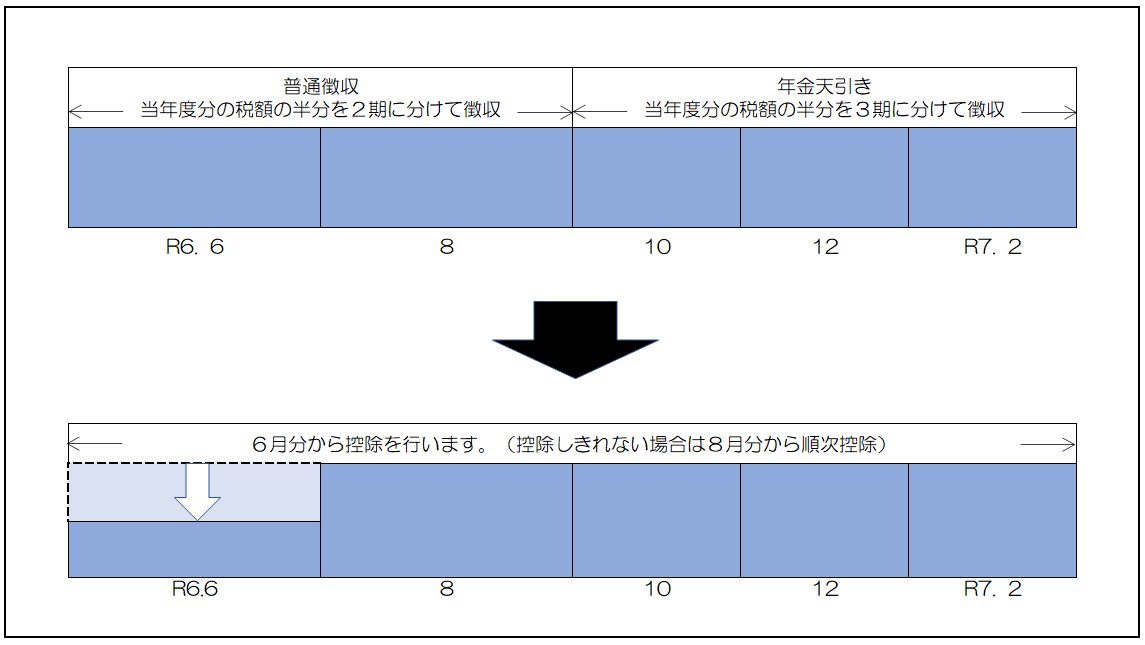

(年金天引き開始(初年度)の方)

令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月)から特別控除を行い、控除しきれない場合は8月分から順次控除を行います。

※ 年金天引きにつきましては、こちらをご覧ください。

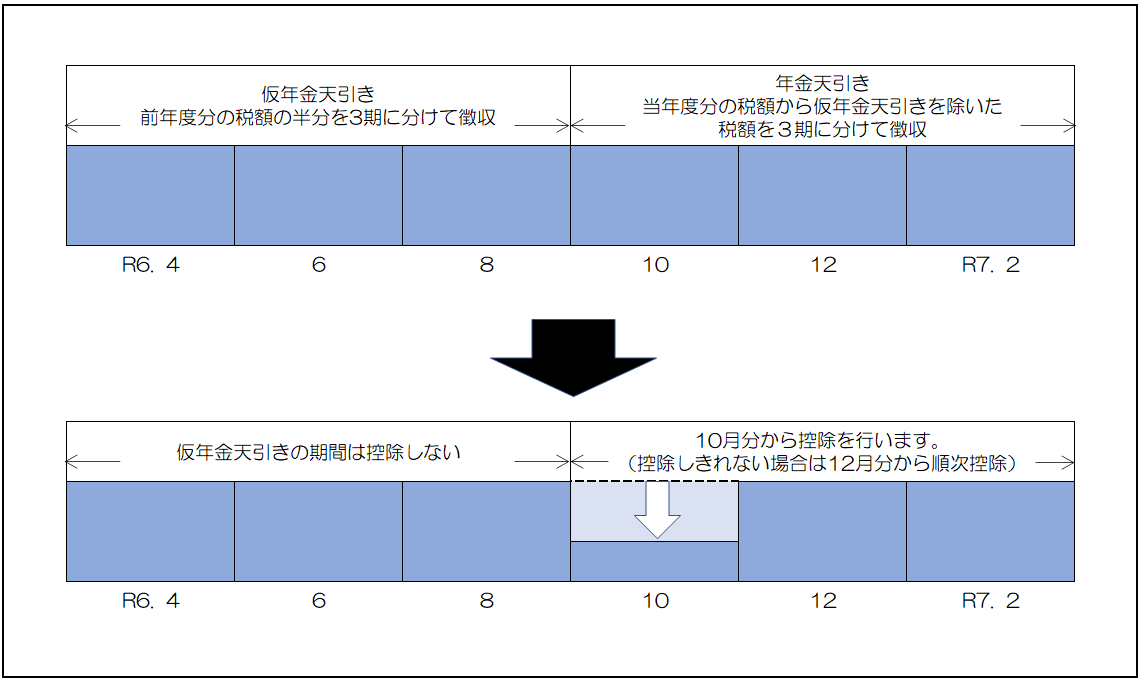

(年金天引き2年目以降の方)

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

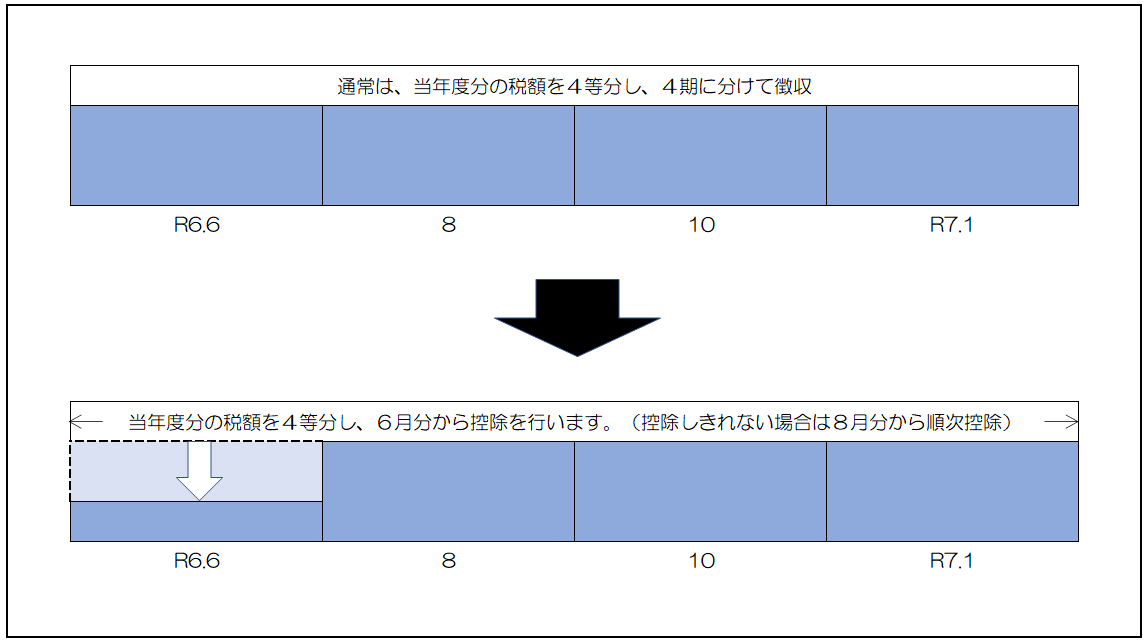

(3) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(注)合計所得金額1,805万円を超える方や均等割額のみの課税となる方など、定額減税が適用されない方については、通常通りの徴収方法となります。

定額減税の確認方法

定額減税の額は個人住民税の各種通知にて、ご確認いただけます。

(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年5月下旬に、お勤め先から配布いただく予定の「給与所得等にかかる市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄にてご確認いただけます。

(2) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。

(3) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。

注意事項

-

道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されます。 ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能...(2024年6月7日 課税課)

道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されます。

ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転

が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

さらに、以下のことが義務付けられています。

●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。

●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。

●原動機付自転車のナンバープレートを取り付けていること。

※それぞれの定格出力に応じた原動機付自転車の区分は以下のとおりです。

定格出力0.60kw以下→白ナンバー(50cc以下)

定格出力0.61kw以上0.80kw以下→黄色ナンバー(90cc以下)

定格出力0.81kw以上1.0kw以下→ピンク色ナンバー(125cc以下)

税額について、詳しくはこちらまで。

(参考)

●ペダル付原動機付自転車の交通ルールについて(本市交通政策課)(外部リンク)

●「ペダル付原動機付自転車」について(大阪府警本部)(外部リンク)

ナンバープレートの交付について

ペダル付原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。

●販売証明書または、廃車証明書(交付時に必要なもの)

●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)

※同居の家族以外は「委任状」が必要です。

-

特定小型原動機付自転車とは 道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原...(2024年6月6日 課税課)

特定小型原動機付自転車とは 道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原...(2024年6月6日 課税課)特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものは「特定小型原動機付自転車」として区分され、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道を走行することが可能となります。

なお、特定小型原動機付自転車の所有者には、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合には、市民税係の窓口(25番)でナンバープレートの交付を行いますので、ご申告ください。

〇特定小型原動機付自転車の対象車両となる要件

(車体の大きさ)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

(車体の構造)

●原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること。

●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。

●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

●変速機がオートマチック・トランスミッションの機構がとられていること。

●最高速度表示灯が備えられていること。

これらに加え、次のことも必要です。

●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。

●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。

●標識(ナンバープレート)を取り付けていること。

(参考)

●特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁)(外部リンク)

●特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省)(外部リンク)

●特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(本市交通政策課)

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。

特定小型原動機付自転車が区分されたことに伴い、新たに「小型のナンバープレート」を交付することが可能となりました。

7月3日(月)より、交付を開始しております(番号は希望制ではございません)。

(交付時に必要なもの)

●販売証明書または、廃車証明書

●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)

※同居の家族以外は「委任状」が必要です。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換について

令和5年7月1日より前に、原動機付自転車として本市でナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市民税係の窓口(25番)で手続きを行ってください。

なお、ナンバープレートの交換を行う場合は、以下の事項にご留意ください。

●ナンバープレートのサイズ変更に伴い、取付金具等の交換が必要となる場合があります。

●交換に伴い、ナンバープレートの番号(標識番号)が変わりますので、自賠責保険等の変更手続きが必要です。

(交付時に必要なもの)

●ナンバープレート

●標識交付証明書(申告済証)

●本人確認書類(住所の記載があるもの)

※同居の家族以外は「委任状」が必要です。

特定小型原動機付自転車の税額について

年税額(1台につき) 2,000円 詳しくはこちらまで

-

租税条約とは 「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約...(2024年5月24日 課税課)

租税条約とは

「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約です。締結相手国によって、対象とする税目や課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が定めている内容が異なります。

対象となる方

租税条約の要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習生

※管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」の提出が済んでいること(税務署へ提出される、所得税の課税免除の届出だけでは、個人市民税・府民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください)。

詳しい内容については、税務署に問い合わせいただくか、下記のホームページをご確認ください。

源泉所得税(租税条約関係)【国税庁】(外部リンク)

手続き方法

個人市民税・府民税の免除を受けるには、提出期限※1までに次の(1)~(7)※2の書類を提出してください。

※1 提出期限は毎年3月15日(土・日曜日の場合は翌月曜日)になります(期限後の手続きによる免除は受けられません)。

※2 (4)~(7)につきましては、()の条件に該当する場合のみ提出してください。

(1)租税条約による個人市民税・府民税の免除に関する届出書

様式ダウンロード⇒(教授等の場合/留学生・事業修習者等の場合)

(2)租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)

(3)本人確認書類(在留カードやパスポートなど)の写し

(4)在学証明書(学生の場合のみ)

(5)事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合のみ)

(6)交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合のみ)

(7)雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合のみ)の写し

事業主(給与支払報告者)が従業員に代わり、「給与支払報告書」にて届出する場合は、摘要欄に租税条約の適用条文を記載し提出していただく必要があります。

例:中国から来日した留学生(注)の場合⇒日中租税条約第21条

ベトナムから来日した留学生(注)の場合⇒日越租税条約第20条

(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限ります。

注意事項

・税務署への手続きのみでは、個人市民税・府民税の免除を受けることはできません。市町村への届け出を提出する必要があります。

・届出書は毎年提出する必要があります。手続きのない年度は、免除を受けることができません。

-

これまで、eLTAX(エルタックス)にて特別徴収義務者が希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データにて提供しておりましたが、令和6年...(2024年5月16日 課税課)

これまで、eLTAX(エルタックス)にて特別徴収義務者が希望された場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データにて提供しておりましたが、令和6年度分の通知から、特別徴収税額通知(納税義務者用)も対応いたします。

詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)をご参照ください。

(※)すでに発行済みの通知を、変更後の受け取り方法で再発行することはできません。

特別徴収税額通知の受取方法

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれの受取方法を以下より選択してください。

【特別徴収義務者用】

- 紙(正本)を郵送で受け取る

- 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

【納税義務者用】

- 紙(正本)を郵送で受け取る

- 電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

※納入書の「要」または「不要」についても選択してください。

- 納入書の送付が必要な場合:「要」

- 納入書の送付が不要の場合:「不要」

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。

この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合

給与支払報告書を提出された後、特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合は以下の「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本の廃止

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となります。これにより、電子データと書面の両方を受け取ることができなくなります。

廃止となる電子データ(副本)は以下のとおりです。

- 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

- eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

(関連リンク)

注意事項

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)および、特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでの受け取りを選択されており、納付書の送付が不要とされている事業所様につきましては、給与所得者異動届等の様式を掲載しております「令和6年度 市民税・府民税特別徴収のしおり」の送付を行いません。

「令和6年度 市民税・府民税特別徴収のしおり」の送付を希望される事業所様につきましては、課税課 市民税係(TEL:072-972-6241)にお問い合わせいただくか、以下のページから、必要な様式をダウンロードし、送付してください。

・届出書・申請書の各種様式はこちら

-

市税は、市役所本庁および下記の場所で納めていただけます。 銀行 りそな、みずほ、池田泉州、関西みらい、 ...(2024年4月23日 納税課)

市税は、市役所本庁および下記の場所で納めていただけます。

銀行 りそな、みずほ、池田泉州、関西みらい、

徳島大正、南都、紀陽

信用金庫 大阪シティ、大阪商工、大阪 信用組合 成協、のぞみ、大同、近畿産業※ 労働金庫 近畿 農業協同組合 大阪中河内 ゆうちょ銀行・郵便局 近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局 コンビニエンス・ストア セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、ハマナスクラブ、セイコーマート、スリーエイト、MMK(マルチ・メディア・キオスク)設置店

納税については、上記金融機関の本・支店をご利用ください。

※の金融機関は、納税については可能ですが、口座振替はできません。

軽自動車税(種別割)、市・府民税(普通徴収分)及び固定資産税・都市計画税は、コンビニエンスストアで納付ができます。(ただし、1回の納付が30万円以内で、バーコード付の納付書に限ります。) -

1 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 自分の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額を比較することができます。 縦...(2024年4月1日 課税課)

1 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

自分の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額を比較することができます。

縦覧期間 令和7年4月1日(火)~令和7年6月2日(月) 縦覧場所 課税課資産税土地係・資産税家屋係(26番窓口) 縦覧時間 午前9時~午後5時 縦覧内容 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、評価額 家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額 縦覧できる方 土地価格等縦覧帳簿 柏原市内の土地の固定資産税納税者 家屋価格等縦覧帳簿 柏原市内の家屋の固定資産税納税者 ※土地のみの固定資産税納税者の方が家屋価格等縦覧帳簿を、家屋のみの固定資産税納税者の方が、土地価格等縦覧帳簿を縦覧することはできません。また、固定資産税が非課税である土地や家屋の所有者や免税点未満の土地や家屋の所有者は縦覧することができません。

2 固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者が、固定資産課税台帳(名寄帳)のうち自己の資産について記載された部分を閲覧することができます。また、借地人・借家人についても、使用または収益の対象となる部分についてのみ、所有者の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。

閲覧期間 令和7年4月1日(火)~ 閲覧場所 課税課資産税土地係・資産税家屋係(26番窓口) 閲覧時間 午前9時~午後5時 閲覧内容 土地 所在、地番、地目、地積、評価額、課税標準額、税額等 家屋 所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額、課税標準額、税額等 閲覧できる方 ○所有者本人

○所有者から委任を受けた方…委任状が必要です。

○借地人・借家人…賃貸借契約書等が必要です。

○破産管財人等…裁判所等による選任書※上記の縦覧・閲覧及び証明の発行にあたっては、本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証または健康保険証等の提示をお願いいたします。代理人の場合も、委任状とあわせて、代理人の本人確認書類の提示をお願いいたします。

3 固定資産評価審査委員会への審査申出

固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に柏原市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(審査申出は価格決定の公示の日(通常4月1日)から行うことができます。ただし、評価替え年度以外の年度については、地目変更や新築・増築・改築又は損壊等を除いて、審査の申出をすることはできません。

お問い合わせ

課税課資産税土地係 TEL:072-972-6242

課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243

E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp

-

更新状況 ・令和6年3月26日(火) 「事業者選定結果及び契約の締結について」を公表しました。 ・令和5年10月17日(火) 選定結果を公表し...(2024年3月28日 企画調整課)

更新状況

・令和6年3月26日(火) 「事業者選定結果及び契約の締結について」を公表しました。

・令和5年10月17日(火) 選定結果を公表しました。

・令和5年9月20日(水) 質問に対する回答(質問・回答書)を掲載しました。

・令和5年9月1日(金) 公告を行いました。

事業者選定結果及び契約の締結について

柏原市ふるさと納税事業支援業務について、契約の締結を行いました。選定結果

選定結果は、次のとおりです。

1.参加申込者数 7者 2.企画提案者数 7者 3.審査日 令和5年10月12日(木) 4.契約候補者 レッドホースコーポレーション株式会社 「柏原市ふるさと納税事業支援業務」公募型プロポーザルの実施(公告)

本業務は、本市が実施するふるさと納税事業について、寄附の受付業務、返礼品の発注・配送管理、新たな返礼品の提案及び情報発信等を民間事業者に委託することにより、更なる寄附金の増加並びに市の魅力発信や地域の活性化及び事務の効率化を図ることを目的とします。

参加を希望される方は、「実施要領」及び「業務仕様書」の内容を必ず確認の上、必要書類を下記からダウンロードし、指定の期限までに提出先に提出してください。

記

1 業務名 柏原市ふるさと納税事業支援業務 2 業務内容 「業務仕様書」のとおり 3 業者選定方法 公募型プロポーザル方式 4 参加資格 「実施要領」の「5 参加資格」の条件を全て満たす者 5 参加申込に係る提出書類 「実施要領」の「6 (1)提出書類」のとおり 6 参加申込書等の提出期間 令和5年9月1日(金)から9月26日(火)17時まで

※提出方法は、持参又は郵送とする。

※受付時間は、開庁日の9時から17時までとする。

※郵送の場合は、提出期間内必着とする。7 提出先 柏原市 政策推進部 企画調整課

所在地 大阪府柏原市安堂町1番55号

柏原市役所本庁4階

電話番号: 072-971-1000

FAX番号: 072-971-5089

E-mail:kikaku@city.kashiwara.lg.jp【実施要領及び業務仕様書のダウンロード】

【様式のダウンロード】

- 様式1(参加申込書).docx(17KB)

- 様式2(会社概要).docx(20KB)

- 様式3(配置予定従事者調書).docx(19KB)

- 様式4(業務実績調書).docx(20KB)

- 様式5(企画提案書).docx(21KB)

- 様式6(業務工程計画書).docx(18KB)

- 様式7(質問書).docx(24KB)

- 様式8(参考見積書).xlsx(14KB)

- 様式9(辞退届).docx(23KB)

【質問及び回答】

参加申込及び企画提案(業務実施に係る質問を含む。)について質問がある場合、下記のとおり質問をすることができます。

※質問の受付は終了いたしました。

記

1 質問の受付期間 令和5年9月1日(金)から9月15日(金)17時まで 2 質問方法 様式7を使用し、電子メールで送信。

※電子メール以外の質問は受け付けない。

※電子メールの標題は、以下のとおりとすること

参加申込に関する質問:(業務名)参加申込に関する質問

企画提案に関する質問:(業務名)企画提案に関する質問

※電子メールには、会社名、担当者氏名及び連絡先を明記すること。3 回答の方法 本サイトで順次回答【令和5年9月20日(水)最終更新】

※提案者毎への回答は行わない 。

※会社名、担当者氏名及び連絡先等は公開しない 。

※回答は、実施要領、業務仕様書の追加事項又は修正事項とみなす。■質問受付及び回答状況

質問・回答書.pdf(167KB) -

柏原市原動機付自転車ご当地ナンバープレート(50cc以下、90cc以下 、125cc以下)を交付しております(※番号の選択は出来ません)。 ...(2024年2月8日 課税課)

柏原市原動機付自転車ご当地ナンバープレート(50cc以下、90cc以下 、125cc以下)を交付しております(※番号の選択は出来ません)。

2月1日(木)より、交付を開始しております。

交付開始日以降に新規登録される車両は、既存のナンバープレートとの選択が出来る他、既に交付を受けている車両についても、1回限り無料で、ご当地ナンバープレートへの交換が可能です。

既存のナンバープレートとの交換について

既存のナンバープレートとの交換は(1回限り)、以下の書類を、課税課市民税係2階25番窓口までお持ちください。

・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)

・標識交付証明書(申告済証)→お手元に無い場合は、再交付(手数料300円が掛かります)が可能です。

・既存のナンバープレート

※申請者が、所有者と同じご住所のご家族様以外の場合は、委任状が必要です。

※ナンバープレートの番号が既存の番号と変わりますので、ご注意ください!

※番号変更に伴い、自賠責保険の変更手続も必要となります。

ナンバープレートの交付について

新規で、ナンバープレートの交付を申請される場合は、以下の書類を市民税係の窓口(25番)までお持ちください(販売店を介する場合は、ご当地ナンバープレートを希望する旨お伝えください)。

・販売証明書または廃車証明書

・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)

※申請者が、所有者と同じご住所のご家族様以外の場合は、委任状が必要です。

ナンバープレートのデザイン

デザイン決定についてのページは、こちらです。