教育

-

「第2期柏原市教育振興基本計画【後期計画】(案)」及び「柏原市立小中学校プールのあり方に関する基本方針(案)」に対するパブリックコメント募集について

1.「第2期柏原市教育振興基本計画【後期計画】(案)」に対するパブリックコメント募集について 2.「柏原市立小中学校プールのあり方に関する基本方...(2026年2月25日 教育総務課)1.「第2期柏原市教育振興基本計画【後期計画】(案)」に対するパブリックコメント募集について

令和4年度に策定しました「第2期柏原市教育振興基本計画」は、本市教育施策として実施すべき方策を具体的に進めていくことを目的としています。このうち令和8年度から令和12年度までの実施すべき方策を定めた「第2期柏原市教育振興基本計画の後期計画(案)」を策定しました。

つきましては、策定案を公表するとともに、市民の皆様からのご意見を募集いたします。

意見を募集する計画

意見公募公表資料_第2期柏原市教育振興基本計画―後期計画―(案)

申込期間

令和8年2月25日 から 令和8年3月16日 まで

意見を提出できる方

市内在住・在勤・在学の方、並びに市内に事業所を置く事業者及びその他の団体

閲覧場所

・柏原市ウェブサイト

・柏原市役所 教育総務課/企画調整課

・堅下合同会館

・国分合同会館

・堅上合同会館

・国分図書館

・男女共同参画センター(アゼリア柏原6階)

・オアシス

・K.Iホール

・老人福祉センター申込方法

「市民参加申込書」に意見、住所、氏名をご記入のうえ、下表の方法で提出してください。

申込方法 提出先 持参 提出窓口:柏原市役所 本館3階 教育部 教育総務課

提出時間:午前8時45分 から 午後5時15分 まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます)

郵送 〒582-8555

柏原市安堂町1番55号

柏原市役所 教育部 教育総務課(当日消印有効)

電子メール kyoikusoumu@city.kashiwara.lg.jp ※注意事項

・提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所・電話番号等の連絡先の記載をお願いしています。これらの個人情報については公表せず、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理します。

・電話や窓口での口頭によるご意見や、匿名によるご意見、趣旨及び内容に関係のないご意見についての結果は公表いたしません。また、いただいたご意見に対して個別での回答は致しませんのでご了承ください。

2.「柏原市立小中学校プールのあり方に関する基本方針(案)」に対するパブリックコメント募集について

教育委員会では、近年のプール設備の老朽化や学習環境の変化、維持管理費の増加、児童・生徒数減少などによる様々な状況を考慮し、「柏原市立小中学校プールのあり方に関する基本方針(案)」の策定を進めています。

つきましては、方針の策定にあたり、基本方針(案)に対する意見を募集します。

意見を募集する計画

意見公募公表資料_柏原市立小中学校プールのあり方に関する基本方針(案)

申込期間

令和8年2月25日 から 令和8年3月16日 まで

意見を提出できる方

市内在住・在勤・在学の方、並びに市内に事業所を置く事業者及びその他の団体

閲覧場所

・柏原市ウェブサイト

・柏原市役所 教育総務課/企画調整課

・堅下合同会館

・国分合同会館

・堅上合同会館

・国分図書館

・男女共同参画センター(アゼリア柏原6階)

・オアシス

・K.Iホール

・老人福祉センター申込方法

「市民参加申込書」に意見、住所、氏名をご記入のうえ、下表の方法で提出してください。

申込方法 提出先 持参 提出窓口:柏原市役所 本館3階 教育部 教育総務課

提出時間:午前8時45分 から 午後5時15分 まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます)

郵送 〒582-8555

柏原市安堂町1番55号

柏原市役所 教育部 教育総務課(当日消印有効)

電子メール kyoikusoumu@city.kashiwara.lg.jp ※注意事項

・提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所・電話番号等の連絡先の記載をお願いしています。これらの個人情報については公表せず、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理します。

・電話や窓口での口頭によるご意見や、匿名によるご意見、趣旨及び内容に関係のないご意見についての結果は公表いたしません。また、いただいたご意見に対して個別での回答は致しませんのでご了承ください。

-

令和8年度 スクール・サポート・スタッフ(教員業務支援員)の募集

募集は終了しました 令和8年度 スクール・サポート・スタッフ(教員業務支援員)(会計年度任用職員)を募集します 募...(2026年2月9日 学務課)募集は終了しました

令和8年度 スクール・サポート・スタッフ(教員業務支援員)(会計年度任用職員)を募集します

募集人数 若干名 応募資格 学校教育に見識と熱意がある者

地方公務員法第16条の各号のいずれにも該当しない者業務内容 柏原市立小中学校の教員の業務補助

(具体的な業務)

・プリント等の準備、印刷、配布準備、家庭学習や家庭への連絡資料作成

・トイレをはじめとする学校施設内の清掃作業

・その他、教員の補助業務として校長が認めるもの任用期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日まで

※事業の継続かつ業務の状況・勤務成績により再度の任用の場合あり勤務場所 柏原市立小中学校 勤務時間等 8:00~17:00のうち3時間

月~金の週5勤務

学校行事による休日出勤あり(振替休日あり)

※勤務時間帯については、学校や児童生徒の実態に合わせて校長が割り振ります。休日等 土日祝および夏休などの長期休業日

(ただし、学校行事等で休日を振り替える場合あり)

年次有給休暇:本市の規定により任用初日に付与

特別休暇:本市の規定により取得可(有給・無給の定め有)報酬等 時給1,315円

通勤費:本市の規定により支給法定福利 労災保険に加入 服務等 地方公務員法による服務および分限、懲戒の規定を適用

営利企業への従事(兼業)は可能です。事前に所属長へ申し出てください。

ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため留意してください。応募方法 履歴書を下記問い合わせ先まで持参又は郵送により提出 試験の方法 面接(別途面接日時をお知らせします) その他 令和8年度予算成立を要件とする 問い合わせ先 柏原市教育委員会 学務課

〒582-8555

柏原市安堂町1-55 柏原市役所 本館3階 39番窓口

TEL072-972ー1697(直通)スクール・サポート・スタッフ(教員業務支援員)を配置する学校における働き方改革に係る取組状況については、以下のページをご確認ください。

-

続・柏原の歴史講座 『安福寺夾紵棺と聖徳太子』2/28(土) 開講

続・柏原の歴史講座 「館長と学ぶ柏原の歴史講座」の続編で、引き続き安村特別館長が講師を務めます。新シリーズは、飛鳥時代から始まります。 この...(2026年1月27日 文化財課)

続・柏原の歴史講座 「館長と学ぶ柏原の歴史講座」の続編で、引き続き安村特別館長が講師を務めます。新シリーズは、飛鳥時代から始まります。 この...(2026年1月27日 文化財課)続・柏原の歴史講座

「館長と学ぶ柏原の歴史講座」の続編で、引き続き安村特別館長が講師を務めます。新シリーズは、飛鳥時代から始まります。

この講座は当館刊行の『柏原の歴史』をテキストに、執筆した安村特別館長がわかりやすく解説します。興味がある時代だけでも聴講できます。ぜひお気軽にご参加ください。

第9回 2月28日(土)

『安福寺夾紵棺と聖徳太子』

布と漆を重ねてつくられた棺を夾紵棺(きょうちょかん)といいます。安福寺に伝わる夾紵棺は最高級のもので、聖徳太子の棺ではないかとされます。展示中の夾紵棺について紹介します。講師:柏原市立歴史資料館 特別館長 安村俊史

時間:午後1時30分~3時(午後1時受付開始)

場所:柏原市立歴史資料館3階 研修室

定員:90名(先着)

参加費:200円

申し込み:不要、当日の午後1時より受け付け(混雑状況によって時間を早める場合があります)

各巻をクリックすると目次をご覧になれます。

講座受講時に本は必要ありませんが手元にあるとわかりやすいかと思います。

◇◇講座スケジュール◇◇

「続・柏原の歴史講座」

- 第1回 令和7年6月28日(土)

『飛鳥時代の柏原』

待望の再開!新シリーズの1回目です。 - 第2回 令和7年7月26日(土)

『大県郡と安宿郡』

古代の柏原市は大県郡、安宿郡、志紀郡に分かれていました。大県郡と安宿郡の成立と展開について考えます。 - 第3回 令和7年8月23日(土)

『飛鳥時代の道』

推古21年の大道とは、渋河道・龍田道・太子道のことでした。柏原市周辺の龍田道、渋河道、東高野街道など、飛鳥時代の道について考えます。 - 第4回 令和7年9月27日(土)

『飛鳥時代の集落』

飛鳥時代の初めに、集落の立地が大きく変わっています。国家的な再編があったようです。人々は、どんなところで暮らしていたのでしょう。 - 第5回 令和7年10月25日(土)

『河内六寺の創建』

生駒山地の山裾に、7世紀中頃から後半にかけて次々とお寺が建てられました。奈良時代に聖武天皇や孝謙天皇が訪れた智識寺を含む河内六寺について紹介します。 - 第6回 令和7年11月22日(土)

『百済移住民と寺院』

660年に滅んだ百済から、多数の人々が日本に渡って来ました。彼らは柏原市域にもやって来て、寺院造営にかかわっていたようです。 - 第7回 令和7年12月27日(土)

『安宿郡の集落と寺院』

龍田道と大坂道という古代最重要の道路間に安宿郡が設定されました。集落と寺院跡から、安宿郡がどのように開発されたのか考えます。 - 第8回 令和8年1月24日(土)

『柏原の終末期古墳』

古墳時代終末期(7世紀)には古墳は少なくなりますが、柏原には多数の終末期古墳がみられます。どんな古墳があるのか、どうして古墳が造り続けられたのかを考えます。 - 第9回 令和8年2月28日(土)

『安福寺夾紵棺と聖徳太子』

布と漆を重ねてつくられた棺を夾紵棺(きょうちょかん)といいます。安福寺に伝わる夾紵棺は最高級のもので、聖徳太子の棺ではないかとされます。展示中の夾紵棺について紹介します。 - 第10回 令和8年3月28日(土)

『船氏王後墓誌と松岳山古墳』『安宿郡の集落と寺院』

国宝「船氏王後墓誌」は、松岳山古墳周辺から出土したとされます。墓誌の内容を検討したうえで、出土状況について考えてみます。

「館長と学ぶ柏原の歴史講座」(R6.1.27~R7.3.29)

第1回 R6.1.27『柏原の地形・地質と災害』

柏原の地形・地質と災害の関わりについて考えます。

第2回 R6.2.24『旧石器時代の柏原』

旧石器時代の人々はどんな暮らしをしていたのか。その頃の柏原は?

第3回 R6.3.23『縄文時代の柏原』

縄文時代とはどんな時代だったのか。その頃の柏原は?

第4回 R6.4.27『弥生時代の柏原』

弥生時代の柏原を遺跡・遺物から考えます。

第5回 R6.5.25『邪馬台国の時代の柏原』

弥生時代から古墳時代へと移り変わる頃の柏原について考えます。

第6回 R6.6.22『古墳の出現と柏原』

古墳時代前期の柏原のようすを考えます。

第7回 R6.7.27『玉手山古墳群』

玉手山丘陵にある古墳時代前期の玉手山古墳群を築造したのはどのような人たちだったのでしょう。発掘調査成果から考えます。

第8回 R6.8.24『松岳山古墳群』

市内最大の前方後円墳・松岳山古墳と周辺の小古墳から成る松岳山古墳群を築造した集団について考えます。

第9回 R6.9.28『古墳時代中期の柏原』

古墳時代前期・後期の古墳の多い柏原には、中期の古墳があまりありません。中期の古墳について考えます。

第10回 R6.10.26『古墳時代後期の柏原』

古墳時代後期になると小規模な古墳が集まった群集墳が造営されるようになります。後期の群集墳や集落遺跡について概観します。

第11回 R6.11.30『高井田山古墳』

5世紀後半の高井田山古墳には、百済から渡来した王族クラスの人物が埋葬されていたのではないかと考えています。

第12回 R6.12.21『横穴式石室と群集墳』

横穴式石室はどのように変化していったのか。それが群集墳にどのように採用されていったのか、考えます。

第13回 R7.1.25『平尾山古墳群』

1,400基以上の古墳から成る日本最大の群集墳を紹介します。

第14回 R7.2.22『柏原の横穴』

横穴には、どんな人々が葬られたのか考えます。

第15回 R7.3.29『大県の鍛冶』最終回

6世紀に、日本最大の鍛冶遺跡だった大県遺跡を紹介します。資料館アクセス / 資料館TOP

- 第1回 令和7年6月28日(土)

-

ビジュアルヒストリーガイド in 柏原「探究!高井田横穴群シーズン5」を開催!

柏原市内の歴史をZoomを使って巡るオンラインツアーを開催します! 市内にある立ち入りが難しい遺跡や普段は未公開の資料について、現地リポーターと学...(2026年1月27日 文化財課)

柏原市内の歴史をZoomを使って巡るオンラインツアーを開催します! 市内にある立ち入りが難しい遺跡や普段は未公開の資料について、現地リポーターと学...(2026年1月27日 文化財課)柏原市内の歴史をZoomを使って巡るオンラインツアーを開催します!

市内にある立ち入りが難しい遺跡や普段は未公開の資料について、現地リポーターと学芸員がオンラインを通じて紹介します。

パソコンやスマホがあればどなたもご自由に参加いただけます。

お好きな場所から、お気軽に!第34回3月2日(月) 14:00~15:00

「探究!高井田横穴群シーズン5」

柏原市を代表する遺跡のひとつ「高井田横穴」。線刻壁画や副葬品などから謎に迫ります!- 参加費:無料

- 予約:不要

※天候等により内容を変更する場合もあります。

柏原市立歴史資料館の公式チャンネルを開設しました!

今後、歴史資料館や市内の文化財に関する情報をお届けする予定ですが、まずは、2022年1月からリアルタイム配信をしているVHG(ビジュアルヒストリーガイド)のダイジェスト版を公開いたします。

リンク:柏原市立歴史資料館公式チャンネル(YouTube)*** 参加方法 ***

(Zoomをインストール済みの方は、2.から始めて下さい)

- Zoomアプリをダウンロードしましょう(下の2次元コードを読み込むかクリック、あるいはGoogle PlayからZoomアプリをインストールなど)

- 開催10分前になったらイベントに参加可能です。Zoomを起動し、「ミーティングに参加」を選びます

- 再度2次元コードを読み込むか、または、下の「ID」「Ps」を順に入れます

- ビデオ付きで参加を選び映像を接続します

- 次に音声(オーディオ)を接続しましょう

※Zoomの設定や視聴方法など不安な方はお手伝いします。事前に電話連絡の上、歴史資料館またはボランティアセンター・市民活動センター(健康福祉センターオアシス3階)にご来館ください。

ID: 427-914-1437

Ps: cXS9Xp下の2次元コードを読み込むかクリックしてください

ちょこっとZoom講座

【ミュート機能】(主催側でミュート設定する場合もあります。安心して参加ください)

マイクをオフにして、自分の声が入らないようにします。ハウリングや生活音等雑音を防止するため、相手が話している時は基本的にミュート設定にするというマナーがあります。

【カメラ機能】

パソコン以外でZoom接続した場合、基本的にスピーカービューと言って、音のなる画面に切り替わります。パソコンであれば「ピン」機能で画面を固定することができます。

【音声接続の詳細】

お使いのスマホ、タブレット、パソコンなどの機種の違いによって接続方法が異なります。

・スマホ、タブレット例

携帯電話あるいはWi-Fiで接続する(Wi-Fi接続を推奨します)

・パソコン例

オーディオを接続する※天候などの状況により内容が変更になる場合があります。

※Wi-Fiなどインターネットに接続できる環境が必要です。Zoomは事前に端末へインストールしてください。お問い合わせ

長澤星二/ビジュアルヒストリークラブ代表 (TEL 080-1411-9198)

歴史資料館(TEL 072-976-3430)

ボランティア・市民活動センター(TEL 072-972-6786)主催:ビジュアルヒストリーガイド x 柏原市立歴史資料館

後援:柏原市ボランティア・市民活動センター◇◇これまでのツアー◇◇

第1回「高井田横穴群 シーズン1」(R4.1.31)

岩盤を掘って造られた古墳時代の墓。線刻壁画が意味するものは?

第2回「高井田山古墳」(R4.2.28)

渡来人の王族が眠り、日本最古のアイロンが出土

第3回「松岳山古墳」(R4.5.30)

多くの謎が残されている市内最大の前方後円墳

第4回「智識寺跡」 (R4.6.27)

東大寺大仏のモデルとなった智識寺の仏像とは?

第5回「鳥坂寺跡」(R4.7.25)

8世紀の歴史書『続日本紀』に登場する古代寺院

第6回「片山廃寺」「玉手山1号墳」 (R4.9.26)

市内有数の歴史スポット、玉手山丘陵を巡ります

第7回 「安福寺横穴群と玉手山古墳群」(R4.10.31)

『河内名所図会』に「ホラ穴」と描かれている横穴群と古墳時代前期の古墳群

第8回 「竹原井頓宮と河内国分寺」(R4.11.28)

大和川の景観を向かい合うように望む奈良時代の重要な遺跡

第9回 「高井田横穴の謎 シーズン2」(R5.1.30)

謎多き横穴群。構造や線刻壁画に改めて注目します!

第10回 「田辺遺跡と田辺廃寺」(R5.2.27)

国分地区に広がる田辺遺跡と国史跡の田辺廃寺を紹介します

第11回 「百済の王族が眠る?高井田山古墳」(R5.5.29)

開催中の春季企画展に関連して市内の重要な古墳である高井田山古墳を紹介します

第12回 「玉手山の古墳をめぐる」(R5.6.26)

前方後円墳と円墳からなる、玉手山丘陵に築かれた市内を代表する古墳群を紹介

第13回 「もっと知りたい企画展-安福寺と徳川家-」(R5.7.31)

夏季企画展の主な資料や注目ポイントを資料館展示室からご案内

第14回 「もっと知りたい企画展-大和川のつけかえ-」(R5.9.25)

秋季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室と現地からご案内

第15回 「智識寺跡と太平寺の街並み」(R5.10.30)

風情あるぶどうの町太平寺を巡り、智識寺跡や石神社などをご案内

第16回 「決戦!大坂夏の陣のはじまり」(R5.11.27)

大坂夏の陣に関する歴史スポットを中心に文化財や古墳が多数ある玉手山巡ります

第17回 「もっと知りたい企画展-昔の暮らし、その道具-」(R6.1.29)

冬季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室と現地からご案内

第18回 「探究!高井田横穴群シーズン3」(R6.2.26)

普段は公開しない足場が悪い横穴もご案内。線刻壁画ファン必見!

第19回 「もっと知りたい企画展-古墳から古代へ-激動の柏原--」(R6.5.27)

春季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室と現地からご案内

第20回 「松岳山古墳群を歩く」(R6.6.24)

国史跡で日本遺産にも関係する松岳山古墳を中心に周辺の歴史スポットについてご紹介

第21回 「もっと知りたい企画展-江戸時代の列島改造と国分村-」(R6.7.29)

稲垣重綱没後370年。夏季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室からご案内

第22回 「奈良時代の離宮-青谷遺跡-」(R6.9.30)

奈良時代の離宮跡が見つかっている青谷遺跡や周辺の文化財についてご案内します

第23回 「もっと知りたい企画展-変化する大和川つけかえ運動-」(R6.10.28)

開催中の秋季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室からご案内

第24回 「河内六寺巡礼-鳥坂寺跡-」(R6.11.25)

奈良時代に孝謙天皇が訪れた河内六寺のひとつ「鳥坂寺跡」についてご紹介

第25回 「もっと知りたい企画展-柏原の大正時代-」(R7.1.27)

開催中の冬季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室からご案内

第26回 「探究!高井田横穴群 シーズン4」(R7.2.17)

線刻壁画や見つかった副葬品などから横穴の謎に迫ります。

第27回 「もっと知りたい企画展 周溝墓誕生-やがて古墳へ至る道-」(R7.5.26)

開催中の春季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室からご案内

第28回 「松岳山古墳群を歩く シーズン2」(R7.6.30)

国史跡で日本遺産の構成文化財でもある松岳山古墳と、近年注目の茶臼塚古墳をご案内

第29回 「もっと知りたい企画展-光徳寺の歴史と至宝-」(R7.7.28)

開催中の夏季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室からご案内

第30回 「大和川つけかえスポットをめぐる」(R7.9.29)

市内にある大和川つけかえに関係するスポットをご案内します

第31回 「もっと知りたい企画展-大和川つけかえと万年長十郎-」(R7.10.27)

開催中の秋季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室からご案内

第32回 「安福寺横穴群から玉手橋へ」(R7.12.1)

府史跡「安福寺横穴群」、玉手山遺跡、映画『国宝』で話題の玉手橋をご紹介

第33回 「もっと知りたい企画展-昭和100年記念100年前の柏原-」(R8.1.26)

開催中の冬季企画展の主な資料や注目ポイントを企画展示室からご案内

第34回 「探究!高井田横穴群シーズン5」(R8.3.2)

柏原市を代表する遺跡のひとつ「高井田横穴」。線刻壁画や副葬品などから謎に迫ります! -

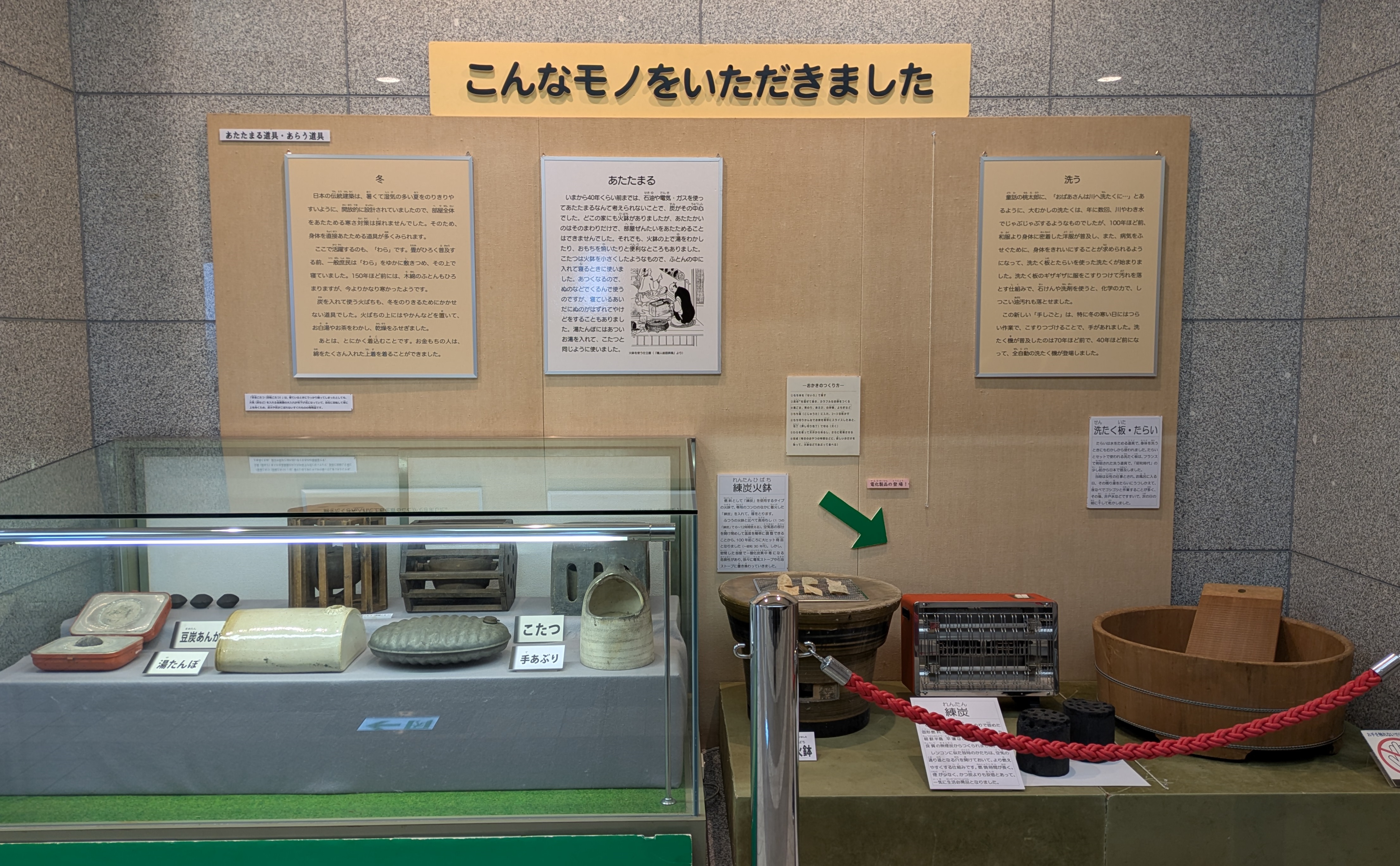

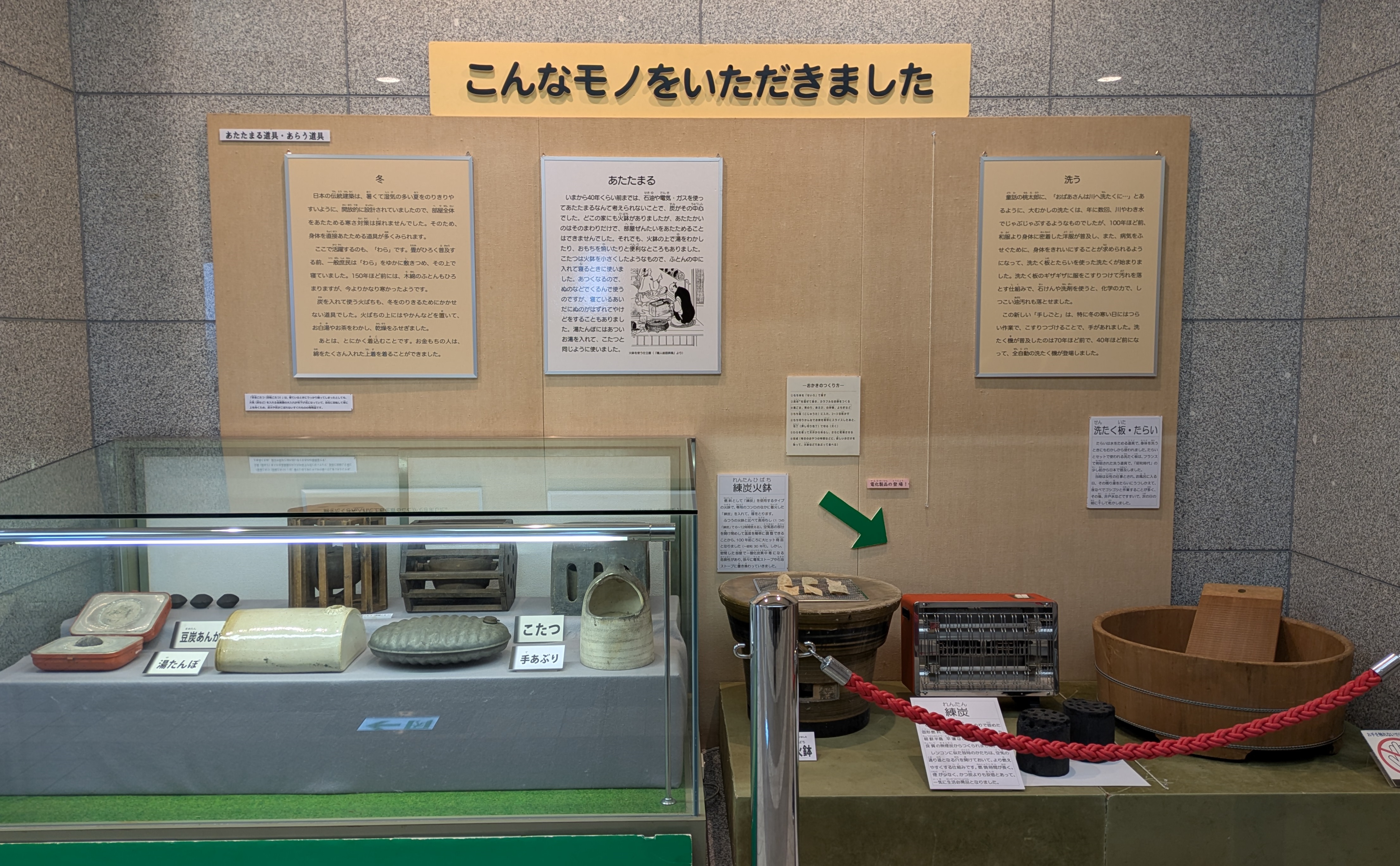

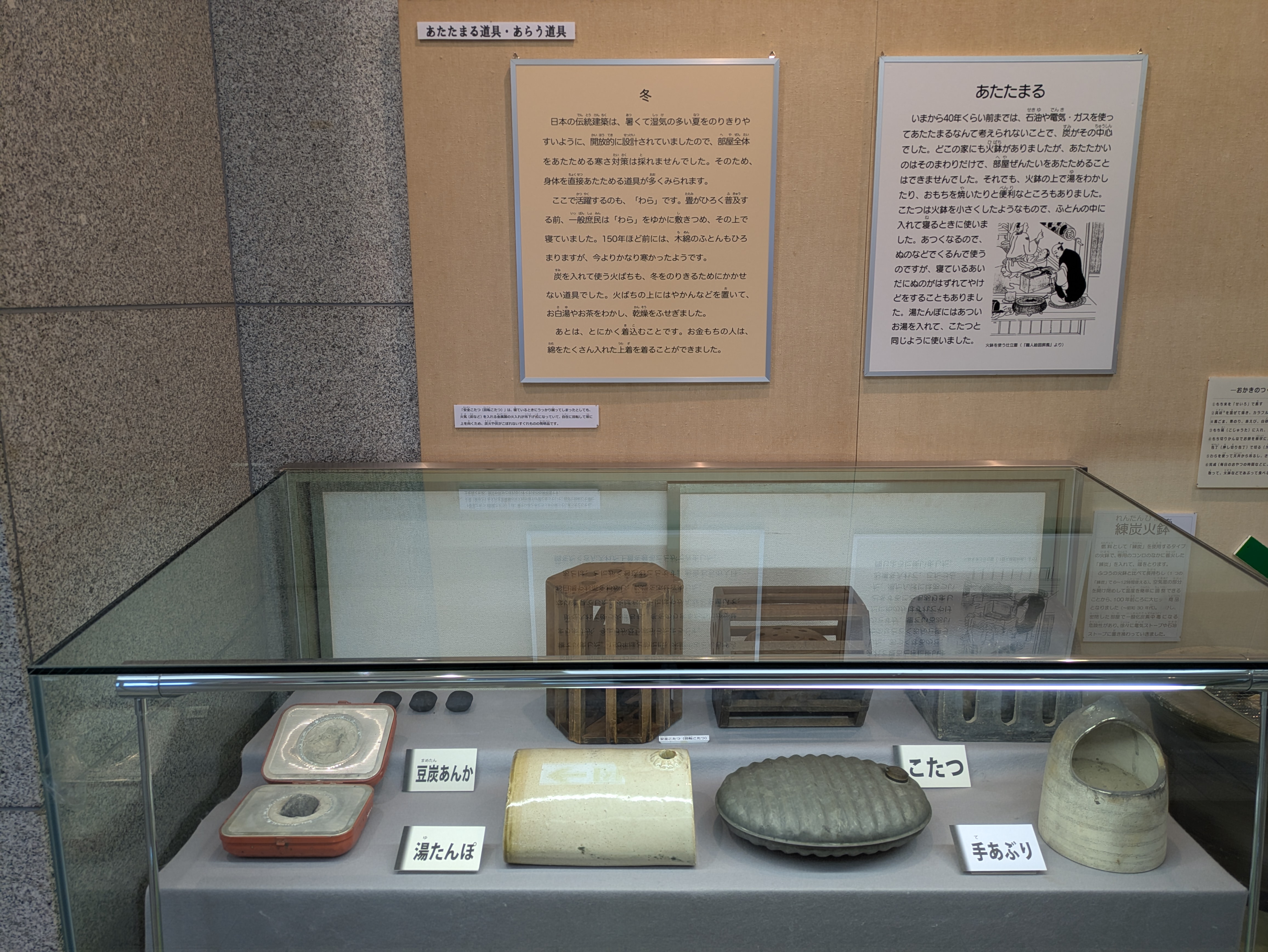

常設展示室 出口横のミニ展示です。「おひなさん」など、季節感のある資料を並べたり、「こんなモノをいただきました」と題して、新規に寄贈を受けた資料を...(2026年1月25日 文化財課)

常設展示室 出口横のミニ展示です。「おひなさん」など、季節感のある資料を並べたり、「こんなモノをいただきました」と題して、新規に寄贈を受けた資料を...(2026年1月25日 文化財課)常設展示室 出口横のミニ展示です。「おひなさん」など、季節感のある資料を並べたり、「こんなモノをいただきました」と題して、新規に寄贈を受けた資料を中心とした展示を行ったりしています。発掘調査の速報展を実施することもあります。およそ2か月ごとに展示替えをしています。

1~2月期のテーマ

「こんなモノをいただきました あたたまる道具・洗う道具」

展示期間

令和8(2026)年1月20日(火)~3月8日(日)

概要

1~2月期は、小学3年生の「むかしの暮らし」学習とタイアップして、昨年度に引き続き、火鉢、湯たんぽなどの「あたたまる道具」と、「洗う道具」として、洗たく板・たらいを展示します。今年度は、新たに当館にご寄贈いただいた「練炭火鉢」がいちばんの目玉です。

密閉性の高い現代の家屋では一酸化炭素中毒になるおそれがあることから、「練炭火鉢」はあまり使用されていませんが、今から100年前ころ、この日本生まれの商品が市場に登場したときは、比較的安価で長持ちし、かつ扱いが便利とあって、瞬く間に普及し、一家に一台は必ず置いてあると言われました。冬を乗り切ることが大変だった時代、生活を大きく改善させた魅力的な道具だったのです。その後、戦後になって電気ストーブや石油ストーブが登場し、徐々に置き換わっていきました。

むかしの日本の家は、夏に過ごしやすいように開放的につくられていましたので、冬はすきま風でとても寒かったです。そのため、部屋の全体を暖めるのではなく、このような身のまわりをあたためる道具が必須で、火鉢や湯たんぽ、あんか、手あぶりが生活必需品だったということです。

ぜひ、この機会に展示をご覧いただき、“あたたまる道具・洗う道具”について知っていただけると幸いです!

これまでのスポット展示

資料館アクセス / 資料館TOP

-

柏原市社会教育委員 柏原市教育委員会では、社会教育行政に住民の意向や地域の実態が反映されるよう、行政外の立場から意見を取り入れるため、柏原市社会教育...(2026年1月23日 社会教育課)

柏原市社会教育委員

柏原市教育委員会では、社会教育行政に住民の意向や地域の実態が反映されるよう、行政外の立場から意見を取り入れるため、柏原市社会教育委員会議を設置しています。

社会教育委員会議の定数は15名以内となっていますが、このたび、2名の社会教育委員を市民から公募することになりました。

委員を希望される方は、下記の募集要項に基づいて、社会教育課までお申し込み下さい。募集人員

2名

任期

令和8年4月1日から令和10年3月31日(2年間)

年間3回程度の会議(平日19時30分~21時頃)や、社会教育委員研修、数回の市の事業に出席いただきます。

応募資格

柏原市内に在住、在勤、在学する方で、社会教育の振興に興味と熱意のある満18歳以上の方。

応募方法

「社会教育の振興に関すること」をテーマにご自身の考えを800字以内にまとめ、応募理由・住所・氏名・生年月日・電話番号をご記入の上、郵便またはEメールで社会教育課まで提出してください。書式は問いません。

応募期間

令和8年2月13日(金)まで。(郵送の場合は当日消印有効)

選考方法

書類選考及び必要に応じて面接等のうえ決定。

結果は令和8年3月13日(金)までにご本人に通知いたします。

お問合せ・申込み

〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号

柏原市教育委員会社会教育課

メール:shakaikyoiku@city.kashiwara.lg.jp

TEL:072-972-1688 -

展示期間 令和7年12月23日(火)~令和8年3月22日(日) 概要 今回の特集展示は、古墳時代終末期(7世紀)に用いられた岩屋山式石室...(2025年12月24日 文化財課)

展示期間 令和7年12月23日(火)~令和8年3月22日(日) 概要 今回の特集展示は、古墳時代終末期(7世紀)に用いられた岩屋山式石室...(2025年12月24日 文化財課)展示期間

令和7年12月23日(火)~令和8年3月22日(日)

概要

今回の特集展示は、古墳時代終末期(7世紀)に用いられた岩屋山式石室に注目します。

岩屋山式石室は、花崗岩などの硬い石材を切石に加工し積み上げて造る非常に精緻な構造の横穴式石室です。7世紀前半から中ごろの河内や飛鳥でみられ、中には聖徳太子墓と考えられている太子町叡福寺北古墳などもあり、ランクの高い人物の埋葬施設と考えられています。

展示では、市内唯一の岩屋山式石室を持つ古墳である平尾山古墳群安堂第6支群3号墳の資料や、安福寺所蔵の夾紵棺片を紹介しています。この夾紵棺片は、聖徳太子の棺とも考えられている貴重な資料であり、柏原市有形文化財として指定されています。また、柏原市市民歴史クラブが製作した叡福寺北古墳石室の模型も展示しています。

この機会にぜひご覧ください!

資料館アクセス /資料館TOP

-

当館では、年4回、大学等研究機関の研究者をお招きして、年間テーマに沿った講演会を開催しています。 今年度のテーマは『古墳誕生までの道のり』です。...(2025年12月19日 文化財課)

当館では、年4回、大学等研究機関の研究者をお招きして、年間テーマに沿った講演会を開催しています。

今年度のテーマは『古墳誕生までの道のり』です。

研究の第一線で活躍されている方を講師に迎え弥生時代の終わりと、古墳時代の始まりについて考えます。ぜひご来館ください。

第3回 1月17日(土)

13:30~15:00 (13:00開場)

禰冝田 佳男氏 (大阪府立弥生文化博物館 館長)

『方形周溝墓から近畿の弥生社会を考える-北部九州との比較を通して-』第4回 2月14日(土)

13:30~15:00 (13:00開場)

寺沢 薫氏 (桜井市纏向学研究センター 所長)

『前方後円墳の創成』- 定員:90名(先着順)

- 参加費:200円(文化財講座生の方は不要です)

- 会場:歴史資料館3階 研修室

ご参加お待ちしております。

資料館アクセス / 資料館TOP

-

令和8年度 放課後児童会の入会申請受付が始まります 柏原市では、柏原市立小学校に就学し、保護者が就労等により昼間家庭にいない状況の児童を対...(2025年12月1日 子育て支援課)

令和8年度 放課後児童会の入会申請受付が始まります

柏原市では、柏原市立小学校に就学し、保護者が就労等により昼間家庭にいない状況の児童を対象に、当該小学校で放課後児童会を運営しています。

令和8年4月から放課後児童会へ入会を希望される方は、下記の令和8年度 放課後児童会入会案内をよく読み、入会申請手続きを行ってください。

※現在ご入会されている方も毎年申請が必要です。

※夏休み等の長期休業期間中のみの利用など、短期間(3か月未満)の入会申請につきましては、放課後児童会ごとの運営状況により、受付できない場合があります。

入会申請書類の配布

令和7年12月1日(月)から下記の場所にて入会申請書類を配布します。

配布場所:放課後児童会(平日13時15分~17時15分/土曜日9時15分~17時15分)

市役所子育て支援課・本庁2階23番窓口(平日8時45分~17時15分)

また、ページ下部からダウンロードすることもできます。

入会申請書類の受付

下記の日時および場所にて入会申請書類を受付します。

《 4月から入会を希望する場合 》

受付期間:12月1日(月)~12月26日(金)

受付場所:放課後児童会(平日13時15分~17時15分/土曜日9時15分~17時15分)

市役所子育て支援課・本庁2階23番窓口(平日8時45分~17時15分)

※認定こども園等および小学校にて入会申請書類の受付は行いませんので、ご注意ください。

※定員を超えて入会申請がある場合は、それぞれの世帯状況や学年等を総合的に勘案して入会必要度が高いと判断される順に入会決定します(先着順ではありません)。

※受付期間を過ぎても随時受付は行いますが、受付期間内の入会申請を優先して審査します。

※受付期間内の入会申請で定員に達した場合、受付期間を過ぎた入会申請は待機扱いとなります。

《 5月以降に入会を希望する場合 》

受付期間:入会を希望する月の前月1日~15日まで(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)

受付場所:放課後児童会(平日13時15分~17時15分/土曜日9時15分~17時15分)

市役所子育て支援課・本庁2階23番窓口(平日8時45分~17時15分)

※受付期間を過ぎても随時受付は行いますが、受付期間内の入会申請を優先して審査します。

※受付期間内の入会申請で定員に達した場合、受付期間を過ぎた入会申請は待機扱いとなります。

令和8年度 放課後児童会入会案内

令和8年度 各種様式のダウンロード

以下は必要に応じてお使いください。

令和7年度 放課後児童会入会案内

令和7年度途中からの入会をご希望の方はこちらをご確認ください。

令和7年度 各種様式のダウンロード

以下は必要に応じてお使いください。

-

柏原市立小・中学校 今後の教育環境について 意見を募集します

柏原市教育委員会では、今後も少子化が続くことが見込まれますことから、児童数・生徒数や学級数の減少に対応しながら教育環境の維持向上を図るため、学校の適正規...(2025年11月12日 学務課)柏原市教育委員会では、今後も少子化が続くことが見込まれますことから、児童数・生徒数や学級数の減少に対応しながら教育環境の維持向上を図るため、学校の適正規模・適正配置に関する検討を進めています。

令和8年度に「柏原市立小・中学校適正規模・適正配置審議会」を設置し、学校の再編整備についての基本的な方向性をお示しいただき、令和9年度に新たな「柏原市立小・中学校適正規模・適正配置基本方針」を策定する予定です。

令和7年度は、保護者や地域の方々に現状をご理解いただき、「子どもたちにとってのより良い教育環境とは」といった観点で、広くご意見をいただきたいと考えております。

9月から11月上旬にかけて、教育委員会が各小学校の青少年健全育成会に出席し、PTAや地域団体の代表の方々へ、市内児童数・生徒数の現状や10年後の推測値、今後の予定などについて説明を行いました。その際、配付しました各中学校区の説明資料をまとめ、下記のとおり公表します。

令和8年2月末までご意見をメール及びFAXにて受け付けております。

送付先 学務課

FAX 072-940-6120

E-Mail gakumu@city.kashiwara.lg.jp