文化・スポーツ

-

奈良県から大阪府へと流れる大和川。その府県境付近を「亀の瀬」といいます。 ここ亀の瀬は、役小角(役行者)が開いた葛城修験の場でもあったのです。役...(2015年4月28日 文化財課)

-

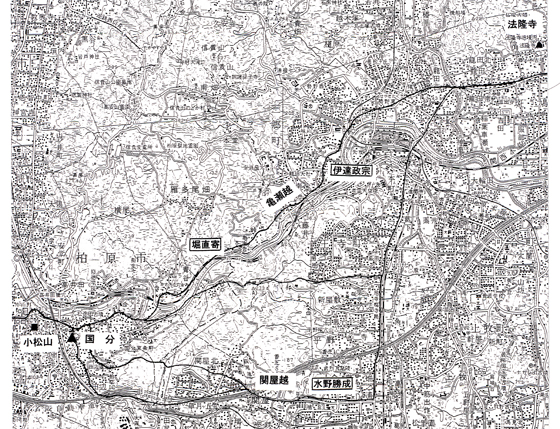

又兵衛対徳川方の戦い 5月5日の夜に、徳川方は国分に布陣を終えていました。北から一番隊水野勝成3,800、二番隊本多忠政5,014、三番隊松平忠明...(2015年4月28日 文化財課)

-

奈良県から大阪府へと流れる大和川。その府県境付近を「亀の瀬」といいます。 重要文化財三田家の初代・三田浄久(さんだじょうきゅう)は、柏原船の営業...(2015年4月15日 文化財課)

-

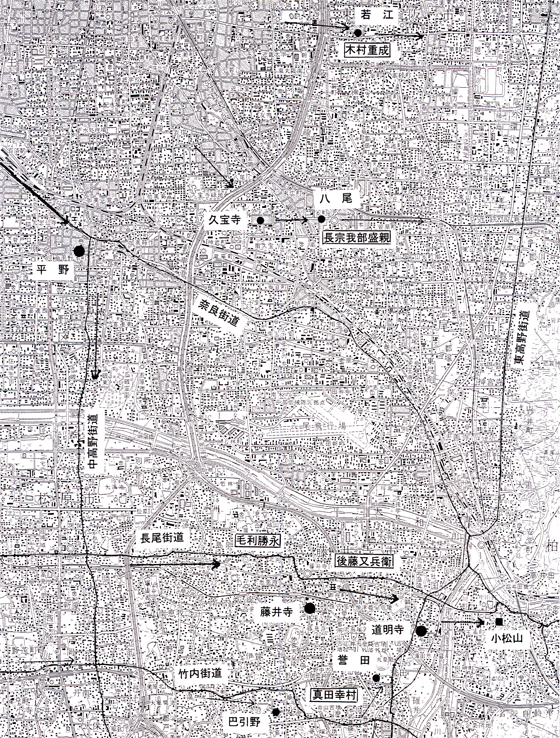

又兵衛の進路はどこか? 5月6日の0時ごろに平野を出発した豊臣方の後藤又兵衛隊は、藤井寺を経て道明寺に着いたのが3時過ぎだったようです。はたしてど...(2015年4月15日 文化財課)

-

奈良県から大阪府へと流れる大和川。その府県境付近を「亀の瀬」といいます。 亀の瀬周辺は、大坂夏の陣でも主要な舞台となっています。大坂城を出て戦わ...(2015年4月6日 文化財課)

-

柏原市立歴史資料館(同市高井田)は、慶長20年(1615)の大坂夏の陣の400周年を記念し、3月31日(火)から9月13日まで「大坂夏の陣と柏原」を特集...(2015年3月31日 文化財課)

-

柏原市の市民歴史クラブ(長澤星二会長・18人)の会員らが、このほど、大坂夏の陣の古戦場、同市片山の小松山から同地区を流れる石川の対岸・道明寺地区(藤井寺...(2015年3月31日 文化財課)

-

柏原市立歴史資料館(同市高井田)は、春季企画展「亀の瀬の歴史 大和・河内をつなぐ道」の開催に併せ、このほど、同企画展の図録を発行した。A4判・本文40ペ...(2015年3月27日 文化財課)

-

「柏原市内遺跡群発掘調査概報」 平成24年度・25年度版発行

柏原市教育委員会文化財課は、このほど、「柏原市内遺跡群発掘調査概報(平成24年度・25年度版)」を発行した。A4判、本文8ページ、写真・図版11ページで...(2015年3月27日 文化財課) -

奈良県から大阪府へと流れる大和川。その府県境付近を「亀の瀬」といいます。 亀の瀬を含む大和川周辺は、大坂の陣でも重要な舞台となりました。大和から...(2015年3月25日 文化財課)