文化・スポーツ

-

土を掘る、運ぶ、積む 川を造るには、川底を掘り下げて、その土を両側に積み上げて堤防をつくると考えるのが普通でしょう。しかし、実際の地形は複雑で、高...(2015年9月1日 文化財課)

土を掘る、運ぶ、積む

川を造るには、川底を掘り下げて、その土を両側に積み上げて堤防をつくると考えるのが普通でしょう。しかし、実際の地形は複雑で、高いところもあれば低いところもあります。高いところはたくさん掘り下げなければなりませんが、低いところは掘り下げなくてもいいのです。新大和川をつくるときにも、掘り下げることによって生み出される土と、堤防に積み上げるのに必要な土の量をできるだけ同じようにしようとしました。なぜなら、地面を掘り下げるのはとてもたいへんで、たくさんの人が必要になり、費用もそれだけ多くかかってしまうからです。このように考えて計画をたてた結果、新大和川は、ほとんど川底を掘り下げずに造られています。どうしても掘り下げなければならない瓜破台地と上町台地、そして南側の堤防に沿って掘られた落堀川、その土ですべての堤防の土が確保できたのです。

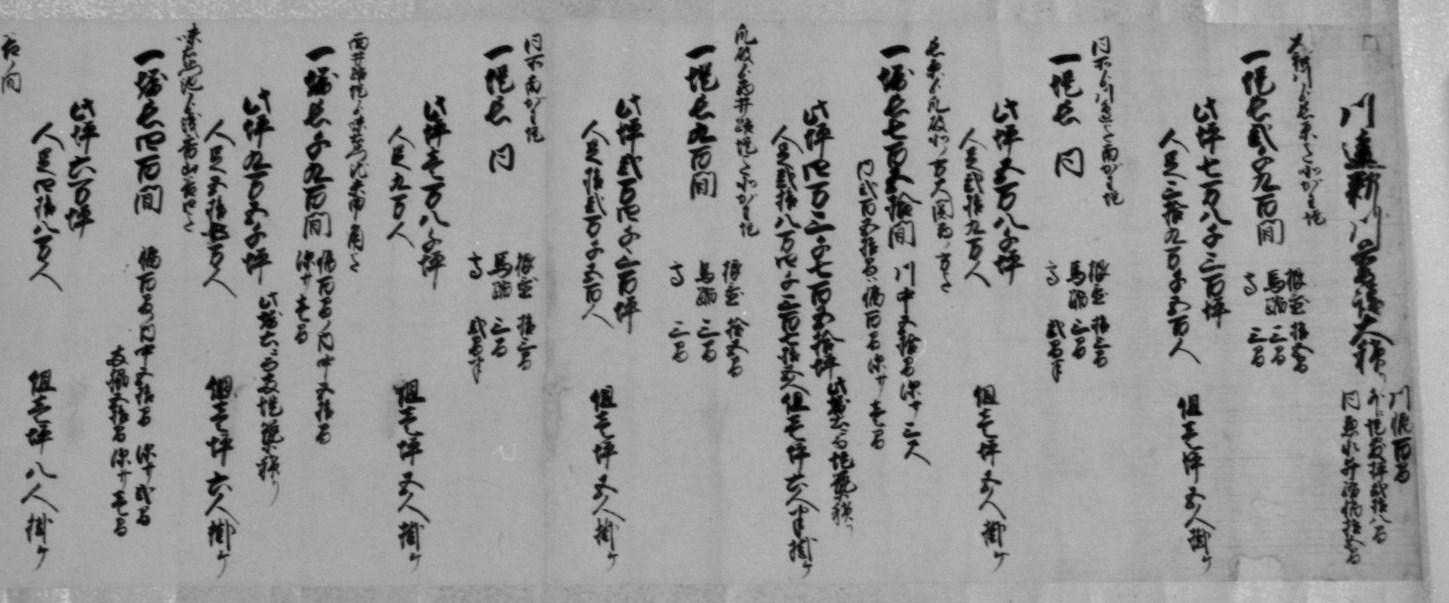

このような計画をたてるため、前回紹介した綿密な測量結果をもとに、設計書とも見積書ともいえる「大和川新川之大積り」や「川違新川普請大積り(かわたがえしんかわふしんのおおつもり)」などが作成されたようです。両史料は異なるところも多く、これら以外にも設計書があったことも十分に考えられます。また設計どおりに工事が完了したとも考えられないのですが、完了後の史料が残されていないため、ここでは「川違新川普請大積り」に基づいてつけかえ工事の実態に迫ってみたいと思います。

掘り下げが必要だったのは、長原から瓜破、西除川から浅香山谷口までの間だったことがわかります。これと幅15間(27m)、深さ1間(1.8m)の落堀川(悪水井路)を掘る土量を合せると221,250坪(約130万㎥)と積算されています。一方、堤防に必要な土量は、201,320坪(約120万㎥)です。実際の工事は、この設計から変更が加えられていることがわかっているため、これよりもやや多くの残土が生まれたのではないかと考えられますが、それらの土は味右衛門池(依羅池)の埋め立てなどに使われたのでしょうか。

また、必要な人足の数は、掘り下げに1,469,375人、堤防をつくるのに976,280人、合わせて2,445,655人と積算されています。これよりも若干多くかかったようですが、このように詳細な設計が行われていたことに驚きます。

(文責:安村俊史)

-

川底を掘らずに つけかえ工事の計画図面とも呼ぶべき「地形高下之事(図)」(中家文書)をみると、新大和川の測量は1町(約109m)ごとに杭を打ち、そ...(2015年8月24日 文化財課)

川底を掘らずに

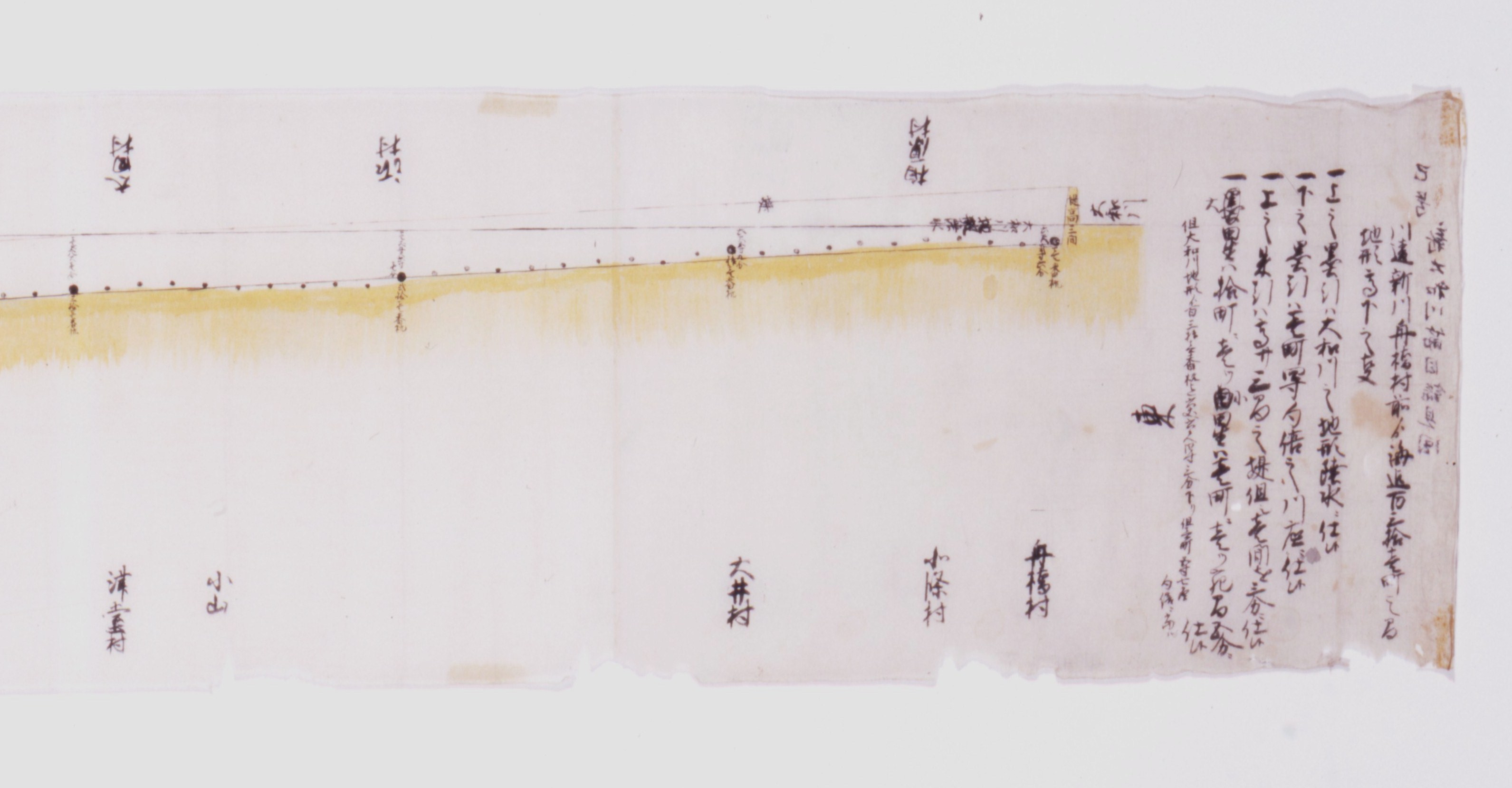

つけかえ工事の計画図面とも呼ぶべき「地形高下之事(図)」(中家文書)をみると、新大和川の測量は1町(約109m)ごとに杭を打ち、その地点の高さを記録していったことがわかります。つけかえ地点から河口まで130町(約14.2km)、高低差が6丈1寸7分(約18.2m)であったことがわかります。実際の高さを線で結んで黄色く塗っています。これに重なるように斜めに引かれた線が新大和川の川底の高さになります。測った高さと計画線との差の分だけ、川底を掘り下げればいいということになります。図には、水平の基準線と堤防の高さの線も記入されています。

図の右端に、図の線の意味などの解説が加えられています。水平の基準線は、つけかえ前の大和川の川底の高さを基準としたようです。1番杭との高さの差が6尺2寸6分なので、つけかえ前の大和川の川底は周辺よりも約1.9m高い天井川だったことがわかります。河口の杭が131番杭で、基準線との高さの差は6丈6尺4寸3分(約20.1m)となります。ここで、1町の勾配が5寸7厘(約15.4cm)と記入されています。これは、高さの差を131で割ったものですが、実際には、1番杭と131番杭の高さの差(6丈1寸7分)を130で割った値、4寸6分(約14.0cm)が1町の勾配、100mにつき約13cmの勾配となります。

計画では、1番杭の高さを基準としているようなので、2番杭、すなわち1番杭から1町(109m)の地点で4寸6分下がることになります。その計画値よりも実際の地形のほうが高ければ、その差だけ掘り下げることになります。もし計画値のほうが高ければ、掘り下げる必要はないということになります。

新大和川は、このように綿密な測量と計画によって、できるだけ川底を掘り下げずに工事を進めています。どうしても掘り下げなければならないところの土で、堤防を築く土が確保できると計算されたことと、川底を掘り下げるのは重労働で、たくさんの人が必要となることが、その理由です。そこで、できるだけ川底を掘らない方法が考えられたのです。これによって、工期も早くなり、経費も安くおさえることができました。(文責:安村俊史)

-

新たな測量技術 測量を行う際に問題になるのが、水平を決める方法です。水平線が歪んでいたら、高さも変わってしまいます。水平を求めて高さを調べることを...(2015年8月19日 文化財課)

新たな測量技術

測量を行う際に問題になるのが、水平を決める方法です。水平線が歪んでいたら、高さも変わってしまいます。水平を求めて高さを調べることを「水盛(みずもり)」といいました。水を張って水平を求めたために、このように呼ばれたのでしょう。その水平を求めるための道具を「水盛器(みずもりき)」といいます。現在ではこのような道具を「水準器(すいじゅんき)」、このような方法を「水準測量」といいます。道具はずいぶん変わりましたが、基本的な方法は今も変わりません。ただ、最近はGPSを使った測量も増えてきましたが。

大和川つけかえ工事が行われた300年ほど前には、前回も紹介したような板に溝を彫っただけの水盛器が使われていたと考えられますが、やはり多少の誤差は生じたでしょう。ちょうど同じころ、紀伊国(今の和歌山県)の大畑才蔵という人は、非常に正確な水盛器を発明していました。

1本の細竹の中央と端の3箇所に、この竹から直立する竹を差し込みます。中央の竹(水差し口)から水を入れると、両端の竹(水溜)から水が出てきます。このとき水溜の高さが同じならば、2本の水溜の上面まで水がくると水平ということです。割りくさびを使って水盛器が水平になるように高さを調節します。そのとき2箇所の見当の高さも同じになるので、この二つの見当を見とおして目的地に建てた間竿(けんざお)の目盛を読めば、高さがわかります。この道具を使うと、一々糸を張らなくてもすむので、早く測量ができるうえ、糸を張るよりも正確な測量ができます。

大畑才蔵は、この道具を使って数本の用水路をつくっています。工事の早さと緻密さに、当時の人々は驚いたようです。大畑のつくった水盛器は、30~40年前まで使われていた平板測量のアリダードと呼ばれる道具とほとんど変わりません。農民出身の大畑は、工夫と改良でこのような道具、測量方法を考案していったようです。昔の人の知恵と技術にはすばらしいものがあります。

大和川のつけかえ工事にも大畑の技術が取り入れられていた可能性はあるのですが、史料が残っておらず、なんともいえません。おそらく旧来の水を張って糸を張る方法で行われたのではないでしょうか。

(文責:安村俊史)

-

高さを測る 新しい川を造ろうとすると、まず地形の測量が必要になります。新しい川の予定地の距離や高さを測って、水がうまく流れるか、そのためにはどのよ...(2015年8月3日 文化財課)

高さを測る

新しい川を造ろうとすると、まず地形の測量が必要になります。新しい川の予定地の距離や高さを測って、水がうまく流れるか、そのためにはどのような方法で工事をすればいいのか、などを決めていくのです。

距離を測るためには、縄を使いました。今の巻尺(メジャー)と同じように、一定の長さごと、たとえば1丈(約3m)ごとに結び目をつくり、1町(約109m)の長さの縄をつくります。これで距離を簡単に測ることができます。

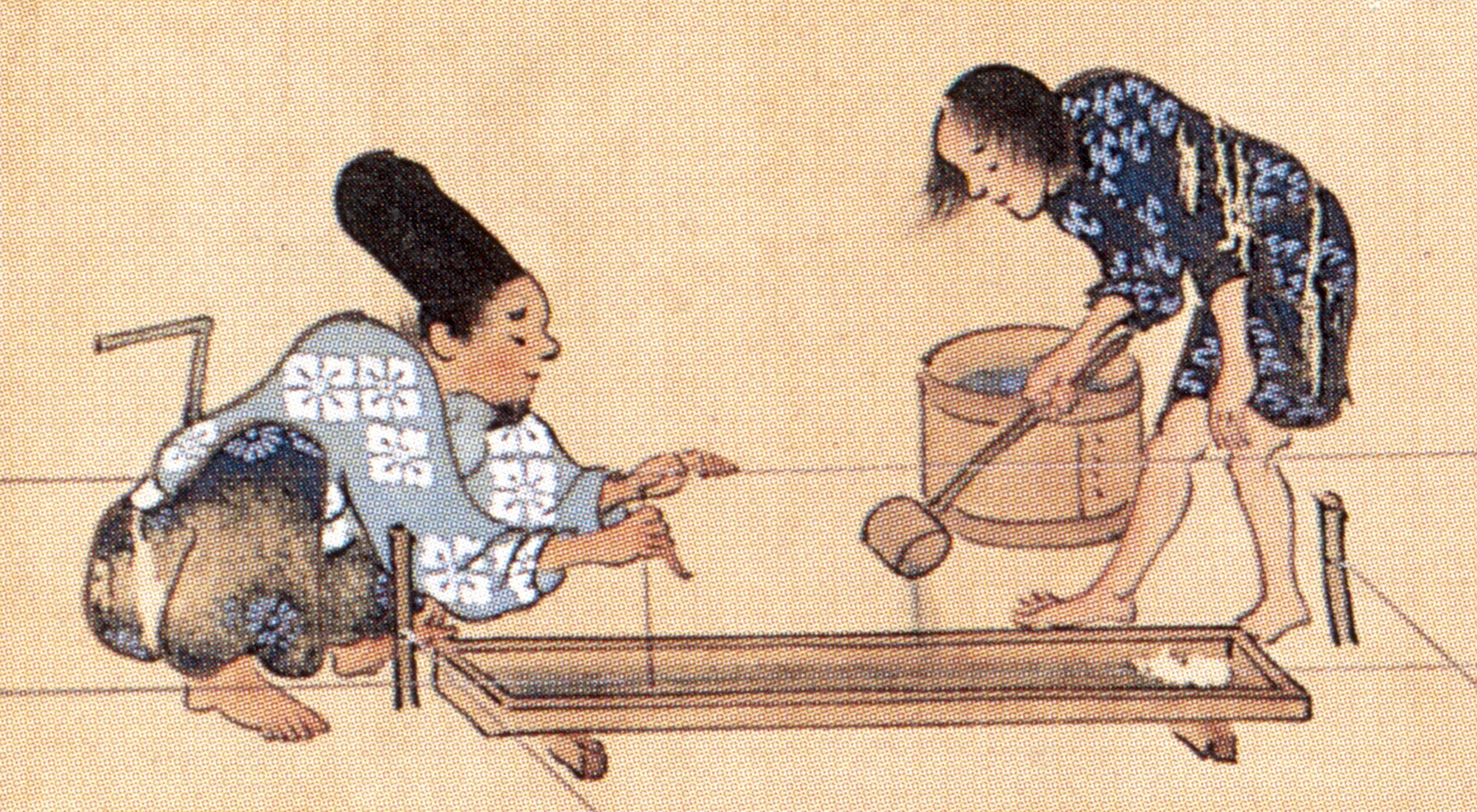

しかし、高さを測るのは、少し技術が必要になります。A地点とB地点の高さがどれだけ違うかを知るためには、まず基準となる水平の高さを決めることが必要です。水平を決めるのは、水の表面が必ず水平になる性質を利用しました。たとえば、木の板に細長い溝を彫り、そこに水を入れて水面に合わせて板を水平になるように置きます。その板に合わせて糸を張ると、その糸も水平になります。この糸からA地点の地面がどれだけ下がっているかを測ります。同じようにB地点がどれだけ下がっているかを測り、その差がA・B両地点の高さの差となります。この作業を繰り返すことによって、長い距離の高さも測ることができました。

高さを測るには、間竿(けんざお)という大きなものさしを使いました。ものさしといっても特別なものではなく、長い棒に1尺(約30cm)ごとに印をつけたものです。必要に応じて、その半分あるいは1寸(約3cm)ごとに印をつける場合もありました。

鎌倉時代の延慶2年(1309)に完成した『春日権現験記絵巻』には、当時の測量の様子が描かれています。これは建物を建てる際の測量ですが、水面から一定の高さに糸を張り、糸からの高さを測って柱を支える礎石の高さを決めているところです。江戸時代の測量も同様なものだったのでしょう。当時の測量技術を知るうえでよく引用される史料です。

(文責:安村俊史)

-

大和川のつけかえ 柏原市域を二分するように流れる大和川は、柏原市の象徴でもあり、市民にやすらぎを与えてくれる自慢の川でもあります。しかし、時には洪...(2015年7月26日 文化財課)

大和川のつけかえ

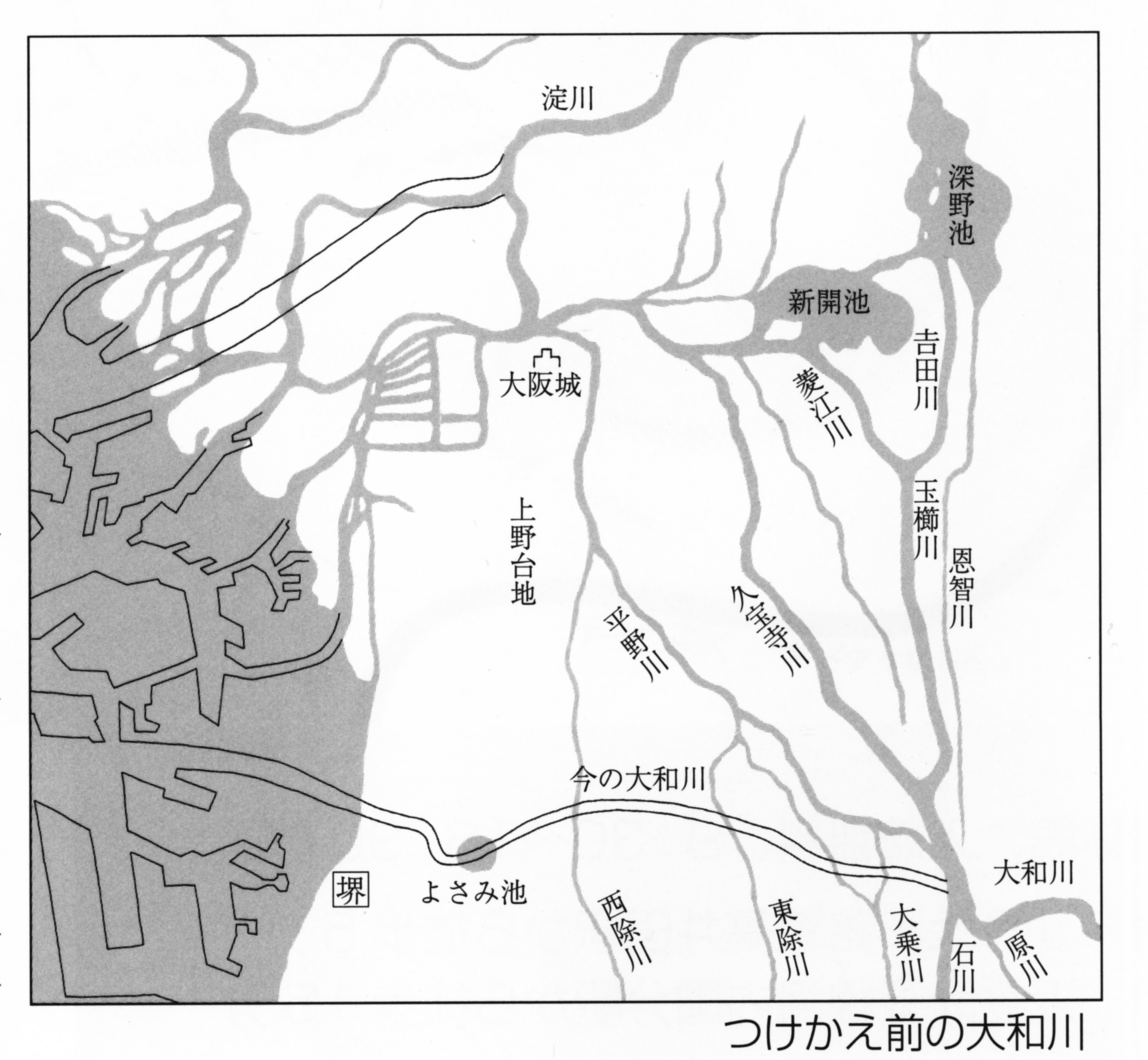

柏原市域を二分するように流れる大和川は、柏原市の象徴でもあり、市民にやすらぎを与えてくれる自慢の川でもあります。しかし、時には洪水という自然の恐ろしさをもたらすのも川です。古くから河内に住む人々は、大和川の洪水におびやかされてきました。そして、江戸時代の宝永元年(1704)に大和川がつけかえられることになりました。

つけかえられた地点は、柏原市役所の前です。それまでの大和川は、ここから数本の流れに分かれて北もしくは北西に流れていました。そして、それらの川は、また一つの流れとなって、大坂城の北、京橋付近で旧淀川、今の大川に流れこんでいたのです。柏原市役所の前から西へ流れて大阪湾へと流れこむ大和川は、江戸時代につくられた人工の川ということです。

当館では、秋季企画展で毎年「大和川のつけかえ」をテーマにしています。これは、大阪府内の小学4年生の学習内容に合わせた展示で、展示期間中に100校以上、1万人近くの小学生が見学に訪れています。そして、今年も大和川つけかえをテーマにした企画展を開催します。

毎年開催している「大和川のつけかえ」ではありますが、全体を紹介するだけでなく、毎回ポイントを決めた展示を行っています。昨年は「なぜつけかえられたのだろう-ほんとうの大和川つけかえ運動-」というタイトルで開催しました。つけかえの理由は、一般には農民運動が幕府を動かしたとされていますが、ほんとうの理由は、幕府の利益のためだったという最近の研究成果を紹介しました。

今回の企画展は、「知恵と技術-大和川のつけかえ工事-」がテーマです。つけかえ工事が、どのような技術や方法によって行われたのかを探ってみようという展示です。みなさんから、「どのように工事をしたのですか?」という質問もよく受けます。それに少しでもこたえることができる展示をめざします。江戸時代の測量や土木の技術は、わたしたちが想像するよりも、高いレベルにありました。どのようにして大和川の流れを決めたのか?どんな方法で測量をしたのか?このコラムでも紹介していきたいと思いますが、ぜひ資料館にも足を運んでいただきたいと思います。

(文責:安村俊史)

-

夏の陣と柏原の村々 夏の陣の際に、豊臣方が各地の村を焼き払ったことはよく知られています。徳川方が攻めてきたときに、滞在する場所をなくすためだったよ...(2015年7月21日 文化財課)

夏の陣と柏原の村々

夏の陣の際に、豊臣方が各地の村を焼き払ったことはよく知られています。徳川方が攻めてきたときに、滞在する場所をなくすためだったようです。今の大阪では、豊臣贔屓の人が多いようですが、当時は平気で村を焼き払い盗みをする豊臣方に反感をもつ人のほうが多かったようです。

玉手の安田敬介氏が所蔵されている『先考詺鑑』によると、小松山の戦いの前に、豊臣方が玉手村も焼き払ったということです。その際に、安田家のみは本陣として使用するために焼かずに残されたといいます。村人は2kmほど南東にある奥山へ逃げました。現在の旭ヶ丘、西名阪の南側です。しかし、盗人が来るので穴虫村まで逃げたと記されています。記録は残っていませんが、片山村はもちろん、国分村も多くは焼かれたのではないでしょうか。

夏の陣のあと、玉手村にはおびただしい死骸が散乱していたということです。その後、霊火(火の玉)が毎夜とびかい、まるで霊火が合戦をしているようだったといいます。安福寺の珂憶和尚が念仏をとなえて、ようやく少なくなったということです。『先考詺鑑』は、玉手村や安田家について、延享3年(1746)にまとめられたものです。夏の陣から100年以上も後に書かれたものなので、どこまで信用できるか疑問ですが、村が焼き払われたことや、奥山へ逃げたことは事実でしょう。

片山村の益池家は、小松山の戦いで討ち死にした徳川方の奥田忠次や山田十郎兵衛の墓守をずっと勤めてきました。奥田家からも感謝されていたようです。

このように、戦いの前後を通じて玉手山周辺の村々にはさまざまな影響がありました。玉手山周辺が夏の陣の舞台になったということは、その地に暮らす人々が多大な迷惑を被ったということでもあるのです。400年前とはいえ、戦争によって人々が苦しめられるのは、今も昔も変わらないことなのです。

(文責:安村俊史)

-

大坂夏の陣の終結 慶長二十年(一六一五)五月五日から六日にかけて、国分から片山・玉手山にかけての一帯は、豊臣方の後藤又兵衛らと徳川方の伊達政宗らの...(2015年5月21日 文化財課)

大坂夏の陣の終結

慶長二十年(一六一五)五月五日から六日にかけて、国分から片山・玉手山にかけての一帯は、豊臣方の後藤又兵衛らと徳川方の伊達政宗らの激戦地になりました。江戸時代の玉手村の古記録によると、豊臣方によって家一軒を残し焼き払われたということです。

徳川方は奥田三郎右衛門忠次や山田十郎兵衛らの戦死者を出すものの、又兵衛を討ち取って、道明寺へと進軍していきます。そして、八日には大坂城を落としました。

片山は「勝田山」

柏原市内の戦いについては、伊達軍の先鋒を務めた片倉小十郎重綱が主君の政宗に提出した報告書が『伊達家文書』に残されています。それによると、重綱は龍田越を通り、「勝田山」の麓に到着したとし、鉄砲を打ちかけて、又兵衛を破ったと記しています。

この「勝田山(かつたやま)」は、すなわち片山(かたやま)の音にひっかけているのでしょう。徳川家康が陣取った岡山(おかやま)が、「御勝山(おかちやま)」と呼ばれるようになるのと同じことで、徳川方にとって戦いに勝利した縁起の良い地となったのです。

徳川方の名所として

夏の陣から約半世紀後の延宝七年(一六七九)、柏原在住の三田浄久は『河内鑑名所記』を執筆します。その中には、夏の陣の戦跡地として、玉手山の「勝松」(この呼び方も、徳川方の勝利にちなんだものでしょう)が挙げられ、戦いに因む和歌も載せられています。

また、この頃までに奥田忠次を供養する「墓碑」が建てられていたことがわかります。この墓碑は、現在は縦長で上部が山型のものですが、絵図によっては別の形で描かれているものもあります。

戦跡地の巡礼

延享三年(一七四六)に記された玉手村の古記録によると、奥田忠次の子孫と考えられる奥田八郎右衛門が大坂川口の警護役に就任した際、その家来たちが忠次の墓碑と、玉手村の三右衛門が保管していた忠次の兜を見学に来たということです。重要な軍務を全うするため、命をかけて戦った先祖の武勲にあやかろうとしたのでしょう。

巡礼する幕臣の和歌

時は幕末、大坂東町奉行の水野忠一や大坂船手の甲斐庄正誼(かいのしょうまさよし)、鉄砲奉行の西井資英(にしいすけひで)、材木奉行の杉浦年英(すぎうらとしなが)、弓・具足奉行の石川通睦(いしかわみちよし)、破損奉行の宮寺一貞が、忠次の墓碑を訪問し、称える和歌を詠んでいます。嘉永二年(一八四九)には、その和歌が刻まれた石碑が忠次の墓碑の横に建立されました。

忠一の歌は「君も臣も ますら雄草の いさましき ほまれしるくも あふかるゝかな」です。忠次もその家臣も立派な武士で、その名誉は今も尊敬されている、という意味でしょう。彼らは八尾の戦いで戦死した藤堂高虎の家臣が葬られた常光寺も訪問し、和歌を詠んでいます。

大坂の陣は徳川の世を定めた戦いでした。そのため、戦死者の慰霊は重要なことでした。そして、幕末、外国船が日本近海に来航するようになり、海防の意識が高まります。幕臣は大坂の陣を思い出し、再び徳川家のために戦おうと決意を新たにしたのでしょう。

(文責:天野忠幸)

歌碑の内容-解読・里井百合子(藤井寺郷土研究会)

奥田忠次君并臣五勇士墓前

浪華市尹 水野若狭守

君も臣もますら雄草のいさましき ほまれしるくも あふかるゝかな 源忠一

同舩長 甲斐荘喜右衛門

あハれなる中の心をかたやまに のこすもおもき 石のおくつき 橘正誼

浪華銕炮奉行 西井源次郎

君も臣もやたけ心のあつさゆみ ひきもたかへぬ いさをとふとし 源資英

同材司 椙浦重良兵衛

ほとゝきすはさしほれていにしへを 空にあとゝふ さみたれのころ 源年永

浪華御弓御具足奉行兼 石川良左衛門

もろ人の念むかしやしのはれむ かたやま里に 残るふるつか 通睦

同破損奉行 宮寺五平次

いさほしの名そ世にゝほふ河内なる かた山さとに 跡をのこして 一貞

塵に身をあるしの為そもてなせる いつゝのたまハ ひかりかくれし 橘正誼

君か為ともにきえにし夏の野の つゆも玉もなす ひかりならすや 源年永

弘化四丁未(1848)夏五月手向 嘉永二己酉(1849)穐八月建之

-

又兵衛の首はどこに? 又兵衛は鉄砲による深傷を受けたあと、家臣に首を切らせて、その首は深田あるいは泥田に埋めたということです。深田(泥田)とは、水...(2015年5月18日 文化財課)

又兵衛の首はどこに?

又兵衛は鉄砲による深傷を受けたあと、家臣に首を切らせて、その首は深田あるいは泥田に埋めたということです。深田(泥田)とは、水分の多い湿田のことと考えていいでしょう。それでは、その首はどのあたりに埋められたのでしょうか。資料館の来館者からも、よく聞かれる質問ですが、答えは「よくわかりません」となります。それでも、少しでも迫ってみたいと思います。

又兵衛が鉄砲で撃たれたのは、小松山を西へ下ったところで、馬に乗っていたということですので、馬が脚をとられるような深田ではなかったはずです。現在の玉手の村から玉手中学校あたりと考えるのがいいかと思います。その付近から西は石川の氾濫原で深田に相応しいと思います。あるいは、北の石川町のほうでも同様の地形ですので、それでもいいでしょう。北からは水野隊が、南からは伊達隊が迫っていたと考えられるので、家臣らは西もしくは北西へと傷ついた又兵衛をかくまいながら逃げ、そこで又兵衛の首を切り、田んぼの中に埋めたのでしょう。

ところで、又兵衛の首を切った家臣とはだれなのでしょうか。吉村武右衛門が有名で、その碑も玉手山公園に建てられています。しかし、史料を調べると、吉村武兵衛、金方平左衛門、金方平右衛門、金馬平右衛門、金万平右衛門、白川八衛門尉など、さまざまな名前が見られます。結局のところ、よくわからないようです。また、一人とも考えられないので、これら複数の人物がその場にいたのかもしれません。

このなかで、有力な吉村武右衛門について、益池家文書では武右衛門もその場で切腹したと書かれています。しかし、吉村家に伝わるところでは、のちに武右衛門は密かに又兵衛の首を掘り出し、伊予に運んでその首を埋めて又兵衛の墓をつくったと伝わっています。これについては、機会を改めて紹介しましょう。

(文責:安村俊史)

-

又兵衛の最後 小松山を西に下ったあたりで、又兵衛隊は乱れながらも最後の戦いを続けていました。又兵衛の死については、さまざまな説がありますが、片山の...(2015年5月8日 文化財課)

又兵衛の最後

小松山を西に下ったあたりで、又兵衛隊は乱れながらも最後の戦いを続けていました。又兵衛の死については、さまざまな説がありますが、片山の益池家文書が矢疵とする以外は、すべて鉄砲に撃たれたとされています。どうやら、馬上で胸部もしくは腹部を鉄砲で撃たれたというのが真実のようです。それでは、誰の鉄砲に撃たれたのでしょうか。

これも史料によってさまざまですが、伊達政宗隊、あるいは片倉小十郎重綱と記録するものが多く、伊達隊の先方を勤めた片倉重綱隊の鉄砲に撃たれたようです。伊達の本隊は玉手山を大きく南から迂回したようですが、片倉隊は小松山の南東200m付近に陣を構えていたということなので、おそらくそのまま小松山を駆け上がり、又兵衛隊を追いつめていたのでしょう。片倉以外にも、山田十郎兵衛や奥田忠次の家臣が撃ったというものもありますが、これらは討ち死にした十郎兵衛や忠次の功績を讃えるために、後世につくられた話でしょう。

深傷を負った又兵衛は、自分の首が敵の手に渡るのを良しとせず、家臣に首を切らせて、その首を深田に埋めたと伝えられます。これも、伊達隊が首を取ったが又兵衛の家臣に奪い返されたという話や、山田十郎兵衛が取った首を伊達隊が奪ったという話も残されています。伊達家の記録には、馬上の又兵衛を鉄砲で撃ったが、又兵衛の家臣が囲んで連れて行った、旗指物は手に入れたので、伊達隊が又兵衛を討ち取ったことは間違いないとあります。どうやら、このあたりが真相のようです。

そして、又兵衛の首については、戦いののちも発見されなかったようなので、家臣が首を切って埋めたという話も信用していいのではないでしょうか。

(文責:安村俊史)

-

奈良県から大阪府へと流れる大和川。その府県境付近を「亀の瀬」といいます。 亀の瀬は、地すべり地帯としてよく知られています。明治36年には地すべり...(2015年5月8日 文化財課)

奈良県から大阪府へと流れる大和川。その府県境付近を「亀の瀬」といいます。

亀の瀬は、地すべり地帯としてよく知られています。明治36年には地すべりによって河床が隆起し、その後の大雨で王寺周辺では大規模な被害が発生しました。

昭和6年から8年にかけての地すべりはさらに規模の大きいもので、大和川が埋まってしまい、奈良県側で浸水被害が広がりました。また国鉄関西本線の亀の瀬トンネルも崩壊し、その後、線路が大和川左岸に付け替えられて現在に至っています。このトンネルが、最近の地すべり工事中に発見され、入口部分は崩れているものの、内部は良好に残っていることが確認され、年に数日の一般公開も実施されています。繰り返される地すべりに昭和35年から国直轄の地すべり対策事業が実施され、ようやくその工事を終えることになりました。

ところで、昭和6年からの地すべりは、多くの人の注目するところとなり、翌年の1月から3月にかけて、多い日には1日2万人の見物客でにぎわったということです。出店などがならび、観光地となったのです。

そのさいには絵はがきも販売され、人気を集めたようです。当館でも寄贈いただいた2組の絵はがきを所蔵しています。5~6枚入りの絵はがきですが、どうやら絵はがきの組み合わせはいろいろあったようです。地面に亀裂が入っている写真や、役人らしき人物が視察している写真、大和川が閉塞されている写真などがあり、当時の記録として貴重なものです。当館では、絵はがきの情報を集めていますので、お持ちの方は、ご連絡いただきたいと思います。

それにしても、地すべりの見物に2万人とは。安全面で問題はなかったのでしょうか。見物に来る人の心境はどのようなものだったのでしょうか。今なら考え難い光景ではないでしょうか。

(文責:安村俊史)