文化・スポーツ

-

柏原市国分本町3の森井昭二郎さん(61)から、このほど、同市立歴史資料館(同市高井田)に「来館児童への記念品にして」と、鉛筆2000本の寄付があった。森...(2015年1月21日 文化財課)

-

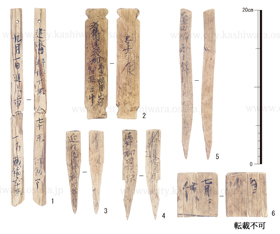

安堂遺跡出土木簡を市指定文化財に 柏原市文化財保護審議会が答申

柏原市文化財保護審議会(会長・塚口義信堺女子短期大学名誉学長名誉教授、7人)は、1月16日、同市安堂遺跡出土の木簡を同市の指定文化財に指定するよう答申し...(2015年1月20日 文化財課) -

市指定文化財の縄文絵画土器 府立弥生文化博物館の冬季企画展で展示

大阪府立弥生文化博物館(黒崎直館長、和泉市池上町4)の冬季企画展「河内の美・技・心―考古学研究と船橋遺跡―」で、柏原市指定文化財の縄文絵画土器などが展示...(2015年1月16日 文化財課) -

柏原市立歴史資料館(同市高井田)で開催中の冬季企画展「ちょっと昔の道具たち~火のあるくらし~」を、1月16日、ケーブル・テレビのジュピターテレコム(J:...(2015年1月16日 文化財課)

-

大阪府立弥生文化博物館(黒崎直館長、和泉市池上町4)で開催の冬季企画展「河内の美・技・心―考古学研究と船橋遺跡―」の考古学セミナーで、1月31日(土)、...(2015年1月16日 文化財課)

-

平成7年1月17日の阪神淡路大震災から20年、平成23年3月11日の東日本大震災・大津波から4年。大きな被害をもたらした大震災の傷跡は、まだまだ癒えるこ...(2015年1月16日 文化財課)

-

ミュージアムグッズ第3弾・一筆箋作成 高井田横穴の線刻壁画をデザイン 希望者に1冊150円で販売

柏原市立歴史資料館(同市高井田)は、このほど、同歴史資料館のミュージアムグッズ第3弾として一筆箋(いっぴつせん=短冊形の小型便箋)を作成した。1月17日...(2015年1月8日 文化財課) -

特集展示は「わたしの宝物」 市民製作の模型やコレクションなど

柏原市立歴史資料館(同市高井田)は、初めての試みとして、12月23日から「わたしの宝物」をテーマに、市民から公募した作品やコレクションなどを特集展示して...(2014年12月26日 文化財課) -

秋季企画展「大和川のつけかえ」の来館児童 5年連続で最多記録を更新

柏原市立歴史資料館(同市高井田)の秋季企画展「大和川のつけかえ」の来館児童数が、5年連続で最多記録を更新した。 このほど同歴史資料館がまとめた集...(2014年12月26日 文化財課) -

両軍の布陣 慶長二十年(一六一五)五月五日、徳川方の伊達政宗や大和の武士たちは、先手を取って片山にまで進んだが、不利な地形と判断し、国分に陣取った...(2014年12月26日 文化財課)