明治維新と柏原

明治になると、毎年のように行政区画が変更され、混乱を極めたと思います。

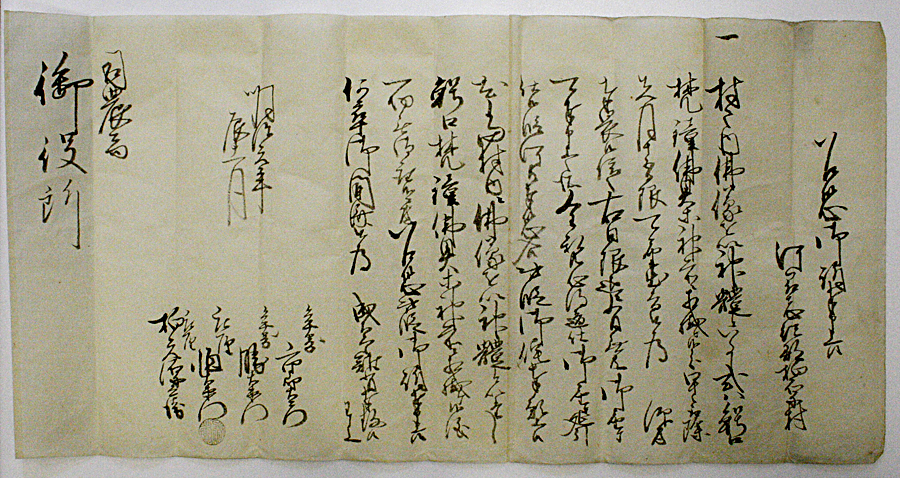

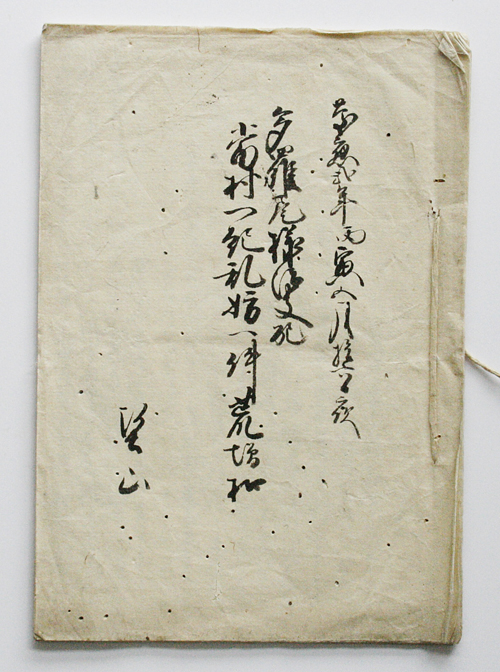

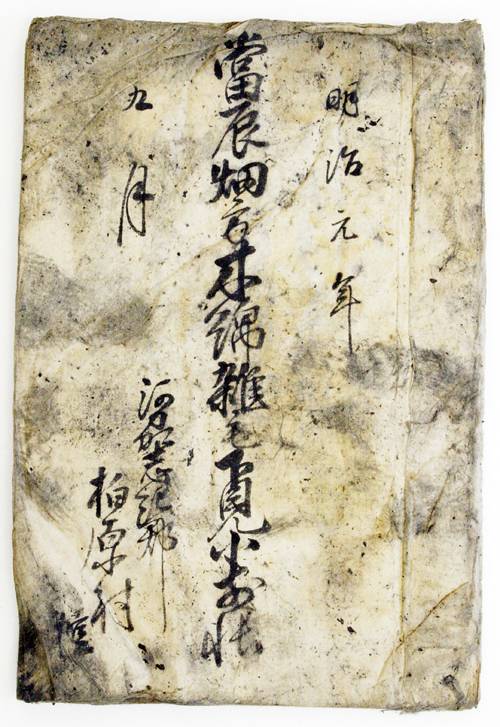

慶応4年(1868)5月2日に、大阪府が設置されています。続いて6月には堺県が設置され、7月には河内一円が大阪府南司農局の支配となっています。南司農局名の文書も多数みられます。そして、この年の9月8日に「明治」と改元され、明治元年となります。

明治2年(1869)1月20日、河内国が河内県として分立しています。そして、8月2日に河内県が廃止され、堺県に編入されています。このあと、明治14年(1881)まで、柏原は堺県でした。

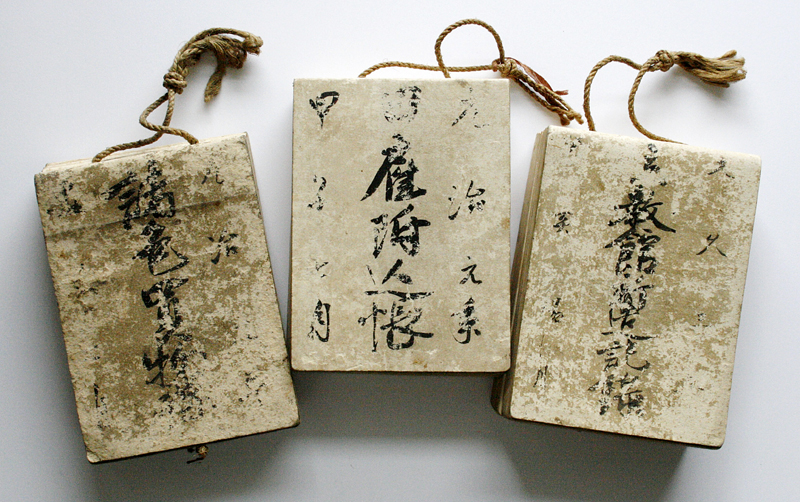

明治5年(1872)2月に、もとの河内国は29区に区分され、柏原市域は17区、18区、24区となりました。第17区は旧大和川の東側、もとの大県郡の範囲です。第18区は柏原村と市村新田、第24区は大和川よりも南側、もとの安宿部郡の範囲にあたります。さらに明治7年には大小区制が導入されることになりました。柏原市域では、一大区四小区が大和川よりも南側、二大区三小区が北側となり、それぞれ二つと四つの番組に細分されていました。たとえば、柏原村は堺県二大区三小区二番組となります。この大小区制は不評だったようです。こんな住所なら、今の人たちも不満に思うでしょう。

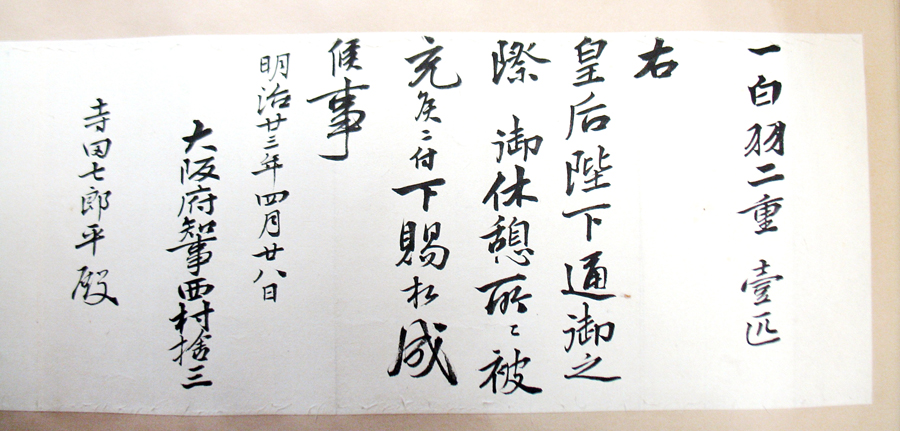

この間、明治2年(1869)10月に、堺県では旧来の大庄屋や惣代庄屋を廃止し、1万石前後になるように村を集めて一組とし、その組の中で3か月交代で庄屋が伝達の当番にあたることにしました。また、明治5年には庄屋・年寄が廃止され、公選により戸長・副戸長が置かれるようになりました。明治になると、病気などを理由に庄屋や年寄を辞退する人が多かったようです。また、安堂村では、他村の戸長が安堂村の戸長を兼帯しているので、安堂村だけで戸長を置いてほしいという願いが出されています。

急激な変化に人々はとまどい、不満をもっていたようです。

(文責:安村俊史)

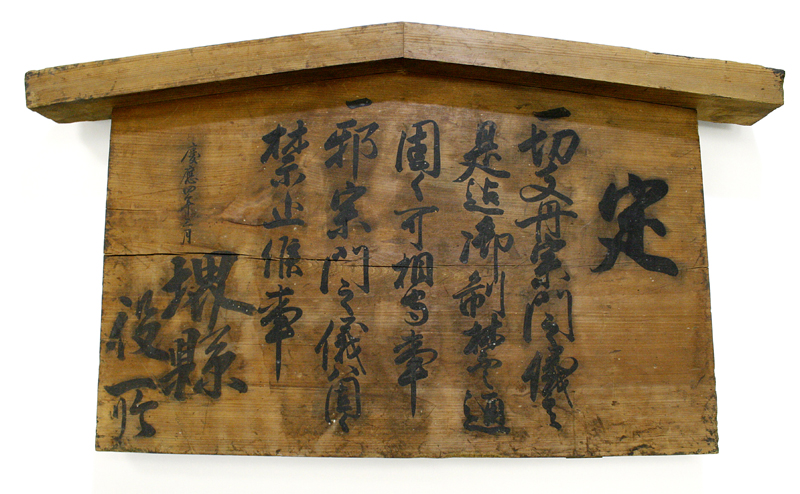

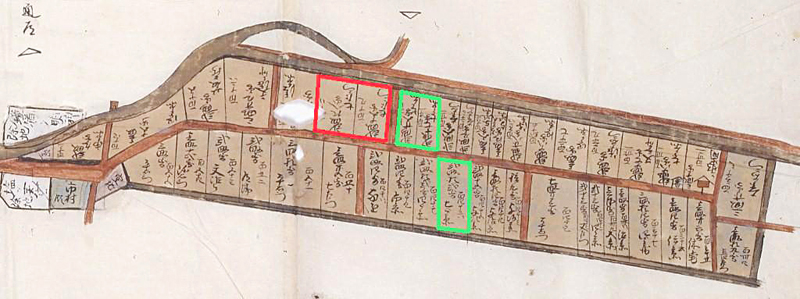

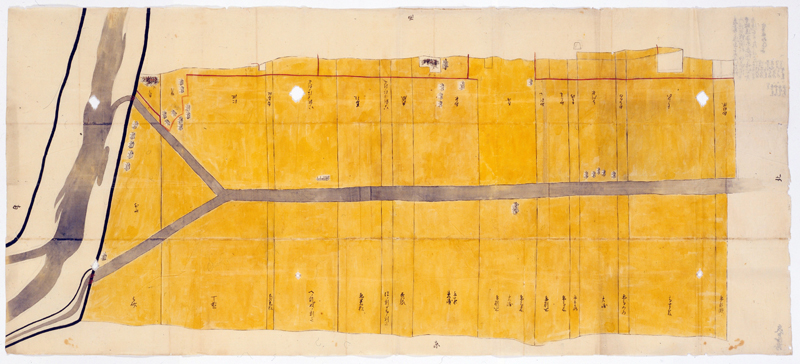

写真:国分村の奈良街道