文化・スポーツ

-

「平成30年度文化遺産総合活用推進事業(文化庁)」の概要について

※今年度の事業者募集は締切りました。 「募集案内」の詳細等は、必ず文化庁ホームページで確認してください ...(2017年10月11日 文化財課)※今年度の事業者募集は締切りました。

「募集案内」の詳細等は、必ず文化庁ホームページで確認してください

趣旨

「文化遺産総合活用推進事業」とは、我が国の「たから」である地域の多様で豊かな文化遺産を活用した、伝統芸能・伝統行事の公開・後継者養成、古典に親しむ活動など、各地域の実情に応じた特色ある総合的な取組に対して補助金を交付することで、文化振興とともに地域活性化を推進することを目的とする、文化庁の補助事業です。

実施方法

各地方公共団体は、地域の文化遺産を活用した取組が計画的・効果的に実施されるよう、地域活性化に資する特色ある総合的な取組に関する計画を策定することとなっております。

そのうえで、補助事業者(地域の文化遺産の構成資産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成され、補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する実行委員会等)に、当該計画に基づき実施される補助対象事業に関する応募書類を作成していただき、文化庁に提出していただきます。事業概要

補助対象となる文化遺産の範囲

(1)文化芸術基本法第10条に定める伝統芸能

(2)文化芸術基本法第12条に定める生活文化及び国民娯楽のうち伝統的なもの

(3)文化芸術基本法第13条に定める文化財等

(4)文化芸術基本法第14条に定める地域固有の伝統芸能及び民俗芸能

※ 上記に掲げる文化遺産のうち、地域に古くから継承されている当該地域に固有の文化遺産に限る。補助対象事業(抜粋)

1 地域文化遺産活性化事業

伝統文化継承基盤整備

【補助対象経費の85%までの補助とします。ただし、この補助率は上限であって、応募状況(全体の要望額)により引き下げることがあります。】

1.記録作成事業

2.後継者養成事業

3.用具等整備事業 ※《1市の修理の上限額 1,000万円(税込み)》補助事業の実施期間

平成30年4月1日~平成31年3月31日までの間(予定)

【※ただし、始期は交付決定の日からとします】応募について

※今年度の事業者募集は締切りました。 応募を希望する事業者は、柏原市教育委員会教育部 文化財課に、10月20日(金)までに、「様式2-6 実行委員会等(補助の対象となる者)の概要」に必要事項を記入の上、ご提出ください。(「様式2-6」は、文化庁のホームページ「平成30年度募集案内」からダウンロードしてください。)

- 本事業は1自治体につき、1補助事業者が実施することとなっております。

- 応募事業者が複数の場合は、抽選により、1補助事業者にさせていただきますので、予めご了承をお願いします。

平成30年度募集案内(文化庁ホームページへ)

- 応募した事業が必ず採択されるとは限りません。

- 応募した事業が文化庁に採択され事業を実施した場合、実施年度の翌年度は、その市は応募できません。

お問合せ

柏原市教育委員会 教育部 文化財課 電話 072(976)3430 FAX 072(976)3431

-

和気清麻呂とは ところで、和気清麻呂とはどういう人物だったのでしょう。もっとも有名なのが、道鏡を天皇にするかどうかという宇佐八幡宮神託事件です。し...(2017年10月8日 文化財課)

和気清麻呂とは

ところで、和気清麻呂とはどういう人物だったのでしょう。もっとも有名なのが、道鏡を天皇にするかどうかという宇佐八幡宮神託事件です。しかし、清麻呂の業績はそれだけではありませんでした。

天平5年(733)、清麻呂は備前国藤野郡に生まれました。藤野郡はのちに和気郡と改称されています。現在の岡山県和気郡和気町周辺です。父は和気乎麻呂。

清麻呂は、天平宝字年間(757~765)の初めのころに、孝謙天皇に近侍していた姉の広虫の推挙によって兵衛となったようです。天平神護元年(765)に従六位勲六等となり、その後、右少衛少尉、正六位上、従五位下、近衛正監と昇進し、神護景雲3年(769)の宇佐八幡宮神託事件となります。この事件については次回にみるとして、その結果、清麻呂は別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)と名を変えられて因幡(鳥取県)員外介とされ、その直後に大隅(鹿児島県)へ配流となりました。

称徳天皇が亡くなり光仁天皇が即位すると、もとの姓と位に戻され、豊前守となったようです。その後、桓武天皇の側近として活躍し、天応元年(781)に従四位下、延暦2年(783)には摂津大夫(長官)となりました。延暦3年(784)に長岡京の造営を建議し、延暦7年(788)には先に見た大和川の付け替え工事を行っています。

長岡京造営が進まないとみた清麻呂は、延暦12年(793)に今度は平安京遷都を建議します。そして、延暦15年(796)には従三位、造宮大夫として、自ら平安京の造営に携わるようになります。この際に、息子の広世も造宮判官として造営を担当しています。

大和川の付け替え工事や宮都造営を提案したり、実際に工事に携わっていたところをみると、清麻呂は土木事業に対する豊富な知識や技術をもっていたのでしょう。そして、延暦18年(799)2月21日に没しています。正三位、民部卿造宮大夫でした。ときに67歳。その死は惜しまれ、『日本後紀』に薨伝(その人物の略歴を記したもの)が記されるほどの人物でした。

(文責:安村俊史)

写真4:昭和5年(1930)発行の拾圓銀行券。清麻呂の肖像画を採用している。 -

荒れる山 川には水が流れるだけでなく、水とともに土砂やゴミなども流れてきます。旧大和川では、13世紀ごろに川の流れを固定したため、運ばれてきた土砂...(2017年10月1日 文化財課)

荒れる山

川には水が流れるだけでなく、水とともに土砂やゴミなども流れてきます。旧大和川では、13世紀ごろに川の流れを固定したため、運ばれてきた土砂は川底に溜まっていきました。16世紀ごろまでは土砂の量は少なかったようですが、17世紀ごろから運ばれてくる土砂の量が急に多くなったようです。どうして土砂量が多くなったのでしょうか。それは、山が荒れてきたからです。

昔から、人々は山の樹木を利用して生活してきました。建築材や炊事の薪として山の木々を切り出していました。人々が生活に利用する程度ならば、山が荒れることはなかったでしょう。ところが、17世紀ごろから多くの樹木が切り出され、山が荒れだしたようです。その原因は、人口の増加や生活の多様化にありました。

人口の増加に伴って、必要とする建築材や薪の量も多くなります。そして、もっとも困ったのが、樹木を根から掘り起こすようになったことです。人々は、日が暮れると眠る生活をしていました。それが、夜なべ仕事などで次第に夜更かしするようになったのです。夜の明かりとして油やろうそくがありますが、それらは高価なため、樹木の根を燃やして明かりとして使うようになったのです。そのために、樹木を根から掘り起こすようになりました。松のようにヤニを含んでいる樹木が多く利用されたようです。

山の草木は、雨が降っても一時的に水を蓄える役目を果たしてくれます。ところが、根から掘り起こして山の地肌が露出すると、雨水がそのまま川に流れ出すだけでなく、一緒に土砂も流れ出すようになります。とりわけ大和・河内の山には、花崗岩の風化した真砂という砂のような土が広がっています。地肌が露出すると、土砂が流れ出しやすくなるのです。

それだけでなく、慶長20年(1615)の大坂夏の陣で大和・河内の多くの家屋が焼き払われ、多数の建築材が必要になったことや、石材の利用が盛んになり、その切り出しが激しくなったことも山が荒れる一因だったのではないかと考えられています。

このように江戸時代になると人々の生活の変化とともに山が荒れ、山から流れ出す土砂の量が増えました。その土砂は、大和川に流れ、川底をどんどん高くしていきました。こうして、大和川は急速に天井川になっていったのです。

(文責:安村俊史)

図:松の根を燃やす台、「松とうがい」「松あかし」などという。 -

清麻呂の大和川付け替え 大和川の洪水が繰り返されることを憂えた和気清麻呂は、大和川の付け替えを考えるようになったようです。 ...(2017年10月1日 文化財課)

清麻呂の大和川付け替え

大和川の洪水が繰り返されることを憂えた和気清麻呂は、大和川の付け替えを考えるようになったようです。

『続日本紀』延暦7年(788)2月16日

中宮大夫・従四位上で民部大輔・摂津大夫を兼任する和気朝臣清麻呂が言上した。「河内・摂津両国の国境に川を掘り堤を築いて、荒陵の南から河内川を西方に導き、海まで通そうと思います。そのようにすれば肥沃な土地がますます広がり、開墾をすることができます」と。そこでのべ二十三万人余りに食糧を支給してこの事業に従事させた。

このとき、清麻呂は摂津国の長官でした。そして、延暦4年(785)の大洪水を間近に見ていたのです。ここに見える「荒陵(あらはか)」は、「荒陵寺」とも呼ばれた四天王寺のことでしょう。そして、「河内川」とは、このころ大和川の本流となっていた平野川のことでしょう。つまり、四天王寺の南に川を掘り堤を築いて、平野川の水を西の海へ流すことを計画したのです。上町台地横断水路です。これによって、洪水がなくなるだけでなく、肥沃な土地が開墾されることを目論んでいます。そして、この工事に動員された人がのべ23万人であったことがわかります。

『続日本紀』には、この工事の結果は記されていませんが、『日本後紀』延暦18年(799)2月21日の和気清麻呂薨伝に、「費やす所巨多、功遂に成らず」とあるので、この事業が23万人もの人を動員しながら失敗に終わったことがわかります。

江戸時代、宝永元年(1704)の大和川付け替え工事を遡ること900年余り。清麻呂の付け替え工事は失敗に終わったのですが、この時代に大和川を付け替えようとした人物がいたことは記憶に留めておきたいと思います。

(文責:安村俊史)

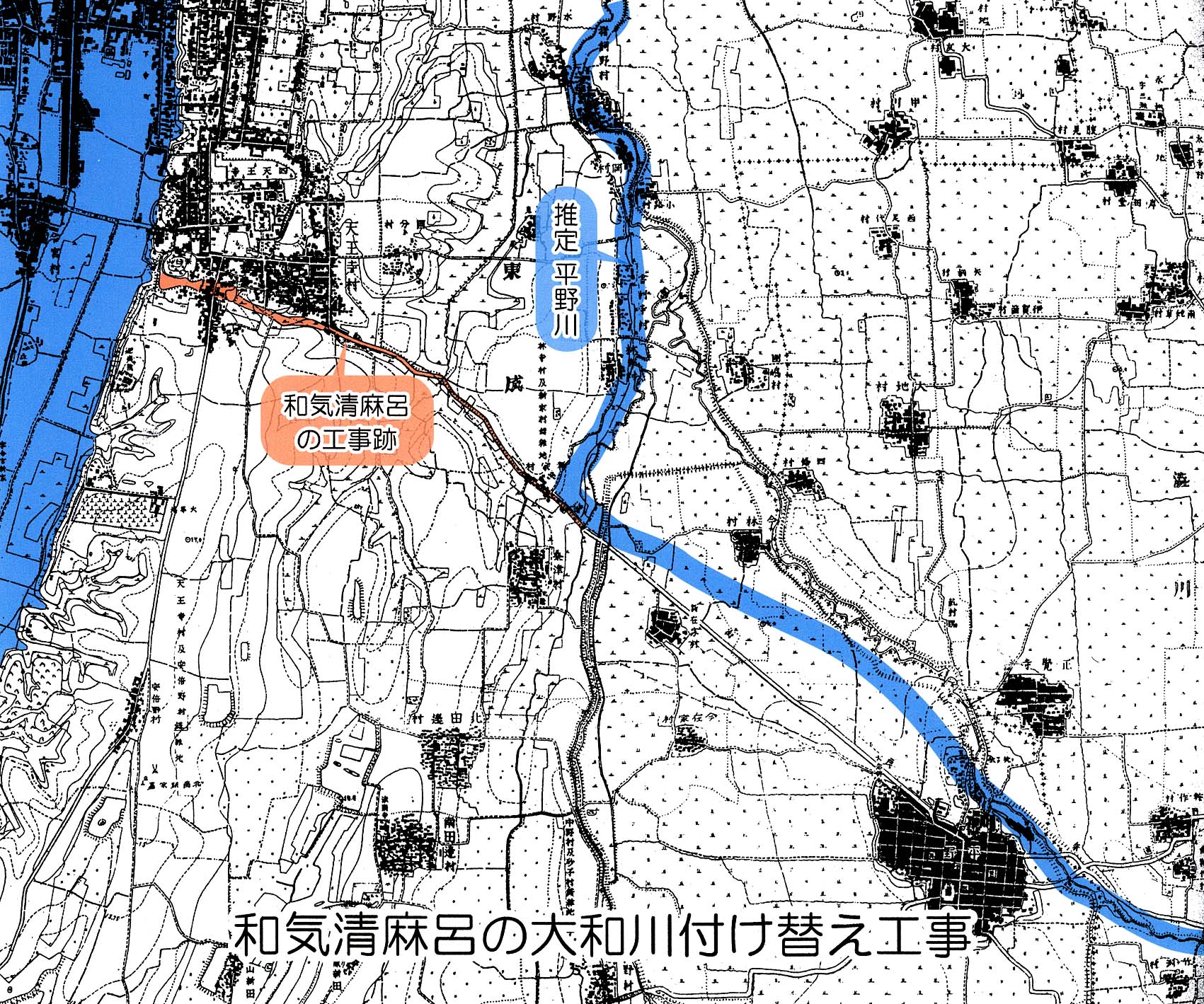

図3:和気清麻呂の大和川付け替え工事 -

奈良時代の大和川 それでは、和気清麻呂が大和川の付け替えを決断するほど、奈良時代の大和川は洪水を繰り返していたのでしょうか。『続日本紀』から、洪水...(2017年9月25日 文化財課)

奈良時代の大和川

それでは、和気清麻呂が大和川の付け替えを決断するほど、奈良時代の大和川は洪水を繰り返していたのでしょうか。『続日本紀』から、洪水記事を拾い出してみましょう。

天平勝宝2年(750)5月24日 京中に大雨が降り、川の水が溢れ出た。また、伎人堤、茨田堤などが所々で決壊した。

天平宝字6年(762)4月8日 河内国狭山池の堤が決壊した。のべ八万三千人を動員して修造した。

天平宝字6年(762)6月21日 河内国長瀬の堤が決壊した。のべ二万二百余人を動員して修造した。

宝亀元年(770)7月22日 志紀・渋川・茨田などの堤を修繕した。のべ三万人余りであった。

延暦3年(784)8月5日 京中に大雨が降って、人民の家屋が壊れた。詔して、使いを東西の京に派遣して物をめぐみ与えた。

延暦3年(784)9月10日 河内国茨田郡の堤が十五箇所で決壊したので、のべ六万四千人余りの人に食粮を与えて築造させた。

延暦4年(785)9月10日 河内国が「洪水で水があふれ、人民は流されて船に乗ったり、堤の上に仮住まいしたりしており、食糧が欠乏し、苦しみは大変なものであります」と言上した。そこで、使者を派遣して見廻らせるとともに、物をめぐみ与えた。

これらの記録だけでは、奈良時代にとくに洪水が多かったかどうかはわかりません。当然ながら、記録に残らない洪水もあったでしょう。伎人(くれひと)は大阪市平野区喜連(きれ)付近かと考えられ、長瀬・志紀・渋川などと合わせ考えると、長瀬川と平野川が分流するあたりで洪水が多かったことが推定されます。これは平野川が大和川の本流となっていたことによるのでしょう。なお、茨田郡の堤とは、淀川の堤防のことかと思われます。

(文責:安村俊史)

写真2:和気清麻呂の付け替え痕跡と推定される茶臼山の河底池 -

流路を固定する 人口が増えると、水田や畑などの耕作地を広げなければなりません。そこで、川の近くの低湿地も耕作地として開発するようになります。しかし...(2017年9月25日 文化財課)

流路を固定する

人口が増えると、水田や畑などの耕作地を広げなければなりません。そこで、川の近くの低湿地も耕作地として開発するようになります。しかし、川の近くは洪水の危険を伴います。そして、一度洪水がおこると、せっかく育てた作物が収穫できないだけでなく、耕作地や水路をまた造りなおさなければなりません。そのために多くの人手や費用がかかります。

そこで、人々は堤防を大きく強くするようになりました。洪水の危険性を下げるためです。そうすれば、川の近くまで耕作地を広げることができ、安定した収穫を期待できるようになります。こうして、多くの川で流路が次第に固定されるようになっていきました。

それまでなんども流れを変えていた大和川の流路が固定されるようになったのは、13世紀ごろと考えられます。付け替え前の久宝寺川の堤防が発掘調査で確認され、堤防の下のほうの人工的な盛土から13世紀代の土器が出土しています。一箇所は八尾市佐堂遺跡で13世紀前半の土器が、もう一箇所は八尾市跡部遺跡で13世紀後半の土器が出土しています。

また、深野池(大東市)の西側に堤防が築かれたのも、そのころのことのようです。13世紀になると、深野池の西に集落が出現するのです。深野池は、水深の浅い沼のような状態だったと考えられ、水量が増えれば広がり、水量が減ると小さくなっていたようです。そして、池の西側のほうが地形が下がっていたため、西側に堤防を築いてその付近に人々が居住するようになったようです。

このように、旧大和川流域では、13世紀ごろ(鎌倉時代)に堤防を築き、流路を固定し、耕作地を拡大しているようです。それからしばらくは、大和川の大規模な洪水はなかったようです。

(文責:安村俊史)

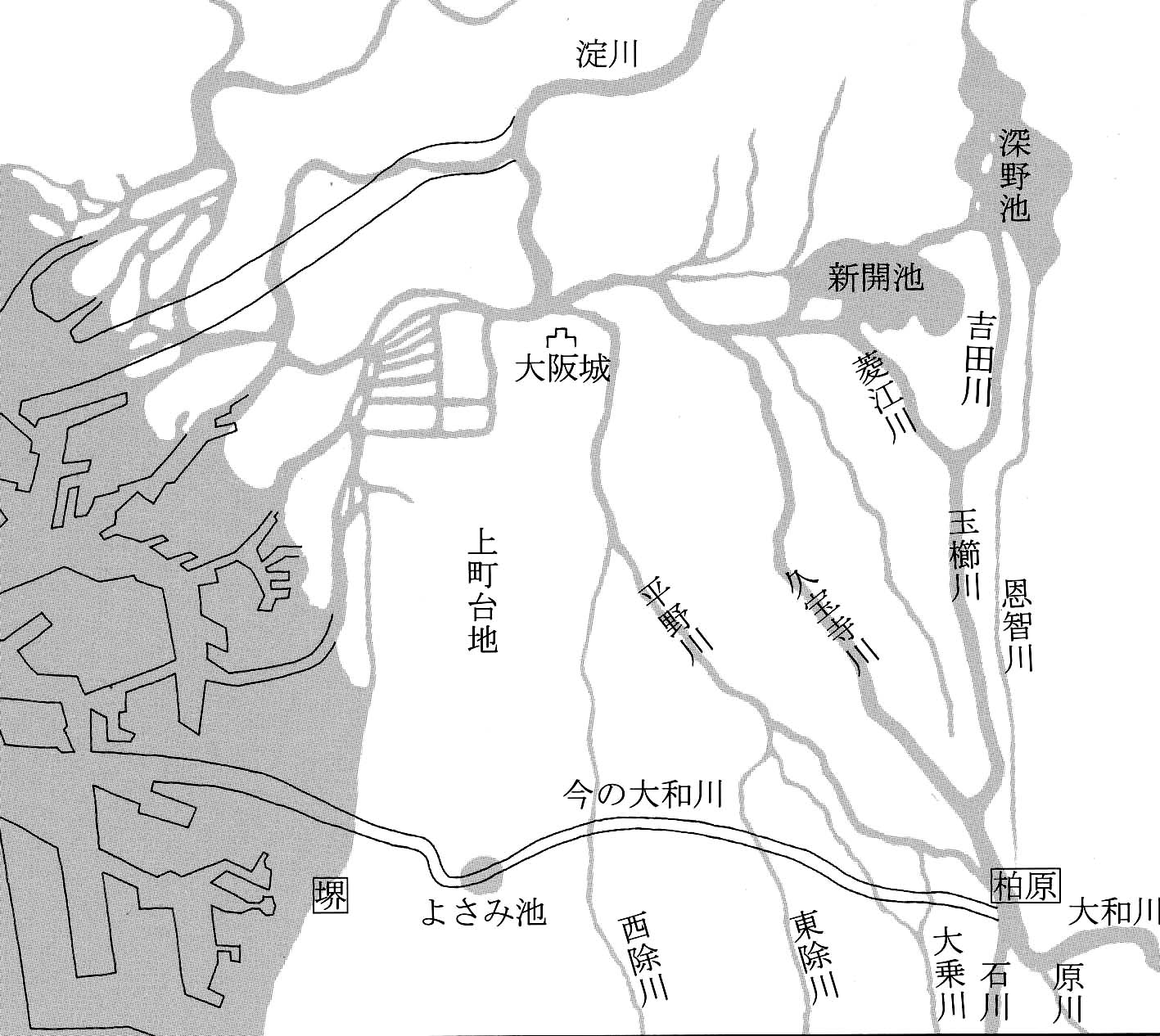

図:付け替え前の大和川 -

奈良時代の大和川 延暦7年(788)、和気清麻呂という人物が、大和川の付け替えを試みたことが『続日本紀』などに記されています。江戸時代の大和川付け...(2017年9月18日 文化財課)

奈良時代の大和川

延暦7年(788)、和気清麻呂という人物が、大和川の付け替えを試みたことが『続日本紀』などに記されています。江戸時代の大和川付け替えを遡ること900年以上前のことです。和気清麻呂の大和川付け替えとは、どんな工事だったのでしょうか。それを見る前に、そのころの大和川について、まず見ておきましょう。

今から約5,500年前、大阪には海が広がっていました。これを河内湾と呼んでいます。縄文時代中期のことで、今よりも温暖だったため、海水面が高かったのです。

それから気温の低下に伴う海水面の低下と、北からは淀川、南からは大和川の運ぶ土砂が水面を埋めて大阪平野を生み出すとともに、河内湾は河内潟に、そして河内湖へと変貌していきました。古墳時代中期(5世紀)ごろに、河内湖の水を海へ排水するために、今の大川(旧淀川)が掘削されたと考えられています。これが『日本書紀』にみえる「難波堀江」と考えられます。この間、大和川はなんども流路を変えながら平野を生み出していったのですが、中心となる流れは、現在の長瀬川に近いルートだったと考えられます。

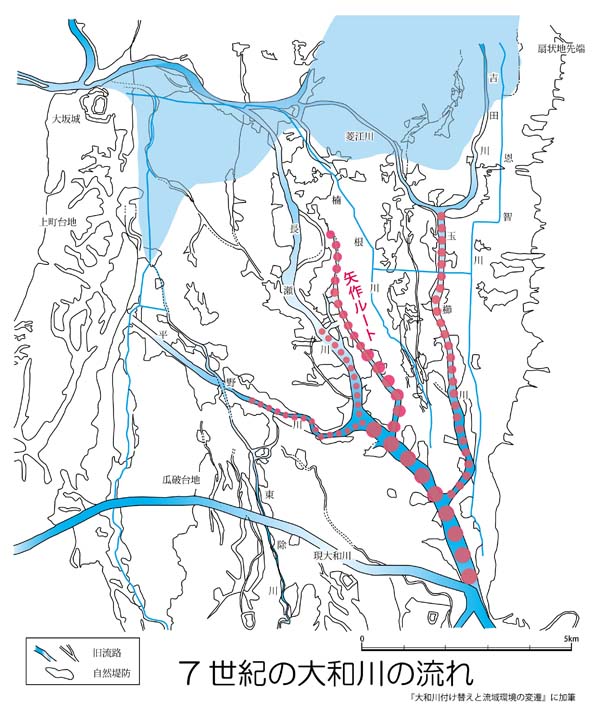

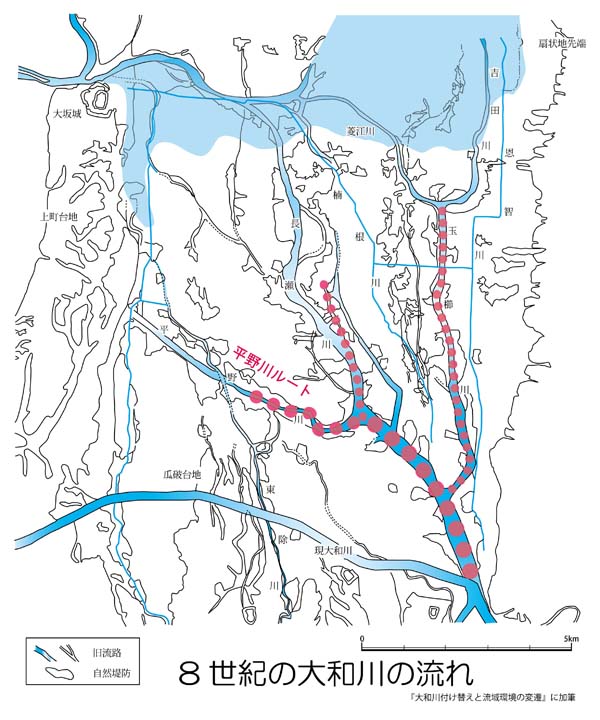

近畿自動車道やJR久宝寺駅前周辺での大規模な発掘調査によって、大和川の変遷が次第に明らかになってきました。その調査成果に基づくと、7世紀ごろには、現在の長瀬川のやや東を南から北へと流れる流路が大和川の本流だったようです。これを矢作ルートと呼んでいます。このころから玉串川筋にも水が流れるようになりましたが、平野川筋の流量は少なかったようです。

ところが、矢作ルートが土砂の堆積で流れが悪くなると、その西の長瀬川に近いルートの流量が多くなったようです。そして、それ以上に、平野川ルートの流量が増え、平野川ルートが大和川の本流となったようです。和気清麻呂が付け替えようとした大和川とは、この平野川ルートのことだったようです。

なお、その後平野川の流れが悪くなると、再び長瀬川筋が大和川の本流に戻り、江戸時代になるまで長瀬川筋が本流だったようです。

(文責:安村俊史)

図1:7世紀の大和川の流れ

図1-a:8世紀の大和川の流れ -

どうして天井川になるのか? 川底が、まわりの土地よりも高い川を天井川といいます。川の流れによって運ばれてきた土砂が堆積し、川底が周囲よりも高くなっ...(2017年9月18日 文化財課)

どうして天井川になるのか?

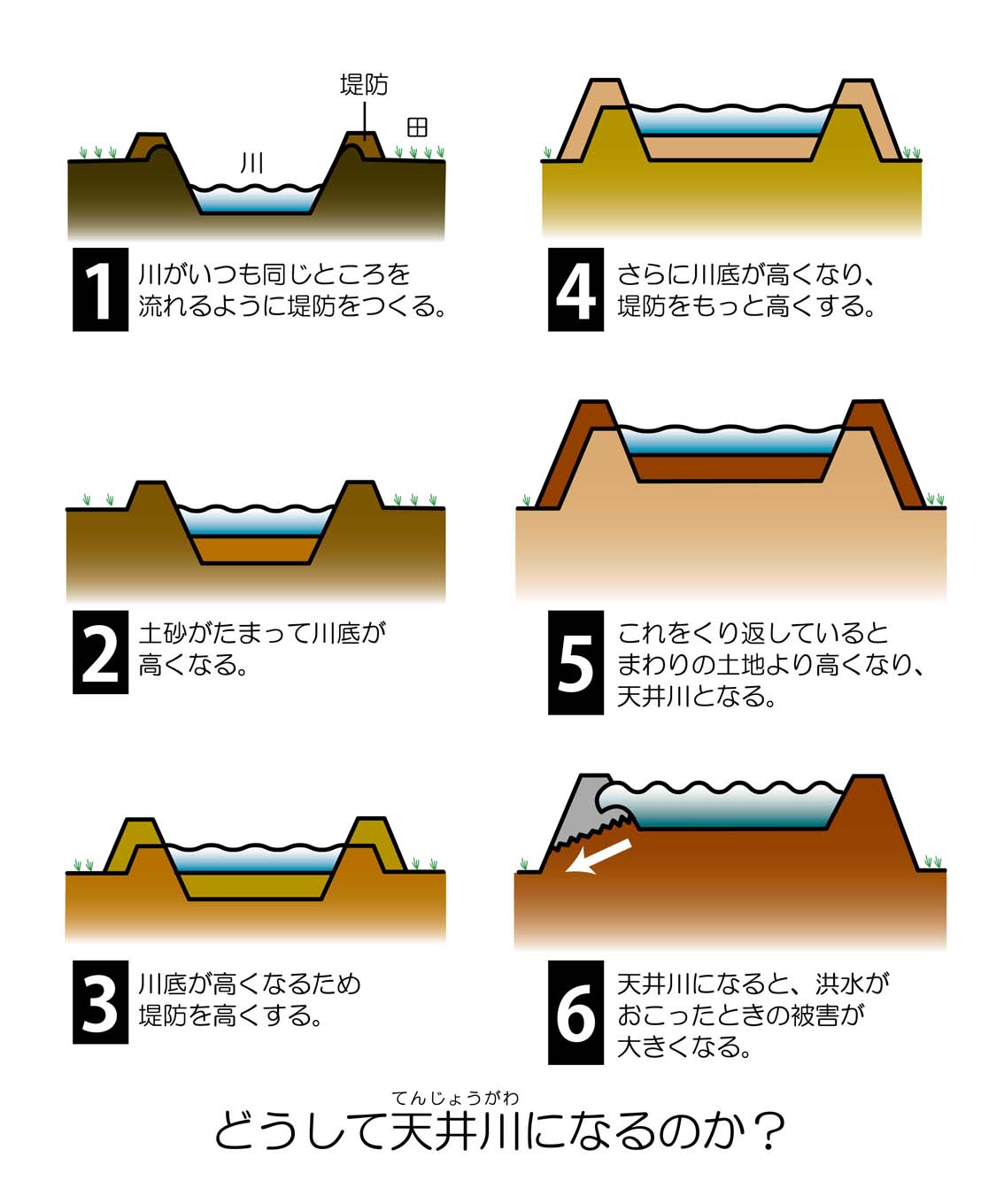

川底が、まわりの土地よりも高い川を天井川といいます。川の流れによって運ばれてきた土砂が堆積し、川底が周囲よりも高くなってしまった川です。

川は、自然のままにしておくと、洪水のたびに流れを変えていきます。どこかで堤防が切れて水が流れ出すと、その流れが新しい川になっていくのです。大阪平野は、今から6,000年ほど前には大きく海が入り込んでいました。それが、気温の低下に伴う海水面の低下と、北からは淀川が、南からは大和川がどんどん土砂を運んでくるために海は埋まり、平野となっていきました。そのときも、大和川はなんども流れを変えながら、徐々に平野部を拡大させていったのです。

しかし、洪水のたびに川の流れが変わっていては、その近くに住む人たちにとって迷惑なことです。そこで、川がいつも同じところを流れるように、堤防を大きく強くし、途切れることなく堤防を造って、川の流れを固定するようになりました。そうすれば、川の近くまで水田などの耕作地を広げることができ、その耕作地が洪水の被害を受けることも少なくなります。

ところが、土砂は相変わらず運ばれてくるため、川底は次第に高くなっていきます。川底が高くなると洪水がおこりやすくなるため、堤防をさらに大きくします。それでも、川底には土砂が堆積していきます。これを繰り返しているうちに、川底が周辺の土地よりも高くなり、天井川になってしまうのです。天井川は、流れの緩やかな平野部の川でよく見られます。そして、付け替え前の大和川も天井川でした。

天井川になると、洪水の被害が大きくなってしまいます。水が周辺よりも高いところを流れているのですから、堤防が切れると水は一挙に周辺に流れ出し、大規模な洪水をおこします。そして、川底のほうが高いため、あふれ出した水が川に戻ることはありません。周辺には、いつまでも水が溜まったままになってしまい、洪水の被害が長引くことになるのです。

(文責:安村俊史)

図:どうして天井川になるのか? -

「河内大橋」を想う 竜田道で山越えをすると、眼下に大阪平野が広がります。この景色は、今でも見る者の心をなごませますが、奈良時代にはもっと美しい景色...(2017年7月25日 文化財課)

「河内大橋」を想う

竜田道で山越えをすると、眼下に大阪平野が広がります。この景色は、今でも見る者の心をなごませますが、奈良時代にはもっと美しい景色をみることができたことでしょう。その景色を想像してみてください。遠くに上町台地が見え、難波宮や四天王寺も見えます。眼下には雄大な大和川が北へと流れ、その手前には寺院が甍を並べるように林立しています。朱と緑、屋根瓦の黒に彩られた寺院の建物です。そして、大和川に架かる丹塗りの「河内大橋」。山越えの疲れも吹き飛んだことでしょう。

高橋虫麻呂の「河内大橋」の歌は、高台から見下ろして詠まれた歌だと考えられます。女性に声をかけても届かないほどの距離があったのでしょう。美しい橋と着飾った女性を見て、思わず詠みたくなった歌だと思います。

次は、この景色を逆から見てみましょう。大和川左岸の渋河道を難波から大和へ向かうと、生駒山地の山裾に六つの寺院が並んでいます。近づくにつれて艶やかな寺院の伽藍が大きくなってきます。その前をさえぎるように流れる大和川。そして丹塗りの「河内大橋」。この橋を渡ると、仏教に彩られた世界に迷い込みます。人々は異世界を見るような思いで、この光景をみたのではないでしょうか。

河内の渡来系氏族を中心とする知識らは、この大県郡の山裾に、仏教による理想世界を造ることを目指していたのではないでしょうか。そして、奈良時代にはそれが現実となっていたと思われます。聖武天皇や光明皇后、孝謙天皇も、この景観に酔いしれたことでしょう。

ところが、都が長岡京、平安京へ遷ることによって、この地を天皇や貴族が通ることもなくなりました。何よりも、それを支えていた有力氏族らも次々と平安京周辺へと移ったことでしょう。経済的基盤がゆらぎ、目的もゆらぐと、知識は急速に衰退したようです。知識のシンボルであった智識寺の建物が応徳3年(1086)に倒壊しました。それは、この地の知識の倒壊でもあったのでしょう。華やかな歴史は100年余りで幕を閉じたのです。

このような景色を創造できるのも高橋虫麻呂の歌のおかげです。虫麻呂の歌がなければ、「河内大橋」という橋があったこともわからなかったことでしょう。虫麻呂と、虫麻呂を刺激してくれた美しい女性に感謝です。

(文責:安村俊史)

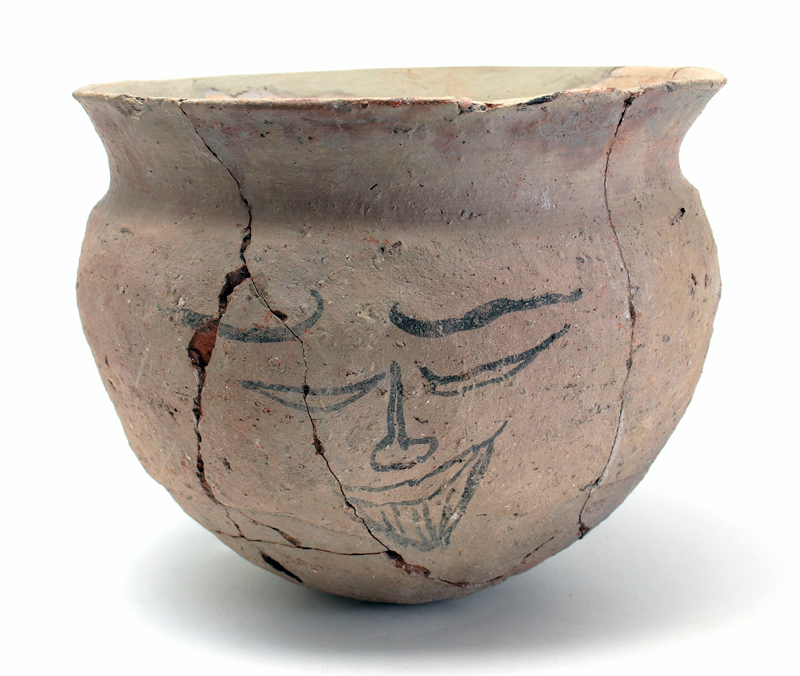

写真:河内大橋のたもとから出土した人面土器 -

知識の活躍 「河内大橋」を改修したのが知識であったことから、架橋したのも知識だったのではないかと考えました。「家原邑知識経」にみえる知識の名は、伯...(2017年7月17日 文化財課)

知識の活躍

「河内大橋」を改修したのが知識であったことから、架橋したのも知識だったのではないかと考えました。「家原邑知識経」にみえる知識の名は、伯太造畳売、牧田忌寸玉足売、私若子刀自、牟文史広人、物部望麻呂、下村主弟虫売、文牟史玉刀自売、馬首宅主売です。広人、望麻呂以外はすべて女性です。知識として写経を行うのは女性が多かったと考えられます。また、下村主以外は、大県郡を本願地とする氏族ではありません。渋河郡、安宿郡、志紀郡、古市郡など、大県郡周辺を本願地とする氏族です。家原邑には、さまざまな氏族が居住していたと考えられ、これらの人々は、寺院の維持管理など知識として仏教的行為に携わるために家原邑に居住していたのではないでしょうか。

智識寺はもちろん知識によって建立された寺院ですが、河内六寺と呼ばれる山下寺、大里寺、三宅寺、家原寺、鳥坂寺も、すべて知識によって建立された寺院ではないかと思います。中河内、南河内の仏教を深く信仰する人々が、大県郡に多数の寺院を建立し、ここに仏教都市とでも呼ぶべき景観を創出しようとしていたのではないでしょうか。その中心が智識寺だったのでしょう。智識寺には、天平12年(740)に聖武天皇が礼拝した蘆舎那仏がありました。蘆舎那仏は華厳経に基づき、世界の中心となるべき仏像ですが、平城宮で華厳経の講説が始められるのは、このあとのことです。それよりも早く、華厳経を理解し、蘆舎那仏を造立する人々が、この地に存在したのです。単なる仏教信仰ではなく、仏教の研究においても、最先端の地であったことがわかります。

大県郡に集う知識が、寺院を建立し、仏像を造るだけでなく、「河内大橋」とよばれる橋を架け、竜田道の新道を切り開いたのではないかと思います。奈良時代の知識としてすぐ思い浮かぶのは行基です。行基は大和・河内周辺で知識を率いて活躍し、東大寺の大仏造営の責任者にもなっていますが、その行基は大県郡に何の足跡も残していません。それは、この地に強固に組織された知識集団がすでに存在したからでしょう。行基はこの地に入る必要がなかったのです。いや入れなかったのかもしれません。この地の知識について、高く評価することが必要だと思われます。

(文責:安村俊史)

写真:河内大橋復元模型