文化・スポーツ

-

なぜ付け替え工事ができたのか 和気清麻呂は、奈良時代の行幸路を破壊するような大和川付け替え工事に、どうして着手できたのでしょう。いくら河内の洪水を...(2017年11月20日 文化財課)

なぜ付け替え工事ができたのか

和気清麻呂は、奈良時代の行幸路を破壊するような大和川付け替え工事に、どうして着手できたのでしょう。いくら河内の洪水を防ぐためとはいえ、普通ならば、古くからの道路、それも天皇が行幸に利用する道を破壊することは考えられないでしょう。

それを可能にしたのは、長岡京への遷都でしょう。延暦3年(784)の長岡京遷都に伴って、難波宮の主要な建物が長岡宮へ移築されていることがわかっています。これは、難波宮の瓦が長岡宮から大量に出土すること、難波宮と長岡宮の朝堂院の規模が一致することなどから、難波宮の建物そのものが移建されていることがわかっています。つまり、難波宮は完全に廃止されたのです。付け替え工事から4年前のことです。

そして、長岡京遷都に伴って、舟運が重視され、山崎など淀川の津が整備されるようになりました。相対的に難波津の重要性は低下したことでしょう。遷都によって、平城宮から難波宮への行幸路も不要となりました。もちろん道そのものが不要となったわけではないでしょうが、幅の広い直線道路は不要となったのです。それゆえに渋河道の一部を破壊するような付け替え工事が可能となったのでしょう。

そのように考えると、付け替え工事そのものが、河内の洪水防止だけを目的としたものではなく、むしろ淀川のことを考えていたのではないだろうかと思えてきます。大和川のもたらす土砂によって淀川河口は絶えず河床が浅くなっていましたが、淀川の舟運を確保するためには、大和川を淀川から切り離すことが理想だったのでしょう。長岡京遷都や平安京遷都を画策した清麻呂ならば、淀川筋のことを重視していたのも当然です。そして、摂津の長官としての地位を利用すれば、大和川の付け替え工事への着手も可能だったのでしょう。

この大工事に膨大な費用を費やしながら失敗に終わったにもかかわらず、なんら責任を問われることなく、続いて平安京遷都を画策した清麻呂の姿をみていると、桓武天皇から篤い信頼を得ていたことが理解できるのです。

(文責:安村俊史)

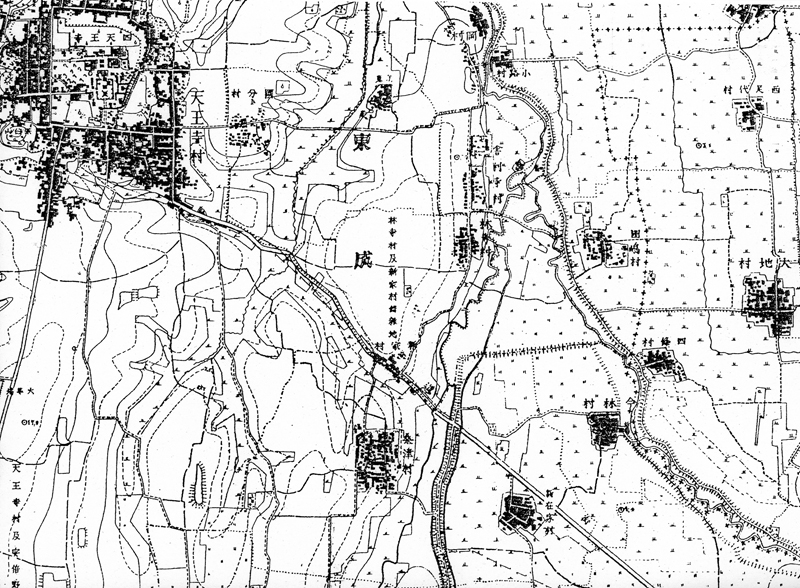

図9:明治の地図。奈良街道が推定の付け替え痕跡を通っている。

写真9-a:茶臼山の河底池。

写真9-b:茶臼山西の海食崖。奈良時代には、ここまで海が迫っていた。 -

今に残る大和川の風景 旧大和川に営まれた新田には、畑が広がり、家もあまりありませんでした。そのため、明治以降に広い土地が必要な施設が次々とつくられ...(2017年11月20日 文化財課)

今に残る大和川の風景

旧大和川に営まれた新田には、畑が広がり、家もあまりありませんでした。そのため、明治以降に広い土地が必要な施設が次々とつくられるようになりました。大規模な工場や学校などの公共施設が主なものです。旧川筋は地下水も豊富なため、地下水を大量に利用する工場の立地に最適でした。柏原市と八尾市の市境付近には、数多くの工場が立地しています。また、学校もたくさんあります。大阪府立八尾高校や山本高校なども川跡にあります。花園ラグビー場も川跡にあります。大規模な住宅地となったところもあります。

旧大和川の堤防上には、墓地や神社がたくさんありました。堤防は個人で所有することができないので、共有地となっていました。そのため、江戸時代には墓地や神社に利用されることが多かったのです。そして、今も墓地や神社が残っているところが数多くあります。そこには、旧堤防の高まりがそのまま残っていることも少なくありません。柏原市域でも、今町墓地は4mほどの高まりとなって残っています。地図の上で旧堤防らしきところをみると、墓地や神社をみつけることができます。そして、その墓地や神社の位置をつないでいくと、旧堤防の位置を復元することができます。それから現地へ行ってみると、やはり周囲より高い位置にあることが確認できます。ぜひ、試してみてください。

堤防以外のところでも、旧大和川が天井川であったため、川だった部分が1~2mの高まりとなって残っています。ふだんは気がつかないような高低差なのですが、旧大和川の位置や川幅を確認することができます。そうです。歩いてみると、あちらこちらに旧大和川の痕跡が残っているのです。最近、微妙な高低差から、もとの地形を復元するのがブームとなっています。当館でも、かなり以前から、同様な方法で旧大和川を復元してきました。ぜひ、あなたも気をつけて歩いてみて、旧大和川をみつけてください。

(文責:安村俊史)

写真:今町墓地 -

天井川と新田 宝永元年(1704)の大和川付け替え後、旧大和川筋には新田が開かれました。旧川筋の中央には、現在の長瀬川・玉串川と呼ばれる用水路が残...(2017年11月12日 文化財課)

天井川と新田

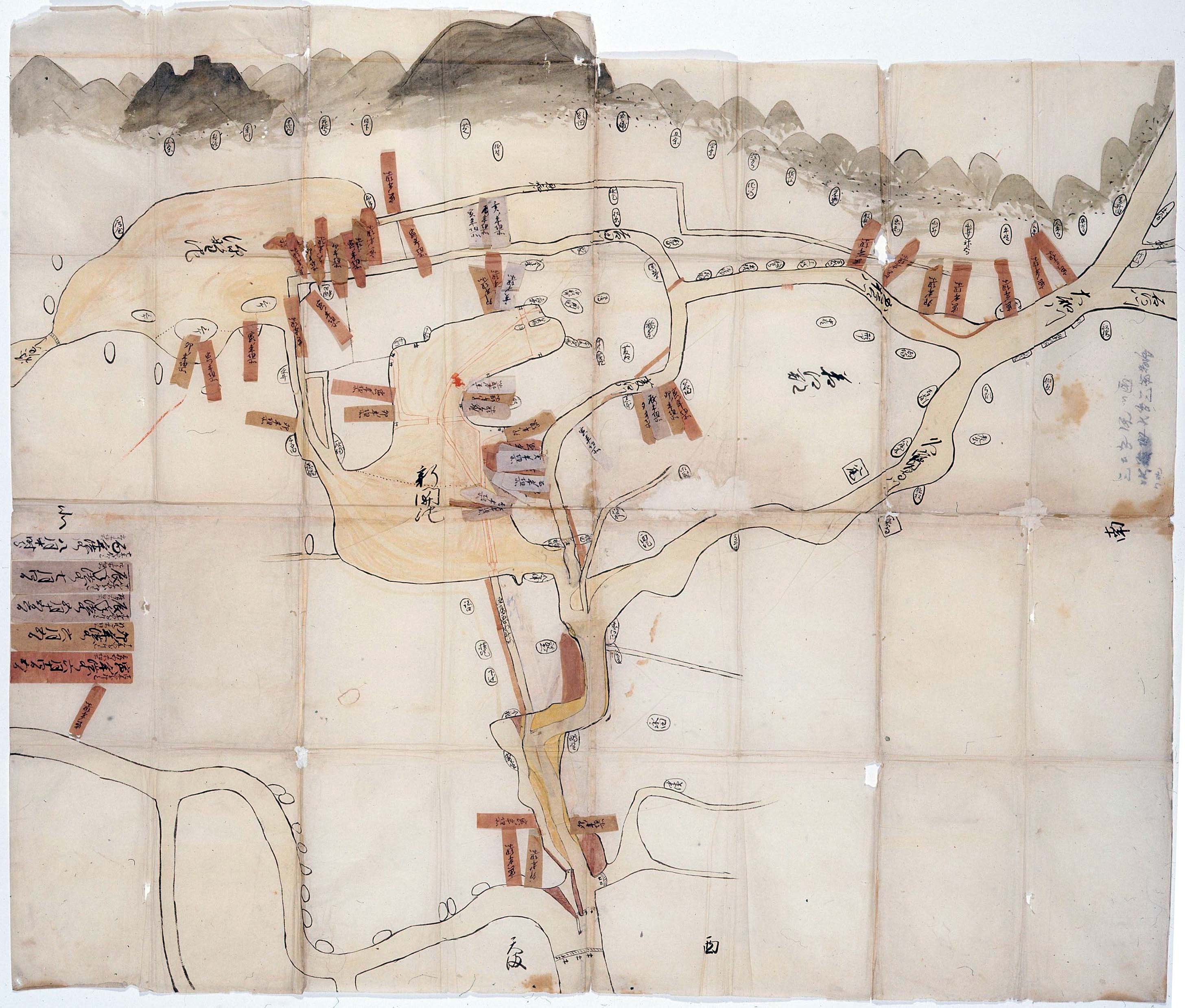

宝永元年(1704)の大和川付け替え後、旧大和川筋には新田が開かれました。旧川筋の中央には、現在の長瀬川・玉串川と呼ばれる用水路が残されました。両川は江戸時代には西井路、東井路と呼ばれていました。この用水路は、新田の水を確保するために残されたと考えている人が多いようですが、そうではありません。付け替え以前からあった村々の水田に必要な水を確保するための用水路なのです。各村に用水が行き渡るように、流域の75か村で築留樋組用水組合をつくって管理をしていました。同じように、平野川は青地樋から新大和川の水を引き、21か村で青地樋用水組合をつくって管理にあたっていました。

そもそも用水路は新田より低いところを流れているため、この水は新田では使えませんでした。また、旧大和川が天井川だったため、その川跡につくられた新田は周辺の土地よりもかなり高く、川床だったので砂地で水を溜めることもむずかしく、水田には向いていませんでした。この土質と用水という二つの理由から、新田の大半は畑となっていました。付け替え地点のすぐ北につくられた市村新田では、水田はなく、すべて畑となっていました。しかも砂地で用水が不便であることから生産力が乏しく、大半が年貢の比率の低い「下畑」や「下々畑」となっていました。

畑では綿や菜種が栽培され、用水は井戸を利用していました。川跡なので、その地下を流れる伏流水が豊富で、井戸から水を得ることはできました。そこでみられたのが「はねつるべ」と呼ばれる井戸です。長い竿の一方につるべをかけ、もう一方に錘として石を取り付けます。つるべを引きながら井戸の中に沈め、つるべに水が入ると石の重みを利用して、つるべの水をくみ上げる仕組みです。こうすれば、あまり力を入れなくても水をくみ上げることができました。河内平野に広くみられた井戸でした。

新田だけでなく、河内で生産された綿は繊維が強く、この綿糸で織られた河内木綿は丈夫だったので高値で取引されました。河内木綿は、河内の経済的発展に大きな役割を果たしました。

(文責:安村俊史)

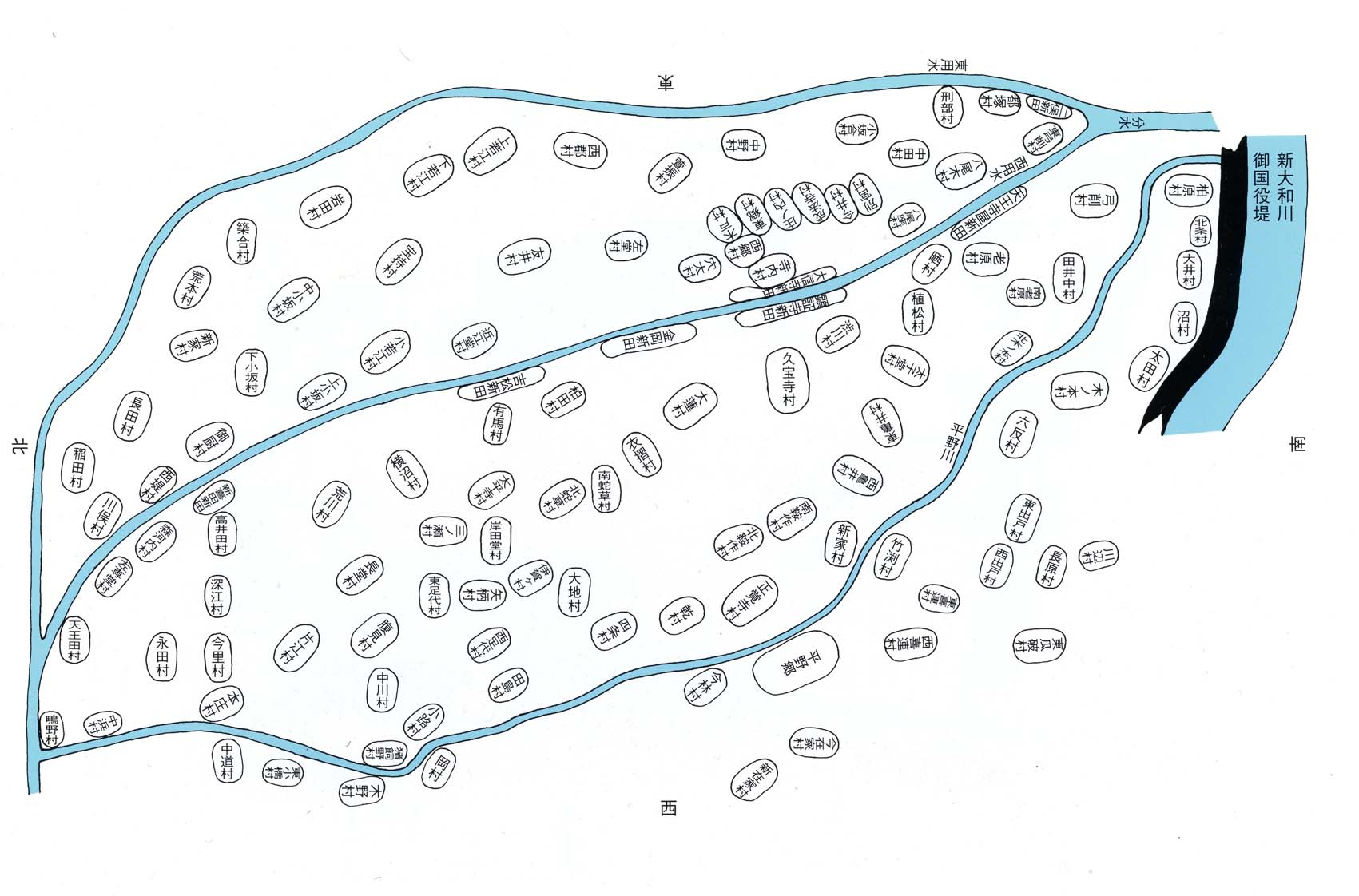

図:「築留・青地樋用水組合村々絵図」(小山家文書) -

渋河道と付け替え 奈良時代に平城宮から難波宮への行幸路として天皇が利用した道は、竜田道、渋河道でした。大和川に沿った竜田道で生駒山地を越えると、大...(2017年11月12日 文化財課)

渋河道と付け替え

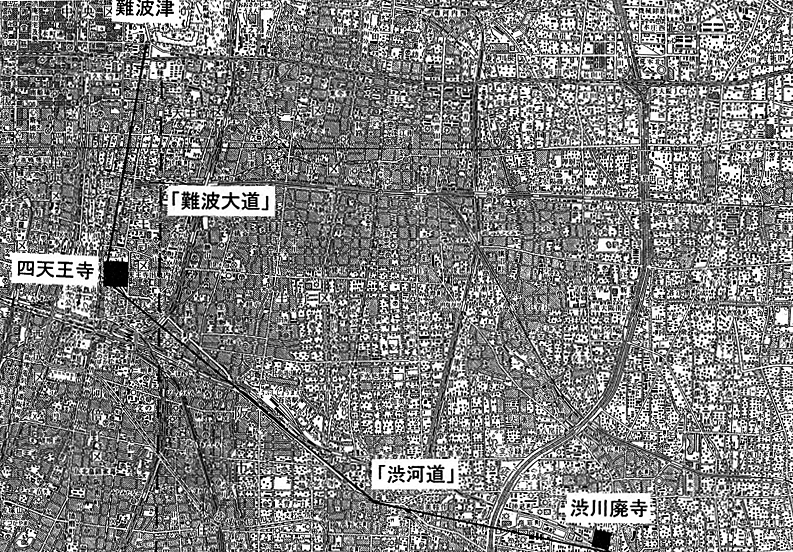

奈良時代に平城宮から難波宮への行幸路として天皇が利用した道は、竜田道、渋河道でした。大和川に沿った竜田道で生駒山地を越えると、大和川左岸堤防に沿った渋河道で四天王寺近くへ至り、そこから難波宮朱雀大路を北進して難波宮へ至ったと考えられます。

この道が整備されたのは、推古21年(613)のことと考えられます。『日本書紀』推古21年の条にみえる「難波より京に至る大道を置く」という記事に対応すると考えています。詳細は省略しますが、その渋河道の痕跡が、平野から北西へとまっすぐにのびる現在の国道25号と考えられます。この直線道は、明治の陸軍陸地測量部の地図にも明確な直線道として示されており、古代の直線斜向道と考えられます。ところが、平野から北西にのびる道路は、杭全付近で途切れ、そこから北西へは屈曲した道が続いています。ちなみに、この直線をまっすぐ北西へのばすと、四天王寺の南西角に至ります。おそらく、7世紀には平野から四天王寺まで直線道がのびていたのでしょう。

この直線道が途切れるところから清麻呂の大和川付け替え痕跡をたどることができるのです。これは偶然の一致ではありません。清麻呂の付け替え工事によって、直線道としての渋河道は破壊されてしまったのです。直線道は清麻呂の付け替え工事によって寸断され、痕跡を留めなくなってしまったと考えられます。

もう一つ、平野から渋川への直線道もその痕跡を留めていません。これは、7世紀には平野川の流量が少なかったために渋川へと直線道を設定できましたが、8世紀になって平野川が大和川の本流となったことによって、この間の道は、平野川の左岸、のちの奈良街道に相当する部分へと移されたのでしょう。

直線道として設定された渋河道は、大和川の流れの変化と、清麻呂の付け替え工事によって、ルートの変更を余儀なくされたのでしょう。これも歴史です。

(文責:安村俊史)

図8:7世紀の渋河道推定ルート

写真8-a:付け替え痕跡と考えられる庚申堂南の道。

写真8-b:庚申堂の東側の道。掘り下げ地から北を見る。

写真8-c:掘り下げ地から南を見る。正面はあべのハルカス -

付け替えの痕跡をたどる それでは、清麻呂の付け替え痕跡を実際にたどってみましょう。 スタートはJR東部市場前駅です。平野からここまで北西へ...(2017年10月30日 文化財課)

付け替えの痕跡をたどる

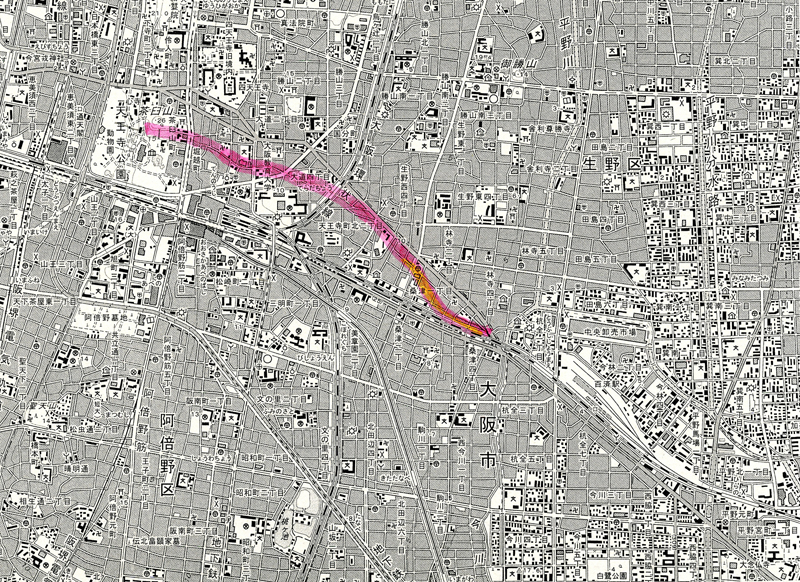

それでは、清麻呂の付け替え痕跡を実際にたどってみましょう。

スタートはJR東部市場前駅です。平野からここまで北西へとまっすぐにのびてきた国道25号は、東部市場前で二俣に分かれています。どうやら、このあたりが掘削開始地点のようです。ここから西北西へと歩きます。しばらくはJR大和路線に沿ってやや低い地形がみられます。そこから緩やかに北へ湾曲しながら国道25号に重なるようにJR寺田町駅へと至ります。途中で痕跡が途絶えているところもありますが、おおむね南北よりも1~2mほど低い窪地が続いています。

寺田町駅付近からは明瞭な痕跡が残っています。駅前から北西へ、大阪教育大学天王寺キャンパスの北側、大阪市立天王寺中学校や四天王寺庚申堂の南側の道路が、その跡です。幅10~20mぐらいで、南北方向へはかなりの登り坂です。南北との高低差は次第に高くなり、谷町筋の東では4~5m程度の高低差となります。南には長い上り階段が続き、その正面にはあべのハルカスが見えます。まさか清麻呂もこんな光景になるとは思っていなかったでしょう。

谷町筋は高低差解消のために相当な盛土が行われたようで、現状ではそれほど高低差はみられません。谷町筋を渡ると、茶臼山の河底池は目の前です。池の深さはわかりませんが、上町台地は谷町筋付近の標高がもっとも高いため、このあたりの掘り下げがもっとも大きかったのは間違いありません。おそらく、5~6mは掘り下げられたのでしょうが、実際に平野川の水をこのルートに流すためには、10m以上の掘り下げが必要となります。

河底池の西は大きく落ち込む海食崖です。現在も10m以上の高低差があります。奈良時代には、この下まで海が迫っていたのです。

このように、清麻呂の付け替え痕跡は今も明瞭に残っています。23万人を動員しても、堅い上町台地を掘り下げることはできませんでした。清麻呂の見込みが甘かったと言わざるを得ないでしょう。

(文責:安村俊史)

図7:付け替えの痕跡をたどる

写真7-a:このあたりから付け替え工事が始まった。

写真7-b:JR大和路線に沿う付け替え痕跡。

写真7-c:掘り下げ地から南を見る。正面は大阪教育大学天王寺キャンパス。 -

もし付け替え工事がなかったら 歴史に「もし」はないと言われます。それはそのとおりなのですが、「もし、大和川の付け替えがなかったら、大和川はその後ど...(2017年10月30日 文化財課)

もし付け替え工事がなかったら

歴史に「もし」はないと言われます。それはそのとおりなのですが、「もし、大和川の付け替えがなかったら、大和川はその後どうなっていたのだろう」と考えてみることも必要でしょう。

大和川は、昔から長瀬川筋が本流でした。長瀬川を中心に、やや西や東へ流路を変えながら流れていました。ところが、奈良時代になると平野川筋が本流になったようです。八尾市域の発掘調査で、7世紀代に幅の広い川であった現在の長瀬川周辺の川が埋まり、八尾市渋川付近で長瀬川から分流した平野川筋で規模の大きい川跡がみつかっています。長瀬川周辺に土砂が堆積して土地が高くなり、やや低いままであった平野川筋の流れが大きくなったのでしょう。それ以降、平野川筋の洪水が多くなり、その結果、和気清麻呂が上町台地を貫いて、平野川の水を直接海へ流す工事に着手することになったのです。

ところが、平安時代以降は再び長瀬川筋が本流に戻ったようです。そして、江戸時代になると、こんどは玉櫛川筋が本流となりました。玉櫛川筋は生駒山地の山麓に近いため土地がやや高く、それまでは流量が少なかったようですが、長瀬川筋の川底が高くなったために玉櫛川筋の流量が増えたのです。これが、17世紀代の玉櫛川筋の洪水の頻発につながっています。二俣の玉櫛川に分流する地には、法善寺前の二重堤と呼ばれる堤が川の中に築かれていました。ところが、延宝2年(1674)の洪水でその二重堤がつぶれ、玉櫛川に流れ込む水量が多くなったのです。しかし、二重堤が築かれていたことから考えると、ある時期に玉櫛川の流量が増え、それを防ぐために築かれたのが二重堤だったと考えられます。ということは、二重堤が築かれる前から玉櫛川筋の流量が多くなっていたということです。

そして、もし付け替え工事が行われていなければ、玉櫛川筋で洪水を繰り返し、深野池や新開池も大半が埋まってしまい、本流はまたもや長瀬川筋に戻っていたことでしょう。もしかすると、長瀬川と玉櫛川のあいだを流れる楠根川が大和川の本流になっていたかもしれません。そして、こんどはその周辺で洪水が繰り返されることになっていたことでしょう。

(文責:安村俊史)

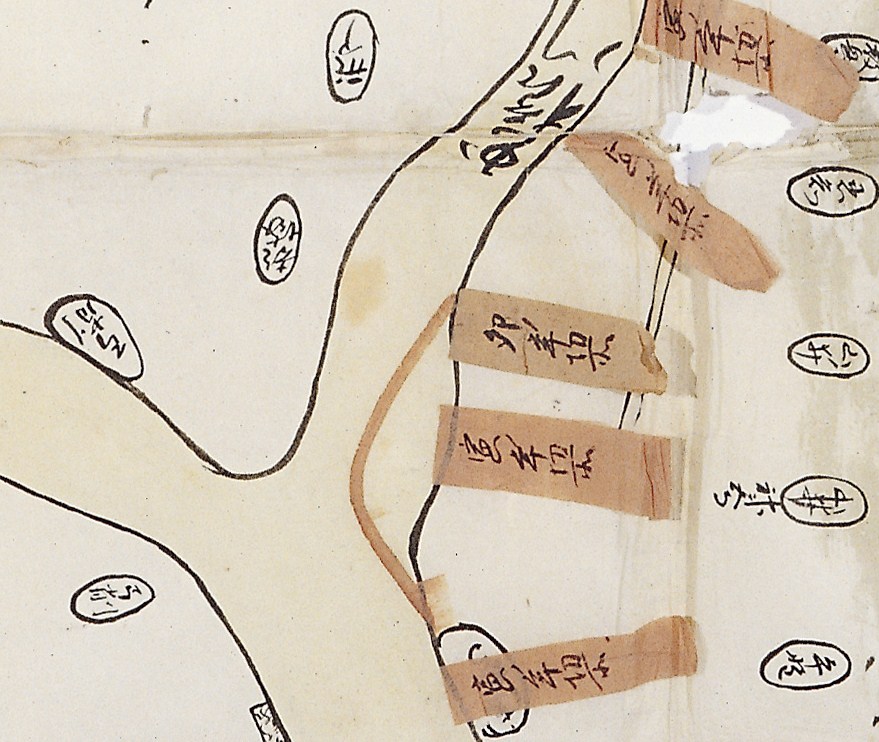

図:「堤切所之覚附箋図」の法善寺前二重堤の部分、貞享4年(16897)(中家文書) -

付け替えの痕跡 和気清麻呂の大和川付け替え工事の痕跡は、今も残っているのでしょうか。 以前から、天王寺の茶臼山の南側にある河底池(こそこい...(2017年10月25日 文化財課)

付け替えの痕跡

和気清麻呂の大和川付け替え工事の痕跡は、今も残っているのでしょうか。

以前から、天王寺の茶臼山の南側にある河底池(こそこいけ)が、その痕跡ではないかと指摘されていました。ここから東のJR寺田町駅付近にかけて不自然な窪地が続き、河堀町(かわほりちょう)や河堀口(こぼれぐち)という地名も残っています。これこそが清麻呂の付け替え工事の痕跡だと指摘されていました。一方で、茶臼山は古墳であり、河底池はその堀であるという考えもありました。茶臼山は、近年の調査によって近世に大規模な盛土が行われていることが確認され、古墳の可能性は低くなりましたが、否定されるものでもありません。おそらく、清麻呂が河底池の部分を掘った土を積み上げていた高台を利用して、近世に家康らが陣を敷く際に大規模な盛土を施したものではないでしょうか。やはり、河底池から寺田町駅への不自然な窪地を人工のものとして、清麻呂の工事の痕跡とみていいのでしょう。

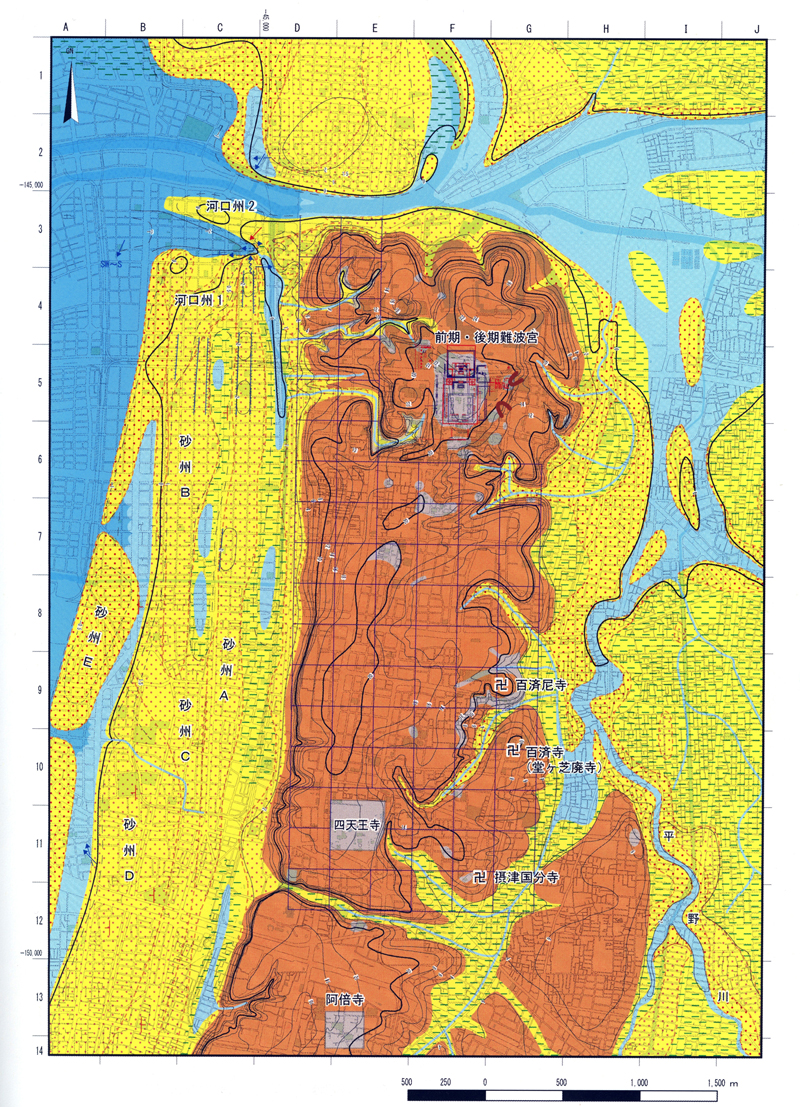

近年、大阪文化財研究所と大阪歴史博物館の共同調査によって、上町台地の古地形が明らかにされました。それによると、四天王寺の南に河底池から東南東へと上町台地を横断する人工地形が確認できます。この窪地は、推定摂津国分寺の南で北東へのびる谷につながっていたと考えられ、もともと若干の谷状地形を利用したものでしょう。

大阪文化財研究所では、この摂津国分寺付近から北東へ延びる谷を清麻呂の付け替え工事の痕跡とみているようですが、北流する平野川から南西へ水を引き込むことは考えがたいので、これはありえないでしょう。おそらく、摂津国分寺の南から南東へのびる細い窪地が清麻呂の付け替え痕跡でしょう。

川内眷三氏が、さまざまな古地図を使って清麻呂の付け替え痕跡を探索しています。その結果は、ほぼ正しいと思われます。それによると、JR東部市場前駅付近から北西へと掘り下げが進められたと考えられます。

【参考文献】

大阪文化財研究所・大阪歴史博物館『大阪上町台地の総合的研究』2014年

川内眷三「和気清麻呂の河内川導水開削経路の復原とその検証」『四天王寺大学紀要』第52号 2011年(文責:安村俊史)

写真6:古代の上町台地地形(『大阪上町台地の総合的研究』より) -

幕府の土砂留対策 幕府も大和川の洪水対策を行っていなかったわけではありません。堤防の補修工事などを行うとともに、大和川の付け替えが必要かどうか、万...(2017年10月25日 文化財課)

幕府の土砂留対策

幕府も大和川の洪水対策を行っていなかったわけではありません。堤防の補修工事などを行うとともに、大和川の付け替えが必要かどうか、万治3年(1660)、寛文5年(1665)、寛文11年(1671)、延宝4年(1676)、天和3年(1683)と5回の付け替え検分を実施していましたが、付け替え反対運動などもあり、そのたびに付け替えは見送られていました。そして、元禄16年(1703)の6回目の検分で、ようやく付け替え工事の実施が決定されました。

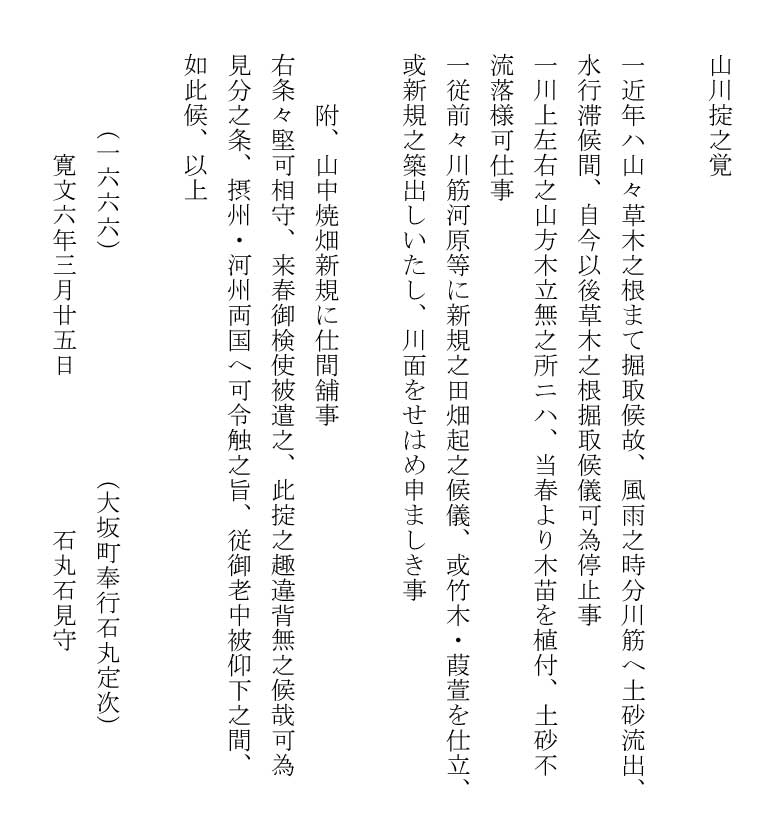

また、幕府は山が荒れるのを防ぐために、山の樹木保全のためのお触れや、それを監視するための土砂留役人(奉行)を命じて、山の見廻りなどを行わせています。初めての検分が行われた万治3年(1660)に、大和など三箇国に山の木を根から掘り起こすことを禁止し、苗木を植えることを命じた触れをだしています。

寛文6年(1666)には、同様な内容の「山川之掟」が出され、取り締りを厳しくしています。また、貞享元年(1684)には「山川掟」の徹底を命じ、土砂留役人の任命を行っています。土砂留役人は諸藩の役人などが命じられ、各地の山を見廻って、荒れているところがあれば適切な指導を行うことになっていました。

土砂留役人は、年に1~2回、割り当てられた村々を巡回しています。しかし、実際に山に入って確認、指導することは少なく、各村の状況を聞くだけだったようです。村では穏便に済ませたいので、役人を食事などでもてなし、次の村へ無事に送り届けることに専念したようです。そのために多額の経費が必要だったようですが、植樹をすることに比べれば安価に済んだのでしょう。

洪水の被害を受けるのは川沿いの村々で、山沿いの村々に洪水が及ぶことはありません。その洪水被害軽減のため、山沿いの村々に木を植えることを命じても、あまり効果がなかったことはやむを得なかったのではないでしょうか。

(文責:安村俊史)

文:「山川之掟」寛文6年(1666) -

宇佐八幡宮神託事件と清麻呂 奈良時代の中ごろ、称徳天皇は寵愛した道鏡とともに国を治めていました。ところが、神護景雲3年(769)に思いもよらないお...(2017年10月17日 文化財課)

宇佐八幡宮神託事件と清麻呂

奈良時代の中ごろ、称徳天皇は寵愛した道鏡とともに国を治めていました。ところが、神護景雲3年(769)に思いもよらないお告げが豊前(大分県)の宇佐八幡宮からもたらされました。それは、「道鏡を天皇にすれば、天下は太平になる。」というものでした。このお告げに対して、称徳天皇は「八幡の神の使者が、広虫を宇佐八幡宮に派遣するようにという夢を見た」といいます。広虫は清麻呂の姉で、称徳天皇の傍に仕えていました。しかし、広虫はからだが弱いので、弟の清麻呂を代わりに宇佐八幡宮に派遣することになったのです。清麻呂に対して、道鏡はいい答えをもたらせば、高い位を与えると約束したということです。

宇佐八幡宮に参った清麻呂が、真実の神のお告げを聞きたいと祈ったところ、高さ3丈(9m)ほどの光り輝く神が現れ、「天皇は必ず皇族を立てるべき、道鏡の願いを許してはならない」というお告げを清麻呂に与えました。都に帰って神のお告げを報告したところ、称徳天皇と道鏡の怒りをかい、清麻呂は大隅(鹿児島県)に配流されることになったのです。

この事件には謎が多く、未だに真相は解明されていません。神託を仕組んだのは称徳天皇なのか道鏡なのか、あるいは二人なのか。宇佐八幡宮の神職団が仕組んだとも考えられ、神職団と道鏡が共に仕組んだという説もあります。さらに神託事件そのものが『続日本紀』編者のでっちあげだという説もあります。

また、称徳天皇の怒りの原因は、道鏡を皇位につけられなかったことにあるのではなく、臣下の清麻呂が皇位に言及したことや、道鏡を排除せよと言ったことにあるという考え方が最近の研究では強くなっています。そして、清麻呂に神託を否定するように指示したのは称徳天皇自身だったという説もあります。いずれにしても、最近では称徳天皇も道鏡を皇位につけるつもりはなかったとする考えが有力となっています。

清麻呂は大隅に下向する最中に道鏡の遣いの者に命を狙われましたが、雷がなって助かったという話もあります。後世、清麻呂は皇族以外の者が皇位につくことを防いだ人物として、高く評価されることになります。

(文責:安村俊史)

写真5:宇佐八幡宮 -

激しくなる洪水 江戸時代になって天井川化が進むとともに、洪水も多くなったようです。とりわけ、洪水は玉櫛川筋に集中していました。寛永15年(1638...(2017年10月17日 文化財課)

激しくなる洪水

江戸時代になって天井川化が進むとともに、洪水も多くなったようです。とりわけ、洪水は玉櫛川筋に集中していました。寛永15年(1638)の吉田川筋堤切れに始まり、貞享3年(1686)までの約50年間に、玉櫛川筋で8回の洪水記録があります。なかでも延宝2~4年(1674~1676)の洪水被害が大きく、延宝2年には35箇所、3年には19箇所、4年には10箇所で堤防が切れています。

このあいだに、久宝寺川筋では慶安3年(1650)に八尾木村(八尾市)、貞享3年(1686)に荒川村(東大阪市)で各1箇所の堤切れがあったのみで、玉櫛川筋と久宝寺川筋の洪水被害に大きな差があったことがわかります。これが、貞享4年(1687)以降に、久宝寺川筋の村々が大和川付け替え運動から離脱するようになった大きな原因だったのでしょう。

天和3年(1683)の幕府による大和川付け替え検分に同行した河村瑞賢は、意見を求められると、「淀川河口の水の流れをよくすれば、大和川の付け替えなど必要ない」と結論付け、天和4年(1684)から貞享3年(1686)にかけて、安治川の開削など淀川河口の改修工事を行いました。幕府は、この工事で大和川の洪水は減少すると考えていたようです。しかし、貞享3年にも洪水がおこっています。そのため、元禄11年(1698)から翌年にかけて瑞賢の二期工事が行われました。

しかし、二期工事のあと、元禄13・14年(1700・1701)にも河内では大規模な洪水がおこっていたようです。中甚兵衛の今米村(東大阪市)では、ほとんど米が収穫できないほどの被害がありました。この洪水が、大和川の付け替えを決定する一つの原因にもなったようです。このように、大和川の洪水被害は17世紀(江戸時代前期)になると、急に激しくなったようです。

(文責:安村俊史)

図:「堤切所之覚附箋図」貞享4年(1687)(中家文書)