文化・スポーツ

-

寺田家と柏原船 寺田家は「北条屋」の屋号をもち、志紀郡北条村(現在の藤井寺市北條町)から今町に移り住んだようですが、くわしいことはわかっていませ...(2018年4月24日 文化財課)

寺田家と柏原船

寺田家は「北条屋」の屋号をもち、志紀郡北条村(現在の藤井寺市北條町)から今町に移り住んだようですが、くわしいことはわかっていません。寺田家の初代七郎兵衛の没年が寛文8年(1668)であることがわかっているので、17世紀中ごろではないかと考えられています。その後明治に至るまで、寺田家の当主は代々七郎兵衛を名乗っています。柏原船の営業に大坂組が参加したのが寛永17年(1640)のことで、このときには寺田家の名が見えないことから、その直後に今町に移ってきたようです。しかし、当初は柏原船の営業には参加していませんでした。

宝永元年(1704)の大和川付け替え後に、柏原村の東にある川跡には市村新田が開かれました。新田の開発には七つの組に分かれた23人が共同で参加し、今町からも「四人組」として吉田与治兵衛、高島平右衛門、三田七左衛門と寺田七郎兵衛が名を連ねています。寺田家は市村新田の経営に深く関わり、有力地主らとともに輪番制で市村新田の庄屋を努めていました。そしてのちには、寺田家のみが庄屋を務めることになりました。明治になると、堺県から市村新田の戸長にも任命されています。

また、三田家とともに柏原船の営業にも中心となって参加し、肥料商を営んで手広く商売を行っていました。寺田家が最初に柏原船の船持ちになったのは、享保元年(1716)のことでした。このとき2艘の船持ちとなり、その後寛政元年には9艘、そして弘化元年(1844)以降明治まで14艘を所有していました。三田家の船数は、寛永17年(1640)に2艘、寛政元年(1789)に16艘、文政4年(1821)から10年まで21艘で、文政11年(1828)から明治まで寺田家と同数の14艘でした。柏原船の総数は70艘なので、幕末には三田家と寺田家で40%の船を所有していたことになります。もっとも、このころには船は半分程度しか運航していませんでした。

寺田家には、市村新田や柏原船に関する史料が多数残されており、当館でも調査を行っているところです。寺田家住宅も現在お住まいのため、普段は公開されておりません。今回の企画展に合わせて、平成30年4月22日(日)の10時から12時まで、三田家住宅とともに公開しますので、ぜひこの機会にご見学ください。

(文責:安村俊史)

写真:寺田家住宅(登録文化財)

写真:「柏原舩舟数水帳」・元禄9年(1696)【寺田家文書】 -

建築から250年を迎えた三田家住宅 寛永17年(1640)に今町に移り住んだ三田家は、明和3年(1766)から5年にかけて建物の普請を行いました。...(2018年4月16日 文化財課)

建築から250年を迎えた三田家住宅

寛永17年(1640)に今町に移り住んだ三田家は、明和3年(1766)から5年にかけて建物の普請を行いました。これが現存する三田家住宅です。明和5年(1768)の竣工から今年(平成30年・2018)で250年となります。平成29年度春季企画展「今町」は、これを契機として開催することにした企画展です。三田家住宅は、昭和44年(1969)に国の重要文化財に指定されています。

奈良街道に面して東に表をおいた平入りの主屋は、間口1間半の広いミセ土間があります。土間には、積み上げられた商品で壁が傷むことを避けるために、壁に埋め込むように「荷ずり棒」が立てられています。土間の右手にミセがあり、ミセ奥との間は板戸障子で区切られています。その奥には、カンジョウの間、仏間が続きます。ミセの反対側は、納屋蔵となり、商品などを置いたようです。奥ニワは中と奥に分かれ、カンジョウの間に面する中土間には人足、下働きの休憩場があり、奥ニワには焚口を六つももった大カマドがありました。主屋の土間上には美しい柱の架構がみられます。梁行5間半、中央の1間半に牛梁を2本通し、この上に2本の梁を入れています。

当時は、町屋の建物に対する規制が厳しく、しかも大和の中井大工守の許可がなければ建築できませんでした。その許可を得たうえで三田家住宅は建てられているのですが、許可を得た当初の建築計画にはなかった座敷が設けられています。これも主屋と同時につくられたと考えられ、普請願には書き上げず、着工後に無届けで増築されたものと考えられます。少しでも大きな建物を建築するために、危険を犯しているようです。

これらの経緯を示す「普請願」や「跡普請目録」、大工の出面表などが残っており、これら5点の古文書も重要文化財の附けたりとして指定されています。

三田家住宅は現在もお住まいのため、普段は公開されておりません。年に数回公開される日がありますので、その際にご見学ください。今回の企画展に合わせて、平成30年4月22日(日)の10時から12時まで、寺田家住宅とともに公開します。ぜひ、この機会にご見学ください。

(文責:安村俊史)

写真:三田家住宅(重要文化財) -

浄久と『河内鑑名所記』 三田浄久(1608~88)は、名著『河内鑑名所記(かわちかがみめいしょき)』の著者でもあります。17世紀後半になると、各地...(2018年4月11日 文化財課)

浄久と『河内鑑名所記』

三田浄久(1608~88)は、名著『河内鑑名所記(かわちかがみめいしょき)』の著者でもあります。17世紀後半になると、各地で地域の名所旧跡などを紹介する書物が刊行されています。観光ガイドブックのようなものです。ガイドブックは、現在と同じように人々の需要があってはじめて必要とされるものです。このころになると、人々の往来が活発になり、名所旧跡を訪ねる人が増えていたということでしょう。浄久も河内のガイドブックをつくろうと考えたようです。

延宝7年(1679)、浄久が72歳のときに『河内鑑名所記』は刊行されています。それに先立って、浄久は知友から河内の名所旧跡にちなんだ俳句や短歌を募集しています。名所旧跡の選定とともに、趣味の俳諧を取り入れたガイドブックにしようと考えたのです。この募集に応じた人は260人で、そのなかで河内の人が117人ありました。短歌(狂歌)245首、俳句952句が集まり、浄久の交遊の広さを示すだけでなく、河内の文化の高さを示しているといえるでしょう。

浄久は河内一円の実地踏査を行ったうえで、河内国の16郡の神社仏閣、名所旧跡を選定し、短い解説とともに、多数の俳句・短歌を並べています。それだけでなく、71点の挿絵も描かれています。三田家には浄久自筆の稿本が残されており、それをみると、挿絵も浄久が描いた下絵をもとに画工が仕上げたことがわかります。しかしながら、画工がだれなのかは不明です。

『河内鑑名所記』は6巻から成りますが、1巻と6巻は二分冊になっているため、計8冊になります。序文は北村季吟によるもので、延宝7年(1679)7月吉日に、洛陽書林章蔵堂から出版されています。同様な書では、享和元年(1801)に秋里籬島によって刊行された『河内名所図会』が有名です。この『河内名所図会』にも『河内鑑名所記』からの引用が多くみられます。『河内鑑名所記』は、浄久渾身の一作といっていいでしょう。

(文責:安村俊史)

写真:船だまり跡横の了意川 -

三田浄久の活躍 三田家の初代三田浄久(1608~88)が、武家であった水野家の血を引くことは、「2.三田家は武家だった」で述べたところですが、浄久...(2018年4月8日 文化財課)

三田浄久の活躍

三田家の初代三田浄久(1608~88)が、武家であった水野家の血を引くことは、「2.三田家は武家だった」で述べたところですが、浄久は大坂組の一人として、寛永17年(1640)から柏原船の営業に参加しました。浄久33歳のことです。2艘の船の船持ちとして、柏原船で運ぶ肥料などの商いに従事していましたが、商人としてだけではなく、文化人としてもよく知られていました。

浄久は俳人・松永貞徳の門下で、俳句だけでなく狂歌も好みました。浄久の交遊は広く、同門の北村季吟、安原貞室や談林派の西山宗因、井原西鶴らとも深く交わりました。また、地元の人々にも俳諧を広め、「河内俳壇」と呼ばれるほどになりました。

浄久は「大文字屋」の屋号で手広く商売を行い、「七左衛門」と名乗りました。そして、次男の久次に「七左衛門」を譲って隠居してからは、「庄左衛門」を名乗るようになりました。庄左衛門は、大坂夏の陣で討ち死にした浄久の父と同じ名です。大坂の陣後には豊臣方の残党の取締りが厳しかったのですが、このころには庄左衛門を名乗ってもとがめられることはなかったのでしょうか。隠居して以降、浄久はますます文化人として活躍し、やがて『河内鑑名所記』を著すことになります。

元禄元年(1688)11月27日、浄久は81歳で亡くなり、大坂天満の妙福寺に葬られました。妙福寺を開いた日容上人は、水野庄左衛門・庄兵衛の弟で、浄久にとっては叔父にあたる人でした。大坂夏の陣後に幕府からの追及を避けるため、庄左衛門が所有していた水野家の文書類は、この妙福寺に預けられていたようですが、同寺の火災によって、すべて焼失してしまったということです。そのため、庄兵衛の手元にあったわずかな文書のみが現在に伝わることになりました。

『西鶴名残之友』には、浄久のことを「河州柏原の里に浄久と名乗て無類の俳諧好、老のたのしみ是ひとつと極めて」と書かれています。浄久は書物の収集も盛んで、大坂の本屋がたびたび浄久のもとに本を売りに来ていたという記録があります。また、蔵書目録から膨大な書物を所蔵していたこともわかっています。本屋にとっては、大きな得意先だったようです。しかし、後にこれらの書物の大半が処分され、あまり現存していません。

(文責:安村俊史)

写真:柏原船船だまり跡 -

柏原船の運航と今町の成立 代官末吉孫左衛門長方(~1639)の尽力によって、寛永13年(1636)から平野川での船の運航が幕府に認められました。江...(2018年4月5日 文化財課)

柏原船の運航と今町の成立

代官末吉孫左衛門長方(~1639)の尽力によって、寛永13年(1636)から平野川での船の運航が幕府に認められました。江戸時代には、幕府の許可がなければ、勝手に船を運航することはできなかったのです。平野川は旧大和川の支流のひとつで、柏原付近では了意川と呼ばれています。久宝寺村の了意が船を通すために整備したので了意川と呼ばれるようになったということですが、くわしいことはわかっていません。平野川を運航するこの船は、「柏原船」と呼ばれました。

柏原船は、柏原村だけでなく近隣の村々の有力者が集まって出資し、営業が始められました。営業に参加する人々は、「新町(現在の古町)」の西に新しい町を開き、ここに店を構えました。現在の柏原警察署の北側付近です。南北に道を通し、その両側に町屋が並びました。新しくできた「新町」に対して、もとの新町は「古新町」と呼ばれるようになりました。

末吉孫左衛門長方のあとを継いで代官となった長明(1609~1653)は、柏原村の復興を急ぐため、大坂の商人を柏原船の営業に参加させることにしました。寛永17年(1640)のことです。これに応じた14人の大坂商人は、先に開かれた「新町」の北に「坂井町」と呼ばれる町を開きました。坂井町はJR柏原駅から西へのびる大正通りの南にあたります。新町の南北道を北へのばし、やはりその両側に町屋が並びました。

ところが、坂井町での営業がようやく軌道に乗りはじめた正保3年(1646)に、洪水で破損した堤防の復旧工事が終わり、奈良街道も整備されたため、新町と坂井町は街道沿いに移転することになりました。これが現在まで続く「今町」です。今町は奈良街道沿いにあり、すぐ西側に柏原船が通る了意川があるため、商売をするには最適の地でした。ここに、今町の歴史が始まります。

(文責:安村俊史)

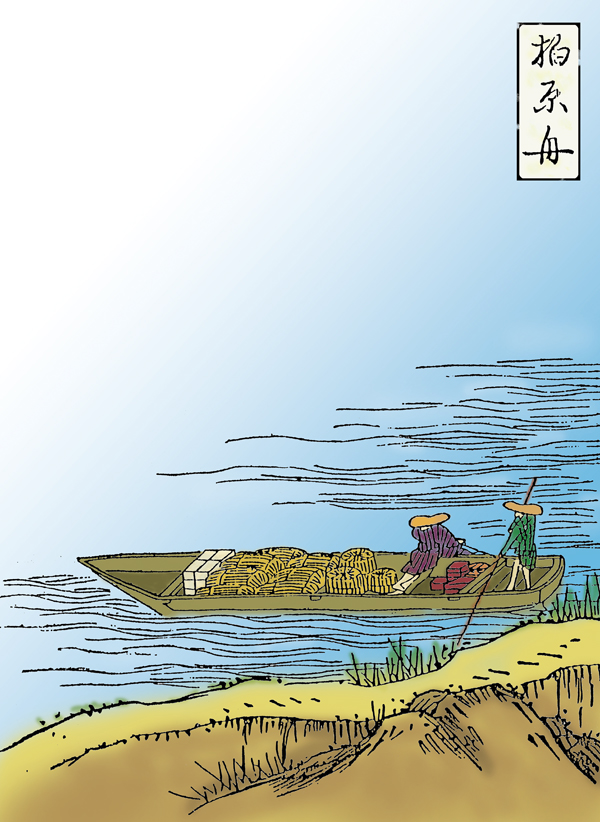

図:柏原船(『和漢船用集』の柏原船に着色) -

柏原村の洪水 ここでは、今町が成立することになった地元の事情を見ておきたいと思います。「河州志紀郡柏原村荒地開新町取立大坂より船致上下候様子書」(...(2018年4月1日 文化財課)

柏原村の洪水

ここでは、今町が成立することになった地元の事情を見ておきたいと思います。「河州志紀郡柏原村荒地開新町取立大坂より船致上下候様子書」(通称「柏原船由緒書」、貞享5年・1688、三田家文書)によると、元和6年(1620)に大和川の左岸堤防が切れて、柏原村に大きな被害をもたらしたということです。災害からの復興は、いつの時代にも大きな出費を伴うものです。その復興のために、志紀郡の代官であった平野の末吉孫左衛門長方(~1639)は、平野川に船を通すことを考えました。平野川は、柏原村から平野を通り大坂へと流れる旧大和川の流れの一つです。船で荷物を運んで、その利益で村を復興させようとしたのです。しかし、幕府の許可がおりず、復興も十分に進まないまま、寛永10年(1633)に再び大和川の水が柏原村を襲いました。このときには、左岸堤防が300間(540m)にわたって切れ、柏原村だけで35人が死亡、45軒の家が流されたという記録が残っています。そこで、孫左衛門は再び幕府に船の営業を求め、ようやく許可がおりることになりました。

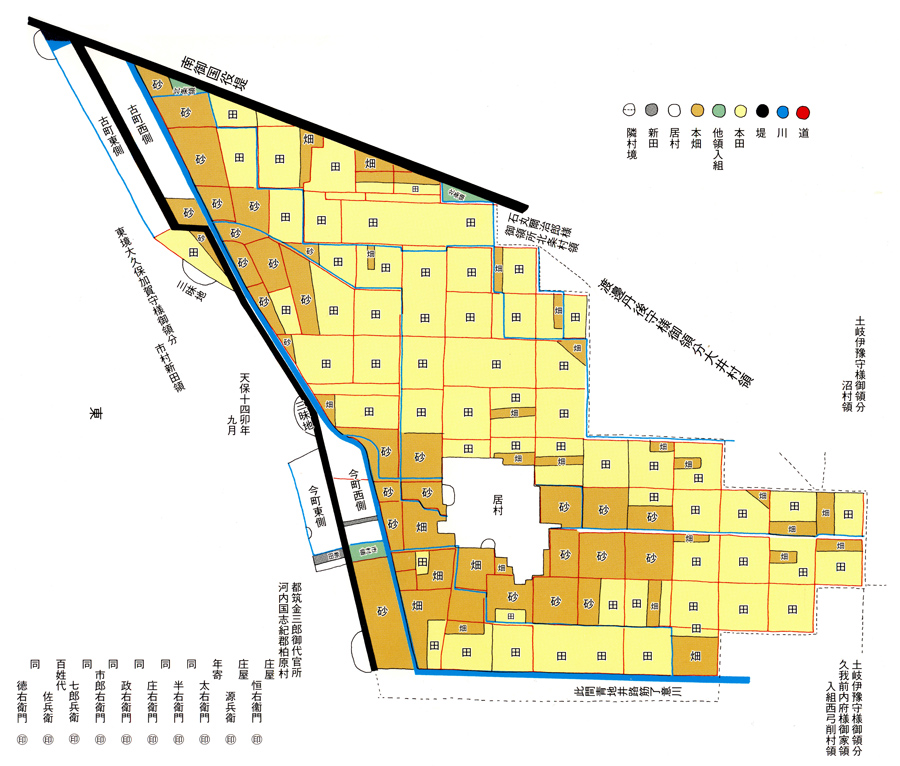

そのころの柏原村は、現在の柏原市と八尾市の市境付近、柏原市本郷3丁目の国道25号線本郷橋の西側一帯にありましたが、大きな被害を受けたため、400mほど南西の現在の本郷2丁目の地に移転することになりました。もと村のあった地には「古屋敷」の小字名が残り、洪水の砂が堆積したままで、江戸時代を通じて水田はつくれなかったようです。この地における発掘調査で、その洪水の跡を確認しています。

一方、大和川左岸堤防に沿っては、古くから奈良街道が通じており、このころには街道沿いに商人が集住し、新町と呼ばれていました。現在の古町です。このあたりは、洪水被害はそれほどひどくなかったようです。

(文責:安村俊史)

図:柏原村耕地絵図トレース・天保14年(1843)【柏元家文書】 -

三田家は武家だった 三田家の初代・三田浄久は、柏原船の営業に参加するために寛永17年(1640)に大坂伏見の呉服町から柏原村に移り住むことになりま...(2018年3月28日 文化財課)

三田家は武家だった

三田家の初代・三田浄久は、柏原船の営業に参加するために寛永17年(1640)に大坂伏見の呉服町から柏原村に移り住むことになりました。三田浄久は、「さんだきよひさ」と読み、一般には「じょうきゅう」と呼ばれています。その浄久の父は水野庄左衛門といい、武士でした。庄左衛門の父は水野如雲といい、福島正則に仕えていました。それ以前の水野家の由緒は残念ながらわかっておらず、話は水野如雲から始めることになります。

如雲は広島城主であった福島正則に仕えていました。正則から如雲に宛てた文書が残っており、その書き方から、正則が如雲に対して相当な敬意を払っていたことがわかります。どうやら客分のような扱いを受けていたようです。もしかすると、水野家は尾張あたりで織田信長と関わるような家筋だったのかもしれません。

如雲の長男が庄左衛門で、三男に庄兵衛という人物がいました。大坂夏の陣の際、庄左衛門は豊臣方として大坂城へ、庄兵衛は徳川方として正則のもとに残ることになりました。その結果、庄左衛門は大坂城で戦死、その子浄久は家臣に助けられて母方の実家があった堺へ逃れ、母方の三田姓を名乗ることになりました。浄久8歳のことです。その後、浄久は大文字屋七左衛門の名で大坂に出て商売に成功し、柏原船の営業に参加することになりました。

一方、庄兵衛は福島正則が元和5年(1619)に城普請などが原因で改易されたのちに、紀伊徳川家に仕えることになりました。しかし、嗣子がなく、万治2年(1659)に水野家は断絶することになりました。そのため、庄兵衛のもとに残されていた古文書が浄久に届けられ、その一部が現在まで保管されてきたことから、以上のような三田家の歴史がわかるのです。これらの史料は、三田家の出自や由来を明らかにする「水野家文書」として、平成27年(2015)に柏原市有形文化財に指定されました。

(文責:安村俊史)

写真:三田家所蔵水野家文書 -

今町と三田家・寺田家 江戸時代の宝永元年(1704)に、大和川は柏原から西へと付け替えられました。それまでの大和川は、柏原から北北西へと流れ、その...(2018年3月25日 文化財課)

今町と三田家・寺田家

江戸時代の宝永元年(1704)に、大和川は柏原から西へと付け替えられました。それまでの大和川は、柏原から北北西へと流れ、その先の二俣で久宝寺川と玉櫛川に分かれていました。旧大和川の左岸に位置した柏原村は、明治まで河内国志紀郡柏原村でした。現在の柏原市本郷、大正、今町、古町に広がる大きな村で、文政11年(1828)の「柏原村明細帳」によると、村高は1172石余り、家数は257軒、人口は1,343人でした。

大和川の付け替えによって、志紀郡は南北に分断されることになりましたが、その後も、大和川の南にあたる北条村や船橋村との交流は盛んだったようです。柏原村の中心は現在の本郷で、ここに多数の家屋が集まっていました。本郷とは、村の中心という意味です。これに対して少し離れた小さな集落は枝郷と呼ばれました。柏原村の枝郷として今町と古町があり、今町と古町は奈良街道沿いに続く商人のまちでした。とりわけ、今町は平野川を往来した柏原船の運航に携わる村外の人々が移り住むことによって成立したまちで、柏原村の経済、文化を牽引し、その後の柏原村、そして現在の柏原市の発展に大きな役割を果たすことになりました。

江戸時代の奈良街道は、四天王寺付近から奈良へと続く重要な道で、古代の渋河道を継承する道でした。その後に整備された国道25号線とルートがほぼ重なっているため、江戸時代の景観が残っていないところが多いのですが、柏原市内では今町から古町にかけてと、国分本町付近には比較的良好な町並みが残っています。今町と古町の中間に位置するJR柏原駅前付近は駅前再開発ですっかり町並みが変わってしまいましたが、今町は今も旧奈良街道に沿った町屋が並ぶ景観が残っています。そして、その中心にあるのが三田家住宅と寺田家住宅です。三田家住宅は国の重要文化財に、寺田家住宅は国の登録文化財になっています。ここでは、江戸時代の三田家・寺田家の歴史を中心に、今町の発展について紹介してみたいと思います。

(文責:安村俊史)

写真:今町の町並み -

夾紵棺の今後 安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺の一部なのかどうか。まず、聖徳太子の夾紵棺の実物を確認することが必要となります。現在のところ、叡福寺には...(2018年3月20日 文化財課)

夾紵棺の今後

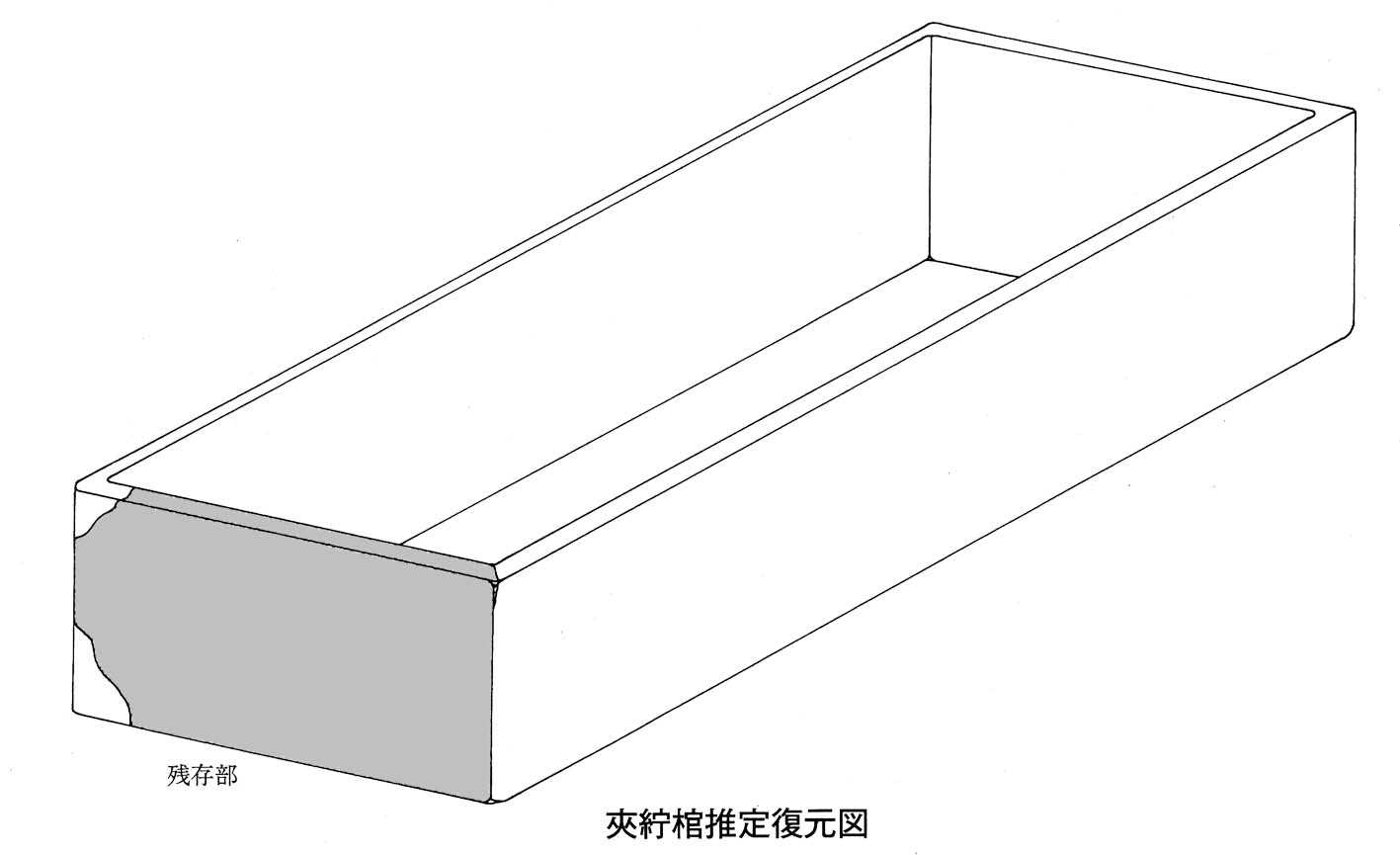

安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺の一部なのかどうか。まず、聖徳太子の夾紵棺の実物を確認することが必要となります。現在のところ、叡福寺には夾紵棺の破片さえ伝わっていないようです。明治12年に叡福寺北古墳で採集された夾紵棺は、そのまま石室の中にあるのでしょうか、それとも宮内庁が所蔵しているのでしょうか。これが確認できれば、明らかにできます。また、安福寺と叡福寺の関係についても究明していかなければなりません。史料に夾紵棺の授受について記したものがないかどうか、探索する必要があります。

次に、夾紵棺の年代です。猪熊兼勝氏は、安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺であるとしたうえで、これは7世紀後半に改葬された際に新しく造られたものだとされています。石室の年代が7世紀後半とされることとも整合すると考えておられます。

しかし、叡福寺北古墳の石室の年代は、7世紀前半ではないかと思います。河南町のシシヨツカ古墳は6世紀末の横口式石槨墳で、花崗岩の切石を使用しています。来目皇子墓と考えられる羽曳野市塚穴古墳が花崗岩切石による横穴式石室です。来目皇子は聖徳太子の実の弟で、新羅遠征の最中の603年に筑紫で亡くなっています。その兄の聖徳太子墓が7世紀前半に花崗岩切石による石室であったとすると、花崗岩の切石技術が継続的に採用されていたと理解できます。むしろ、来目皇子墓や聖徳太子墓の年代を7世紀後半に下げるほうが不自然でしょう。

そして、夾紵棺も7世紀前半と考えられないでしょうか。シシヨツカ古墳から漆塗籠棺が出土しており、このころに漆塗りの技術が日本に入っているのは間違いありません。もちろん、渡来人によってもたらされたのでしょう。その際に、最高の技術で聖徳太子の夾紵棺がつくられたと考えてはどうでしょう。そして、夾紵技術が伝わった当初につくられたのが聖徳太子の棺で、その後簡略されていくなかで、牽牛子塚や阿武山古墳の麻を使用した夾紵棺がつくられ、やがて高松塚古墳にみられるような漆塗木棺への簡略化を考えたほうがいいのではないでしょうか。

いずれにしても、研究課題は尽きません。まず、この夾紵棺を保存していくことが第一です。これからしばらくは、当館の特別収蔵庫で保管していくことになっています。まずは、この機会に実物を見ていただいて、あれこれと思いをめぐらせてみてください。

(文責:安村俊史)

図:夾紵棺推定復元図(柏原市立歴史資料館『群集墳から火葬墓へ』より) -

安福寺と叡福寺 安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺の一部である可能性があることを指摘しましたが、いくら近いとはいえ、安福寺と叡福寺とは直線距離で5kmも...(2018年3月12日 文化財課)

安福寺と叡福寺

安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺の一部である可能性があることを指摘しましたが、いくら近いとはいえ、安福寺と叡福寺とは直線距離で5kmも離れています。まして叡福寺北古墳は、聖徳太子の墓として叡福寺によって管理されていたはずです。その棺が安福寺に持ち込まれることがあったのでしょうか。次に、安福寺と叡福寺との関係について考えてみたいと思います。

叡福寺の南に西方院という寺院があります。叡福寺の塔頭の一つで、もとは西方尼院と称する尼寺でした。本尊の阿弥陀仏は聖徳太子の作と伝えられています。この寺院は、聖徳太子の乳母であった月益(つきます)、日益(ひます)、玉照姫(たまてるひめ)という三姫の創建とされます。この尼院を安福寺の珂憶が支援していたことが史料に見えます。西方院の扁額も珂憶の筆によるものです。

また、安福寺は叡福寺とも関係をもっていたことが史料に見えます。延宝3年(1675)に、珂憶が二粒の仏舎利を聖徳太子の御廟に寄付したということです。その際の叡福寺からの礼状が残っており、仏舎利を末永く守っていくと記されています。どうやら珂憶は聖徳太子を深く敬っていたようで、そのために西方院や叡福寺に寄進をしていたようです。

明治12年(1879)の『聖徳太子磯長墓實檢記』によると、夾紵棺の破片が約2斗(36リットル)あったということです。このころには夾紵棺は粉砕し、かなり小片になっていたと考えられます。もし、安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺の一部だとすると、明治よりもかなり以前に持ち出されたと考えざるをえません。もしかすると、延宝3年に珂憶が仏舎利を寄付した際に夾紵棺の一部をいただいたのかもしれません。あるいは聖徳太子を信仰する珂憶が、太子の棺の一部を授かりたくて仏舎利を寄付したのかもしれません。なぜなら、その仏舎利を太子の御廟すなわち叡福寺北古墳に納めたと記されているのです。仏舎利は塔などに納めるもので、古墳に納めるのはおかしな話です。延宝3年ごろならば、夾紵棺がある程度原形を留めていたことも考えられます。この仏舎利寄進と夾紵棺が結びつかないだろうかと考えています。今後の新たな史料に期待したいと思います。

(文責:安村俊史)

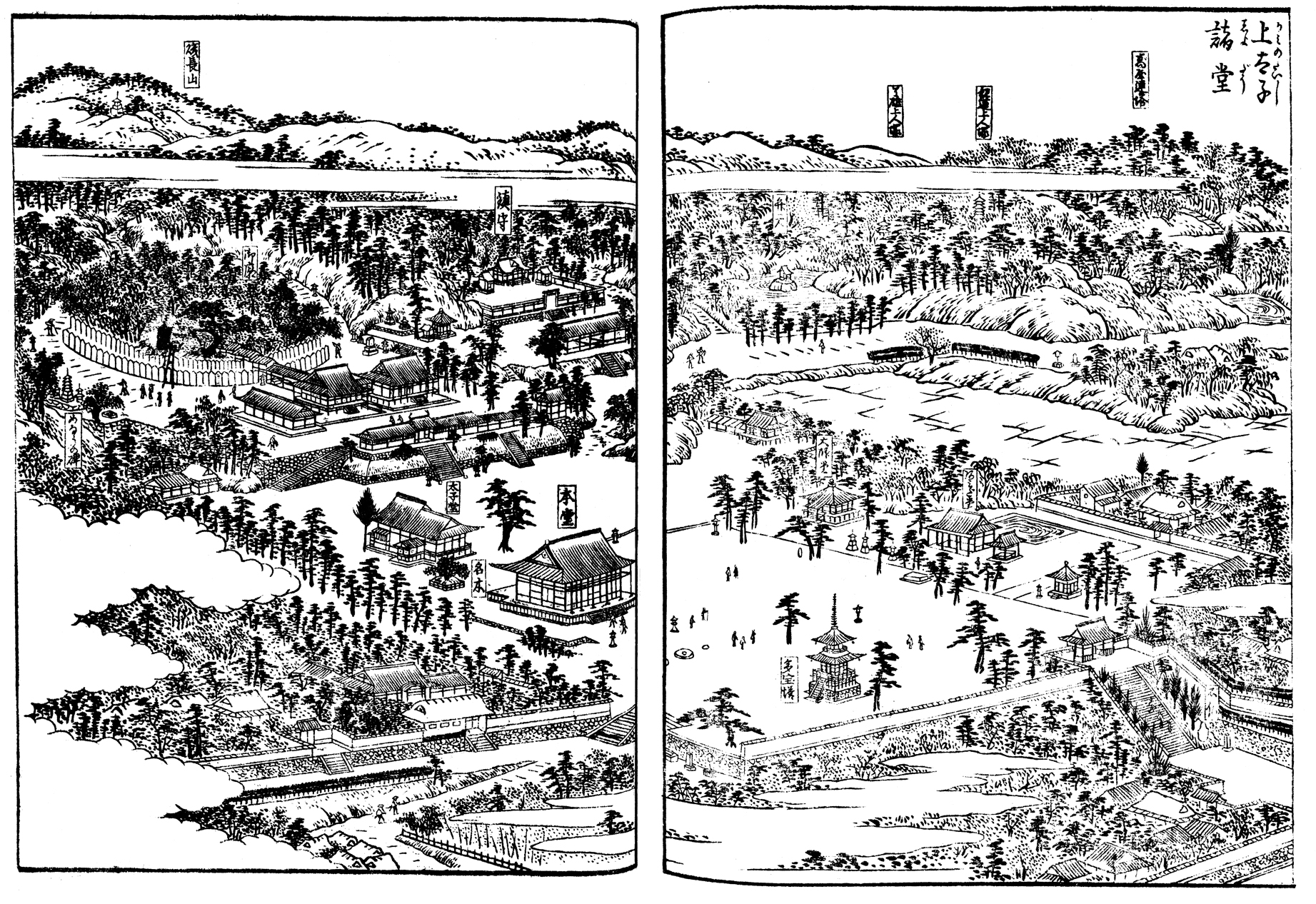

図a:叡福寺(『河内名所図会』より)

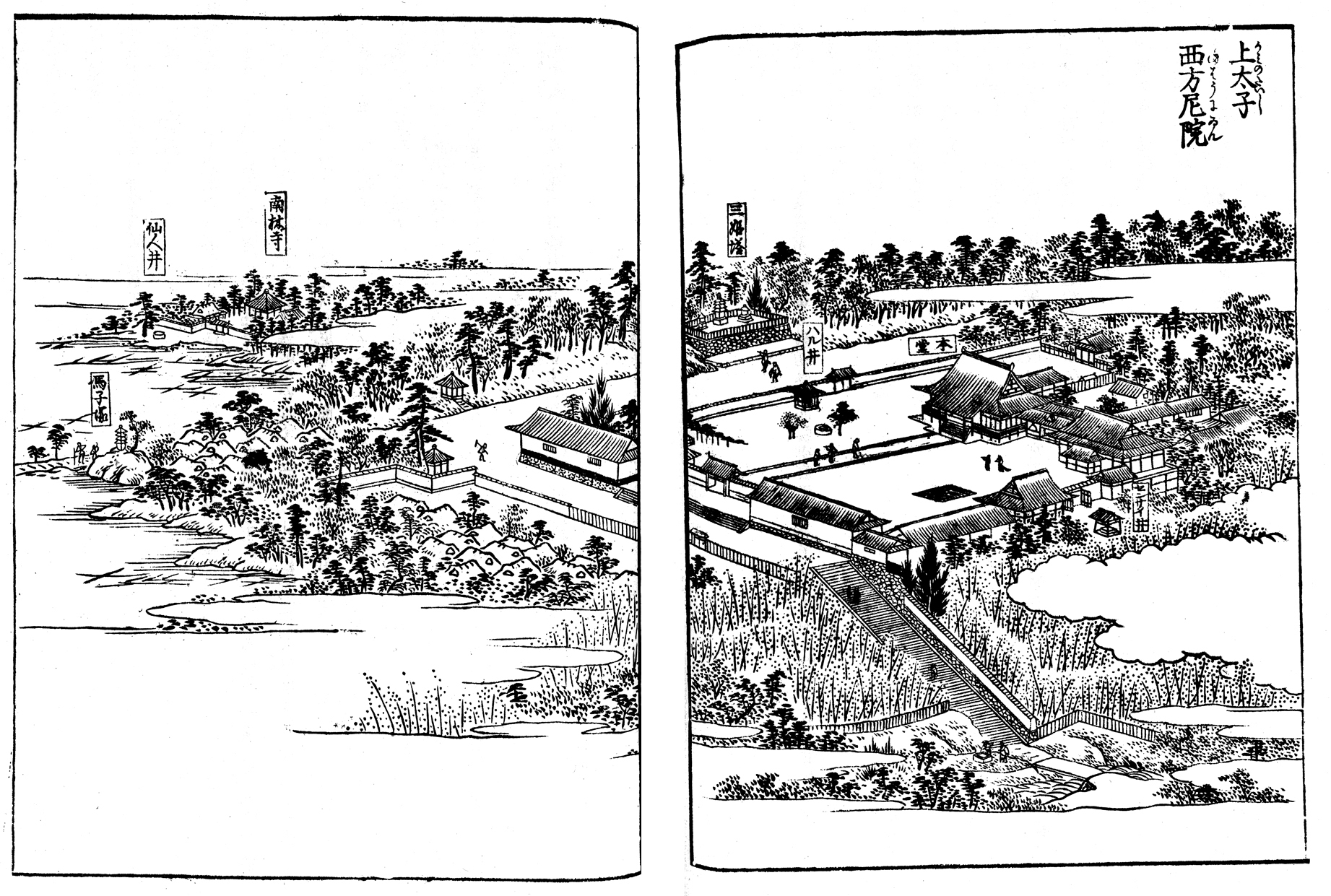

図b:西方尼院(『河内名所図会』より)