文化・スポーツ

-

安宿郡(あすかべぐん)の範囲 安宿郡は、柏原市南部と羽曳野市南東部の一部であったと考えられます。具体的には、北は大和川、東は大和との国境、西は石川...(2019年4月8日 文化財課)

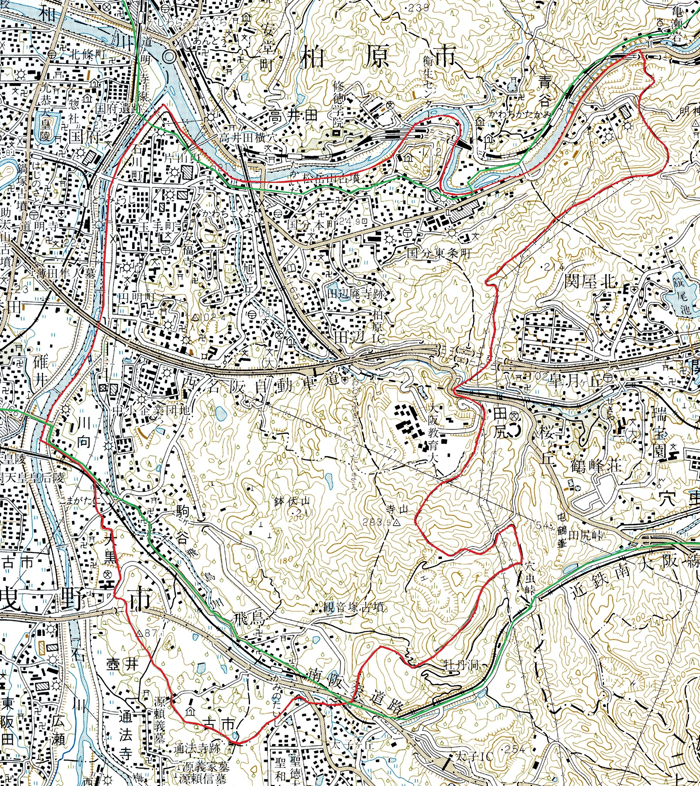

安宿郡(あすかべぐん)の範囲

安宿郡は、柏原市南部と羽曳野市南東部の一部であったと考えられます。具体的には、北は大和川、東は大和との国境、西は石川、南は竹内街道周辺の羽曳野市駒ヶ谷、飛鳥まででしょう。

しかし、この範囲が現在は柏原市と羽曳野市に分かれていることから考えると、どうして一つの郡になっていたのかと不思議に思います。柏原市と羽曳野市の市境に、鉢伏山や寺山などの山が存在し、地形的に分断されているからです。実際に駒ヶ谷や飛鳥は竹内街道を通じて石川の対岸にある古市などとの結びつきが強く、江戸時代までに古市郡に編入されています。どうして古代の安宿郡に駒ヶ谷や飛鳥が含まれていたのでしょうか。

それは、道を基準に郡を設定したからだと考えられます。安宿郡の北には大和川に沿って龍田道(竜田道)が東西にのびていました。そして、安宿郡の南には竹内街道が東西にのびていました。この2本の道のあいだに設定されたのが安宿郡だったと考えられます。

龍田道は7世紀初頭に難波から飛鳥への道として整備されました。『日本書紀』推古21年(613)にみえる「難波より京に至る大道を置く」に相当する道だと考えられます。一方の竹内街道は、7世紀中ごろの難波長柄豊碕宮の造営に伴い、宮中軸線を南に延長したいわゆる「難波大道」と、それに直交する正方位の道として整備されたと考えられます。

一般に竹内街道は竹内峠を越えるための道と考えられていますが、『古事記』や『日本書紀』の内容から考えると、大坂道と呼ばれる穴虫越えの道のほうがよく利用されており、大坂道への連絡道として設置されたと考えられます。竹内峠越えも古くからあった道ですが、あくまでも大坂道の裏道として利用されていたようです。同じ7世紀中ごろに設置された正東西にのびる長尾街道は、龍田道への連絡道として設置されたと考えられます。

古代においては、龍田道と大坂道がもっとも重要な道路でした。天武天皇8年(679)に龍田山と大坂山に関が築かれています。この2本の道が重要視されていたことがわかります。重要であった2本の道のあいだの大和・河内の国境部分に設定されたのが安宿郡だったのです。安宿郡が重視されていたことがわかります。安宿郡の範囲がどのように設定されたのか、わかっていただけたことと思います。

(文責:安村俊史)

図:安宿郡の範囲 -

安宿郡(あすかべぐん)とは 柏原市の南東部と羽曳野市の南東部は、古代に安宿郡(あすかべのこおり・あすかべぐん)と呼ばれました。この安宿郡がどのよう...(2019年3月31日 文化財課)

安宿郡(あすかべぐん)とは

柏原市の南東部と羽曳野市の南東部は、古代に安宿郡(あすかべのこおり・あすかべぐん)と呼ばれました。この安宿郡がどのような郡だったのか考えてみたいと思います。

大化の改新(645)の翌年に出された詔によって、国のもとに評(こおり)が設置され、評の下に「サト」が置かれたと考えられています。「サト」は当初「五十戸」と表記され、7世紀末には「里」と表記されるようになりました。五十戸で一つの里が構成されていたので、五十戸もサトと読みました。一戸は一軒の家ではなく、血縁関係にある大家族を中心とするもので、10~30人で一戸を構成していました。

それが大宝令(701)によって、評が郡に、里が郷に改められました。評も郡も「コオリ」、里も郷も「サト」と読みます。これによって、国のもとに郡、郡の下に郷が置かれ、さらにその下に里が置かれることになりました。後に里は廃止され、国-郡-郷の体制となり、この体制が長く続きました。

10世紀前半につくられた『和名類聚抄』には、全国の国・郡・郷がまとめられています。ここに河内国安宿郡がみえ、安宿郡には賀美(かみ)・尾張(おわり)・資母(しも)の三つの郷があったと記されています。また、正倉院文書の天平20年(748)「写書所解」には、安宿郡奈加郷とみえます。奈加郷は『和名類聚抄』にはみえないのですが、賀美が「上」、資母が「下」と考えると、奈加は「中」と考えて間違いないでしょう。そのように考えると、奈加(中)郷が尾張郷に変わったのではないかと考えられます。賀美郷は飛鳥周辺、奈加(尾張)郷は玉手山周辺、資母郷が国分周辺と考えられます。

また、『日本書紀』雄略天皇9年条に、「飛鳥戸郡人、田辺史伯孫」とみえます。交換した馬が埴輪の馬に変わっていたという有名な赤馬伝説の話です。ここにみえる「飛鳥戸郡」は安宿郡のことと考えて間違いないでしょう。そもそも「安宿」を「あすかべ」とは読めませんが、「飛鳥戸」ならば「あすかべ」と読むことができます。もともと飛鳥戸評だったのが、奈良時代には二文字の良い字に改めるようになり、「安宿」という文字を当てることになったのでしょう。

つまり、7世紀中ごろに河内国飛鳥戸評だったのが8世紀に安宿郡に変わり、上・中・下五十戸が賀美・奈加・資母郷へ、そして奈加郷は尾張郷へと変化したのでしょう。

(文責:安村俊史)

写真:安宿郡周辺航空写真(南西から) -

文化庁が文化遺産を活用した地域活性化に係る取組への支援として行っている補助事業「地域文化遺産活性化事業」の説明会を開催します。文化庁からの補助金を希望され...(2019年1月31日 文化財課)

文化庁が文化遺産を活用した地域活性化に係る取組への支援として行っている補助事業「地域文化遺産活性化事業」の説明会を開催します。文化庁からの補助金を希望される団体代表者は、ご出席ください。

補助事業の内容…地域の文化遺産(祭礼等)を活用する上で前提となる、記録作成、後継者養成、用具等整備(だんじり等の補修)といった伝統文化継承のための基盤整備事業。

- と き 平成31年2月23日(土) 午前10時30分~11時30分

- ところ 柏原市立歴史資料館(柏原市高井田1598-1) 3階研修室

- その他 平成32年度以降の補助事業を対象とします。事前申込等は不要です。各団体2名までの出席とします。

- 問合せ 柏原市教育委員会 文化財課 072-976-3430

-

源平合戦以来の又兵衛の手柄(2015/3/28) 大坂夏の陣において柏原市域でおこなわれた小松山の戦い、その駆け引きは、慶長二十年(一六一五)五...(2019年1月28日 文化財課)

源平合戦以来の又兵衛の手柄(2015/3/28)

大坂夏の陣において柏原市域でおこなわれた小松山の戦い、その駆け引きは、慶長二十年(一六一五)五月五日に始まりました。『大坂御陣覚書』によると、河内と大和の国境に位置する亀の瀬を背にして戦おうとする豊臣方に対して、徳川方は既に国分に到着しており、徳川方が先手を取る形となりました。続きを読む

小松山の戦いで散った後藤又兵衛の名は?(2015/3/13)

大坂の陣のヒーローと言えば、なんと言っても「真田日本一の兵」と称えられた真田幸村でしょうか。しかし、「幸村」という名を生前に使用した事例は確認できず、「信繁」が正しいことが既に明らかにされています。続きを読む

旧陸軍戦闘機の部品発見?市立健康福祉センター建設に先立つ発掘調査で(2015/3/4)

平成9年6月、柏原市立健康福祉センターの建設に先立つ大県南遺跡の発掘調査で、機械の部品らしき物がいくつか出土した。出土場所が、第2次世界大戦中に建設されたと見られる格納庫(掩体壕)の跡だったことから当時の戦闘機の部品ではないかと推定された。続きを読む

柏原市域に大きな被害 昭和11年(1936)の河内大和地震(2015/1/16)

平成7年1月17日の阪神淡路大震災から20年、平成23年3月11日の東日本大震災・大津波から4年。大きな被害をもたらした大震災の傷跡は、まだまだ癒えることがない。地震は、一瞬にして全てを奪い去ってしまう。いつ起こるのか予測が困難なだけに、普段から備えを怠ることはできない。続きを読む

柏原市内の駅と鉄道の雑学(2015/1/6)

柏原市内の駅と鉄道についての雑学を紹介しよう。いわゆるトリビア(trivia=くだらないこと、雑学知識)である。お楽しみいただければ幸いである。続きを読む

リゾート地だった玉手山(2014/10/28)

昭和5年(1930)8月、日本最初の週末リゾート、「コロニーハウス・土曜の家」が、大阪府南河内郡玉手村(現・柏原市玉手町など)にオープンした。コロニーハウス」とは、普段、自然に親しむ機会の少ない都市住民に、週末を利用して手軽に豊かな自然を楽しんでもらおうと建設された貸し別荘で、20世紀の初めごろドイツで建設された「ラウベン・コロニー(小屋の集落)」を始まりとする。続きを読む

関西本線敷設反対運動 ―路線変更、踏切増設願いー(2014/9/12)

JR関西本線(大和路線)が、柏原市域西部の市街地をほぼ南北に縦断して通っている。このため、市内上市地区などは東西に分断された形だ。こうしたことから、この鉄道の敷設が計画された明治21年(1888)ごろ、路線の変更を願い出るなどの反対運動が起こっていた。続きを読む

柏原を訪れた国家元首(2014/8/22)

これまで、柏原市には、公的私的な国際交流を通じ、さまざまな国からさまざまな人々が訪れている。しかし、国家元首クラスの方々が訪れたことは、そう多くはない。明治以降の郷土史の中でも、そうしたことは、これまでに、たった2回あるだけだ。続きを読む

ワインは、かつて軍需物資だった(2014/8/12)

第2次世界大戦中、日本全国でワインが大増産された。ワインの醸造で得られる酒石酸(酒石酸カリウムナトリウム=ロッシェル塩)が、イヤホンやマイクなどの圧電素子として利用できたからだ。当時、通信機や聴音機の原材料として不可欠な軍需物資、それがワインだった。続きを読む

ヒトラーが堅下に!? ヒトラー・ユーゲントの来訪(2014/8/11)

第2次世界大戦前、堅下にアドルフ・ヒトラーが来たことがある!? かつて、こんな誤解があった。 実際に来たのは、ヒトラー・ユーゲントの青少年たちである。続きを読む

多鈕細文鏡(たちゅうさいもんきょう)-その数奇な運命-(2014/7/10)

かつて、柏原市内で出土した文化財の中に多鈕細文鏡という鏡がある。弥生時代の青銅鏡で、直径は21.7センチある。背面、中心線から少し上に二つの鈕(ちゅう=つまみ)が左右に並んでおり、背面の全体が鋸歯文(きょしもん)と呼ばれる、のこぎりの歯のような形の細線文様で覆われている。続きを読む

地すべりでの崩壊を免れた奇跡のトンネル(2014/6/30)

JR関西本線の河内堅上駅~三郷駅間の大和川北岸、大阪府柏原市峠の、通称亀の瀬地区に旧大阪鉄道の亀の瀬隧道(ずいどう:トンネル)がある。 亀の瀬トンネルは、大阪と奈良を結ぶ最初の鉄道として大阪鉄道が敷設した関西本線のトンネンルで、明治25年(1892)に開通した。続きを読む

社会事業の実践者 武田慎治郎(2014/6/25)

かつて、柏原市高井田に武田慎治郎という人がいた。 武田慎治郎は、明治元年(1868)福井県生まれ。警察官として曽根崎署長などを歴任した後、大正2年(1913)、大阪府立修徳館(現・「児童自立支援施設・大阪府立修徳学院」)の館長となった。 続きを読む

宮沢賢治と柏原(2014/1/8)

「銀河鉄道の夜」や「風の又三郎」などの童話、「雨ニモマケズ」などの詩で知られる作家・宮沢賢治が、かつて柏原の地を訪れていた。賢治が柏原の地を訪れたのは、大正5年(1916)3月、今から100年近く前のことだ。続きを読む

柏原市域に関係する詩歌、市域内で詠まれた歌など(2012/12/18)

○ 海(わた)の底(そこ) 沖つ白波 竜田山 いつか越ゆらむ 妹(いも)があたり見む

海の底、沖の白波が立つ、竜田山を越えるのはいつの日だろうか、続きを読む

史跡高井田横穴公園内の万葉歌(プレート)(2012/4/14)

柏原市立歴史資料館に隣接して史跡高井田横穴公園がある。この公園は、横穴見学者だけでなく、より多くの人たちが公園を利用し、楽しむことができるよう、四季折々の花の植栽なども含めて整備されている。万葉集の歌を表示したプレートもその一つで、園内西エリアには花をテーマとした万葉歌のプレートが、テーマとなった花の植栽の近くに立てられている。続きを読む

ちょっと昔の柏原(2011/6/1)

柏原市が市政を施行したのは、今から約50年前の昭和33年(1958)10月。昭和30年代を舞台にした映画「3丁目の夕日」の新作が公開されるなど、当時の社会や世相が関心を集めている。

さて、それでは、そのころの郷土・柏原はどんなようすだったのだろう。続きを読む

柏原市の誕生(2011/4/19)

昭和31年(1956)、柏原町と国分町が合併して成立した新しい柏原町は、昭和33年(1958)10月1日、市制を施行。ここに「柏原市」が誕生した。 それから50年余。ここで、改めて柏原市誕生の歴史をひも解いてみることにしよう。それは、昭和史のドラマである。 続きを読む

資料館TOP

-

柏原市立歴史資料館では、毎年、体験教室「わらぞうりを作ろう」を開催しています。 参加希望の方は、歴史資料館へ電話(072-976-3430※資料館は新年...(2018年12月28日 文化財課)

柏原市立歴史資料館では、毎年、体験教室「わらぞうりを作ろう」を開催しています。

参加希望の方は、歴史資料館へ電話(072-976-3430※資料館は新年は1月4日から)、もしくは窓口にてお申込みください。定員15名、先着順で受け付けます。どなたもふるってご参加ください。

- 日時:2019年2月3日(日) 13:30~16:00

- 会場:歴史資料館 3階研修室

- 定員:15名(小学5年生以上が対象ですが、小学4年生以下でも保護者同伴であれば参加可能です)

- 参加費:無料

-

末吉康三郎氏文書が寄託されました。 大阪市平野区の末吉家といえば、平野七名家の一つで、柏原村の代官を務めた末吉孫左衛門長方が有名です。長方のとき...(2018年12月28日 文化財課)

末吉康三郎氏文書が寄託されました。

大阪市平野区の末吉家といえば、平野七名家の一つで、柏原村の代官を務めた末吉孫左衛門長方が有名です。長方のときに、柏原村を洪水から復興させるために平野川に柏原船を運航させることになりました。その末吉家の分家にあたる末吉康三郎家に伝来する古文書が当館に寄託され、大阪市史編纂所の協力も得て、調査・整理を進めることになりました。

柏原船に関する史料も多く、その運営に関わる史料や柏原村の三田家や寺田家との手紙などもあります。当館の古文書講座のテキストとしても使用し、今後は目録の刊行をめざします。また、新しい柏原の歴史をみなさんにお知らせすることができると思います。お楽しみにお待ちください。

寄託された末吉康三郎氏文書 -

高取藩 大和国高取藩は、今の奈良県高市郡高取町にあり、高取城を中心とした藩でした。天正年間に本多利久が高取城の整備・拡張に努め、寛永17年(164...(2018年11月18日 文化財課)

高取藩

大和国高取藩は、今の奈良県高市郡高取町にあり、高取城を中心とした藩でした。天正年間に本多利久が高取城の整備・拡張に努め、寛永17年(1640)に植村家政が2万5千石で藩主となったあと、家貞、家言、家敬(いえゆき)とつづき、家貞の代に2万2千石、家言の代に2万5百石となりました。その後、九代目家長のときに2万5千石に戻り、植村家は明治まで藩主を務めました。

四代目家敬は、延宝8年(1680)に分家の植村政成の子として生まれましたが、三代目家言の亡くなる直前に養子となり、元禄9年(1696)5月に藩主となりました。そして、宝永元年(1704)に大和川付け替え工事の手伝いを命じられました。2万石の藩にとって、付け替え工事の手伝いはきびしいものだったでしょう。

高取藩は、柏原藩とともに宝永元年(1704)の6月28日に手伝いを命じられました。その後のくわしい記録はありませんが、柏原藩とともに姫路藩担当分の入用金1,378両3歩の負担を命じられています。普請箇所の記録も確認できませんが、西除川の付け替えや大乗川の付け替えなどを担当したのではないかと考えられます。

また、『柏原藩藩政日記』の10月7日に、「植村右衛門佐様奥様去頃御死去之由」とあり、藩主家敬の妻が付け替え工事中に亡くなったようです。そうであるならば、付け替え工事が進められる中で、藩主の妻が亡くなり、高取藩は大混乱したことでしょう。

高取城は、建物は残っていないものの、石垣等は現在もよく残っています。お里沢一で有名な壷坂寺から登ることもでき、古い町並みが残っている城下へ下る遊歩道も整備されています。高取の町は、とりわけひな祭りのころには賑わいをみせます。

これら手伝い普請を命じられた藩をめぐってみて、こんなに遠くから見ず知らずの地の工事を手伝うことになり、多額の費用負担で財政難に陥り人々を苦しめたことを考えると、大和川付け替え工事の違う面を見る思いがします。

(文責:安村俊史)

写真:高取城天守跡 -

柏原藩 丹波国柏原(かいばら)藩は、現在の兵庫県丹波市柏原町、もとの氷上郡柏原町にあたります。慶長3年(1598)に、織田信包(のぶかね)が伊勢国...(2018年11月11日 文化財課)

柏原藩

丹波国柏原(かいばら)藩は、現在の兵庫県丹波市柏原町、もとの氷上郡柏原町にあたります。慶長3年(1598)に、織田信包(のぶかね)が伊勢国安濃津(あのうつ)より移ったことに始まります。元禄8年(1695)には、織田信休が大和国宇陀郡松山より2万石で藩主となりました。信休の父・信武が家臣2人を殺した宇陀騒動とよばれる事件のため、その長男・信休が減封のうえ2万石で柏原へ移ることになったのです。その信休のときに、大和川つけかえ工事の手伝いを命じられました。

柏原藩には、『藩政日記』が残っており、その「宝永元甲申年日記」には、大和川付け替えが命じられてから完成するまでの藩の動きが記録されています。それによると、6月28日に藩主信休に大和川付け替え工事の手伝いが命じられ、7月12日に国許に奉書が届き、すぐに役人が現地の普請役所へ向かい、7月末から工事に着手しています。非常にあわただしかったようです。また、7月29日には、途中で撤退した姫路藩担当分の入用金1,378両3歩を高取藩とともに負担するよう命じられています。柏原藩の工事箇所は、十三間川を南へ延長する工事を主とし、築留堤防の築堤、新川の切通し、幕府工事箇所の堤防への芝貼りなどを行っています。十三間川は、大阪湾岸近くを南北に通り、淀川から住吉などへの舟運に利用されていました。この川を新大和川まで延長し、旧大和川を利用していた剣先船などの舟運として利用できるようにしたものです。そして、10月13日には、「大和川切違辰刻首尾好相済候由」と記されています。

しかし、大和川付け替え工事による出費は、2万石の小藩には負担が大きかったようです。柏原に移った信休は、できるだけ早く屋敷となる陣屋を造りたかったようですが、付け替え工事によって藩の財政が苦しくなったため、陣屋が完成したのは、正徳4年(1714)のことでした。

その陣屋は今も一部が残っており、整備されたうえで一般に公開されています。陣屋の前には柏原歴史民俗資料館があり、柏原藩の歴史を学ぶことができます。

(文責:安村俊史)

写真:柏原藩陣屋跡 -

岸和田藩 和泉国岸和田藩は、大阪府岸和田市にあった藩です。豊臣秀吉のときに、中村一氏が岸和田城主になったことに始まります。中村氏のあと小出氏、松平...(2018年11月4日 文化財課)

岸和田藩

和泉国岸和田藩は、大阪府岸和田市にあった藩です。豊臣秀吉のときに、中村一氏が岸和田城主になったことに始まります。中村氏のあと小出氏、松平氏とかわり、寛永17年(1640)に、摂津高槻(大阪府高槻市)から岡部宣勝が6万石で藩主となりました。宣勝のあと、行隆、長泰とつづき、明治まで岡部氏が藩主を務めました。行隆の代に5万3千石となり、その後明治まで石高は変わりませんでした。

貞享3年(1686)に藩主となった岡部三代目の長泰のときに、岸和田藩は大和川つけかえ工事の手伝いを命じられました。長泰は貞享3年(1686)から享保6年(1721)まで藩主を務め、享保9年(1724)に75歳で亡くなっています。有名なだんじり祭りは、つけかえ工事前年の元禄16年(1703)に、京都の伏見から稲荷社を三の丸に勧請したことから始まったと伝えられています。ほかにも、河内金剛寺(河内長野市)など社寺の修築、朝鮮通信使の接待役などを務めた人物でした。

付け替え工事は、幕府担当部分の西側、川辺村から城蓮寺村までの23町(2.5km)の工区を担当しました。瓜破村周辺は台地となっており、約2間(3.6m)ほどの掘り下げが必要でした。城蓮寺村では、麦の刈り取りまで待って欲しいという村人からの願いがあったにもかかわらず、工事を急いでいたため、かなりの麦が植わったまま工事が進められたという記録があります。城蓮寺村は三田藩担当部分との境界にある村ですが、岸和田藩担当部分での出来事だったと思われます。

岸和田城は、今も美しい姿を見せてくれます。城内の資料館には、岡部氏に関する史料が展示され、長泰の肖像画もあります。近くのだんじり会館でも、だんじりを始めた藩主として、岡部長泰が取り上げられています。ところで、岸和田のだんじり祭りは、大和川付け替え完成を祝って始まったという根強い説があります。しかし、付け替え前年に始まっていたという記録があること、いくら岸和田藩とはいえ、1万両、現在の20億円程度の出費がありながら、盛大な祭りをする余裕があったとは信じがたいのですが。

(文責:安村俊史)

写真:岸和田城 -

三田藩 摂津国三田藩は、今の兵庫県三田市周辺にありました。天正10年(1582)に山崎片家が三田城主となったことに始まり、山崎氏のあと、有馬氏、松...(2018年10月28日 文化財課)

三田藩

摂津国三田藩は、今の兵庫県三田市周辺にありました。天正10年(1582)に山崎片家が三田城主となったことに始まり、山崎氏のあと、有馬氏、松平氏と藩主がかわり、寛永10年(1633)に志摩鳥羽(三重県)から移った九鬼久隆が藩主となりました。久隆は、もとの三田城内に陣屋をかまえ、3万6千石の藩でした。九鬼氏といえば、秀吉のころに水軍として活躍したことを思い出します。それが九鬼氏の家督争いを機に、水軍力の解体を目論んだ徳川家光によって、三田と丹波国綾部に二分されました。これ以降、明治まで三田藩の藩主は九鬼氏が務めました。

大和川つけかえ工事の手伝いを命じられたのは、九鬼氏七代目の隆久のときでした。隆久は、延宝8年(1680)に柳生藩主(奈良県)の柳生宗在の次男として生まれ、六代目九鬼副隆の養子となって、元禄10年(1697)に七代目をつぎました。宝永4年(1707)に藩主をゆずったあと、享保7年(1722)6月23日に43歳で亡くなりました。

三田藩は、城蓮寺村から庭井村までの23町(2.5km)の工事を担当しました。西除川の流路と交差する部分や、依羅池(味右衛門池)の中を通る部分などがありますが、工事としては、比較的楽な区間ではなかったかと思います。川底の掘り下げはほとんどなく、両岸の築堤が主な工事でした。それでも、大変な工事だったことにはかわりはないでしょう。

三田藩の陣屋は、旧三田城の跡にあり、御館は現在の三田小学校の敷地にありました。石垣などが残り、簡単な説明版が立てられています。そこから道路と堀跡を隔てた北側に有馬高校があり、その敷地内に二の丸、御茶屋、武器庫、煙硝蔵などがありました。堀と石垣が昔の陣屋を思い出させてくれます。そこから歩いて5分ほどに旧九鬼家住宅資料館があります。家老職を代々務めた九鬼家の住宅で、明治9年(1876)に建てられた擬洋風建築の内部には縁の人々に関する展示などがあります。

(文責:安村俊史)

写真:三田城跡