文化・スポーツ

-

聖徳太子の棺か 安福寺周辺では、終末期古墳は発見されていません。まして夾紵棺が皇族クラスしか使用できなかったと考えると、候補になるのは、用明陵や推...(2018年3月4日 文化財課)

聖徳太子の棺か

安福寺周辺では、終末期古墳は発見されていません。まして夾紵棺が皇族クラスしか使用できなかったと考えると、候補になるのは、用明陵や推古陵、叡福寺北古墳などのある磯長谷の古墳群です。叡福寺北古墳、すなわち聖徳太子がその候補の一つとなるのです。

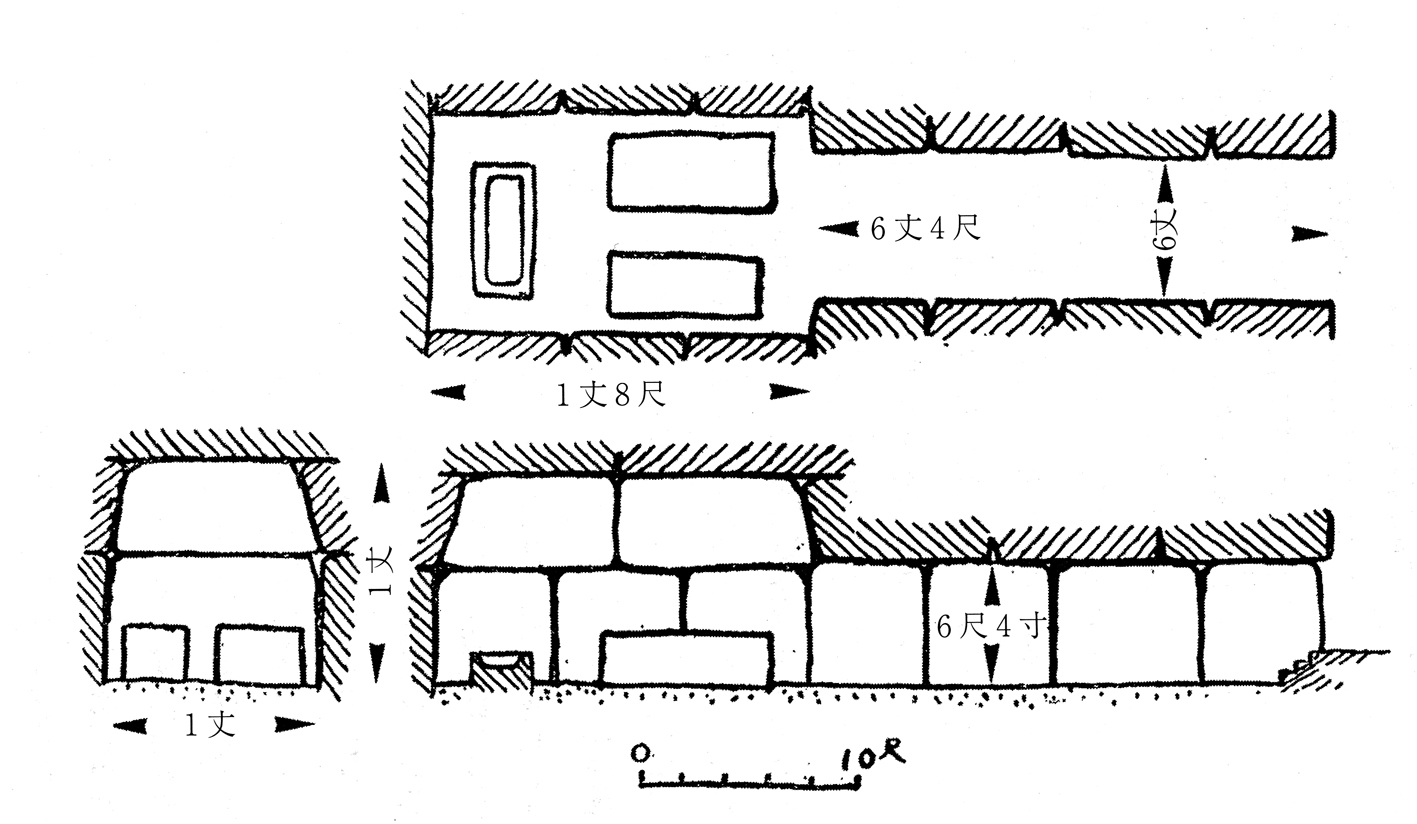

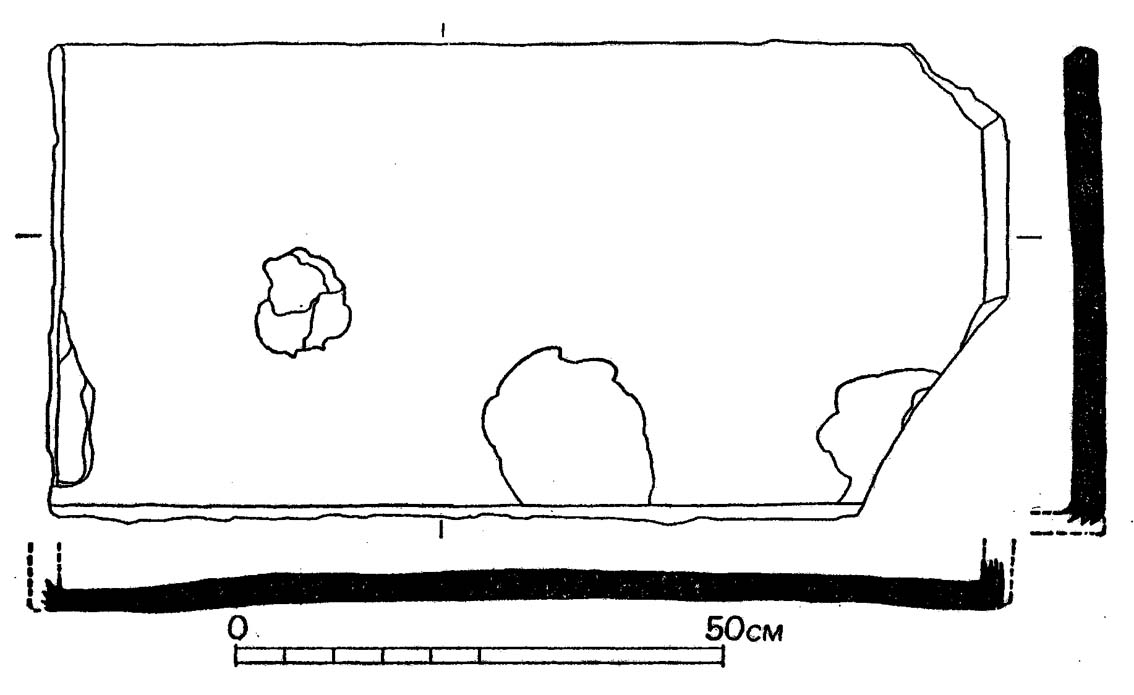

安福寺の夾紵棺は、長さ94cm、幅47.5cm、厚さ3cmあります。棺の長さが約1mでは短すぎるので、棺の小口(側面の短辺)部分だと考えられます。夾紵棺で大きさがわかっているのは阿武山古墳のもののみで、ほぼ完全な形で残っていました。棺蓋は長さ203cm、幅68cm、高さ9cm、棺身は長さ197cm、幅62cm、高さ52cm、厚さ2.3cmで20枚以上の麻を重ねていました。安福寺の夾紵棺が小口とすると、阿武山古墳の棺幅62cmよりもかなり大きくなります。しかし、叡福寺北古墳には聖徳太子の棺を安置するための棺台と呼ばれる台があり、その棺台の大きさが長さ242cm、幅109.5cmなので、幅100cmの棺ならばうまく納まりそうです。

阿武山古墳の棺台は長さ231cm、幅82cmです。これと夾紵棺との比率を求めると、長さが85.3%、幅が75.6%となります。安福寺の夾紵棺と聖徳太子棺台幅との比率は91.3%となり、阿部山古墳の比率よりやや大きくなります。夾紵棺を出土しているほかの古墳の棺台の大きさはどうでしょうか。牽牛子塚古墳の棺台は、長さ183cm、幅78cmです。天武天皇の棺台は長さ210cm、幅75cmです。叡福寺北古墳の奥の棺台が長さ197cm、幅91cm。手前左の棺台が長さ216cm、幅91cmです。以上のように、安福寺の夾紵棺が棺の小口部分で間違いないならば、この大きさの棺を安置できる棺台は、叡福寺北古墳の手前向かって右側の棺台、つまり聖徳太子の棺台とされているもの以外に考えられないのです。ここから、安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺だったのではないかと考えられているのです。

聖徳太子の棺台の長さ242cmの90%が棺の長さとすると、約218cmとなります。棺台と安福寺夾紵棺から推定すると、聖徳太子の棺身の大きさは、長さ約218m、幅約100cm、高さ47.5cmと復元できます。夾紵棺としては、かなり大きなものであったことになります。現在の破片の重さが約10kgなので、夾紵棺全体では100kg前後の重量だったと考えられます。そして、安福寺の夾紵棺が聖徳太子の棺の小口部分であった可能性が大きくなるのです。ただし、これ以外にも夾紵棺をもつ古墳が存在すると考えられることなど、未確定の要素を含んでいることをご理解ください。

(文責:安村俊史)

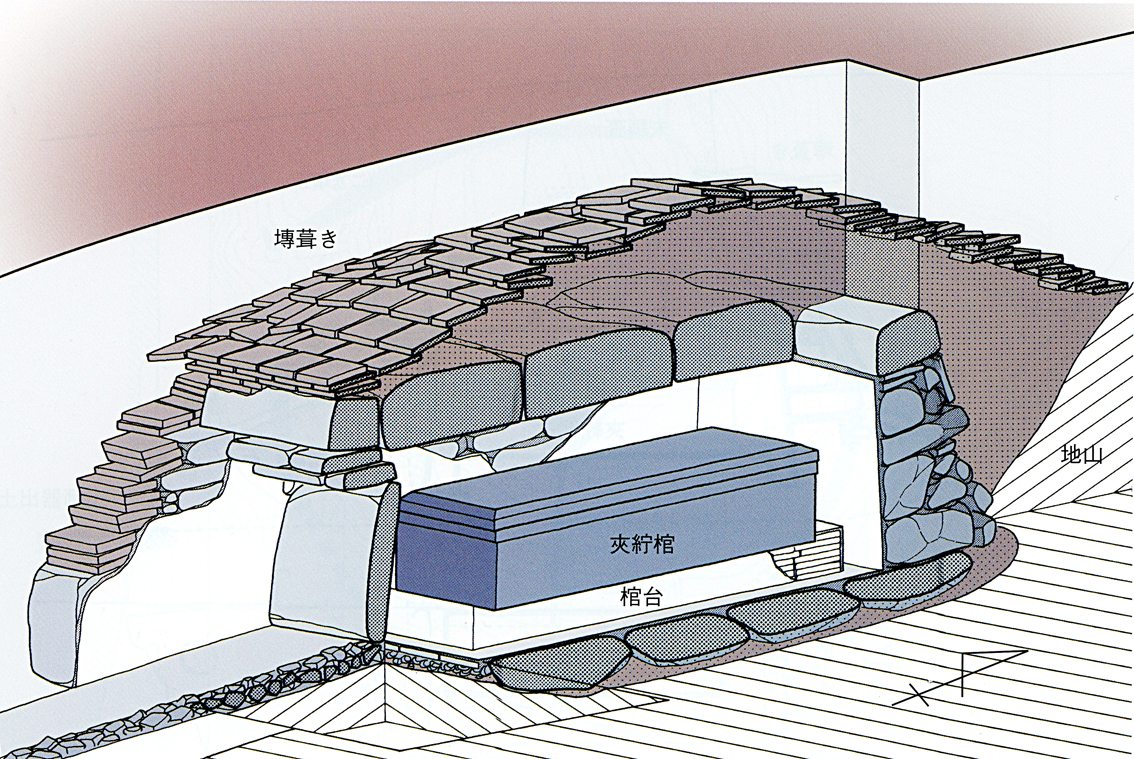

図:阿武山古墳の横口式石槨復元図

(高槻市立今城塚古代歴史館『阿武山古墳と牽牛子塚』より) -

叡福寺北古墳(聖徳太子墓) 安福寺の夾紵棺は、聖徳太子(厩戸皇子)の棺ではないかという説があります。そこで、聖徳太子の古墳とされる叡福寺北古墳につ...(2018年2月26日 文化財課)

叡福寺北古墳(聖徳太子墓)

安福寺の夾紵棺は、聖徳太子(厩戸皇子)の棺ではないかという説があります。そこで、聖徳太子の古墳とされる叡福寺北古墳についてみておきたいと思います。まず、叡福寺は南河内郡太子町にある寺院で、上太子(かみのたいし)とも称されます。寺伝によると、推古天皇が太子の墓を守護するために建立したといい、聖武天皇が伽藍を整備したと伝えられています。しかし、実際に伽藍が整備されたのは、もう少し後のことと考えられています。この叡福寺の伽藍北側に聖徳太子墓とされる古墳があります。古墳は、叡福寺北古墳あるいは上城古墳とも呼ばれ、宮内庁によって聖徳太子の磯長墓に治定されています。ここでは、過去の記録や、宮内庁によって実施されている墳丘測量や墳丘の調査結果からみていきたいと思います。

墳丘は三段築成の円墳で、東西長約53m、南北長約43mの楕円形平面と考えられます。横穴式石室は、明治12年(1879)に内部の様子を記録した『聖徳太子磯長墓實檢記』がまとめられたのちに封鎖されて、現在は立ち入ることはできません。しかし、過去には自由に内部に入れる時期もあったようです。『實檢記』によると、石室は丁寧に加工された花崗岩切石によって構築された「岩屋山式石室」と考えられます。「岩屋山式石室」は、明日香村の岩屋山古墳を標識とする、花崗岩切石積みの横穴式石室のことです。記録によると、玄室の長さが5.45m、幅3m、高さ3mで、羨道は長さ19.2m、幅1.8mとなる大規模な石室のようです。岩屋山古墳と構造はほぼ一緒ですが、規模は叡福寺北古墳のほうが大きくなります。

玄室内には、奥壁に沿って1基、玄室の手前側壁に沿って2基の棺台があり、奥が聖徳太子の母の穴穂部間人皇女、手前向かって右側が聖徳太子、左側が妃の膳菩岐々美郎女の棺台とされています。

聖徳太子の没年は、推古30年(622)と考えられますが、岩屋山式石室の年代を7世紀後半と考える研究者が多く、そのころに改葬されたのではないかと考える研究者もいます。しかし、聖徳太子の没年に近い7世紀前半でいいのではないかと思っています。

(文責:安村俊史)

図:叡福寺北古墳横穴式石室の図(宮内庁陵墓課『書陵部紀要』第60号より)

-

安福寺の宝物 安福寺には、尾張徳川家から贈られたものなど多数の宝物が所蔵されています。しかし、これまでに十分な調査が行われていないため、まだまだ隠...(2018年2月20日 文化財課)

安福寺の宝物

安福寺には、尾張徳川家から贈られたものなど多数の宝物が所蔵されています。しかし、これまでに十分な調査が行われていないため、まだまだ隠れた宝物が眠っているようです。その中から、指定文化財を中心に、いくつかの宝物を紹介したいと思います。

まず、山水蒔絵硯箱、牡丹蒔絵硯箱、菩提樹蒔絵香筥の3点が国の重要文化財に指定されています。3点とも徳川光友から寄進されたものです。いずれも工芸上の一品で、現在は大阪市立美術館に寄託されています。

境内にある割竹形石棺蓋も国重要文化財に指定されています。古墳時代前期の割竹形石棺の蓋で、現在は天地が逆に置かれています。玉手山3号墳から出土したとされ、手水鉢として使用されていました。この石材は、讃岐(香川県)の鷲ノ山で産出する凝灰岩です。讃岐には刳抜式石棺が多く、この石棺も讃岐で造られたものが当地に運ばれてきたと考えられます。蓋の周囲に直弧文が刻まれています。直弧文とは直線と弧線からなる複雑な文様で、魔除けなどの効果があったとされる文様です。

参道の両側崖面には、大阪府指定史跡の安福寺横穴群がみられます。横穴は、崖面に掘りこまれた洞窟を墓として利用したもので、古墳時代の埋葬形態の一つです。これまでに40基の横穴が確認されています。6世紀中ごろから7世紀初めに営まれたものです。

それから、夾紵棺が柏原市有形文化財に指定されています。

指定文化財は以上ですが、これ以外にも注目される文化財が多数あります。まず、本堂は珂憶建と呼ばれる様式で、寛文年間(1670年代)に建てられたものです。尾張徳川家の廟も注目されます。1700年代初めに立てられた3基の宝篋印塔があります。これらは玉手山7号墳の前方部に建てられており、後円部には大坂夏の陣による戦没者供養のための宝篋印塔が建てられています。これは、珂憶によって建立されたとされます。さらに、朝鮮系の釣鐘や尾張徳川家から寄進された数々の品物、多数の経典や文献史料なども貴重な文化財です。

(文責:安村俊史)

写真:菩提樹蒔絵香筥(『柏原市史』第1巻より) -

安福寺の歴史 夾紵棺の話はしばらくおいて、ここでは夾紵棺を所蔵している安福寺という寺院について紹介したいと思います。安福寺は、柏原市玉手にある浄土...(2018年2月12日 文化財課)

安福寺の歴史

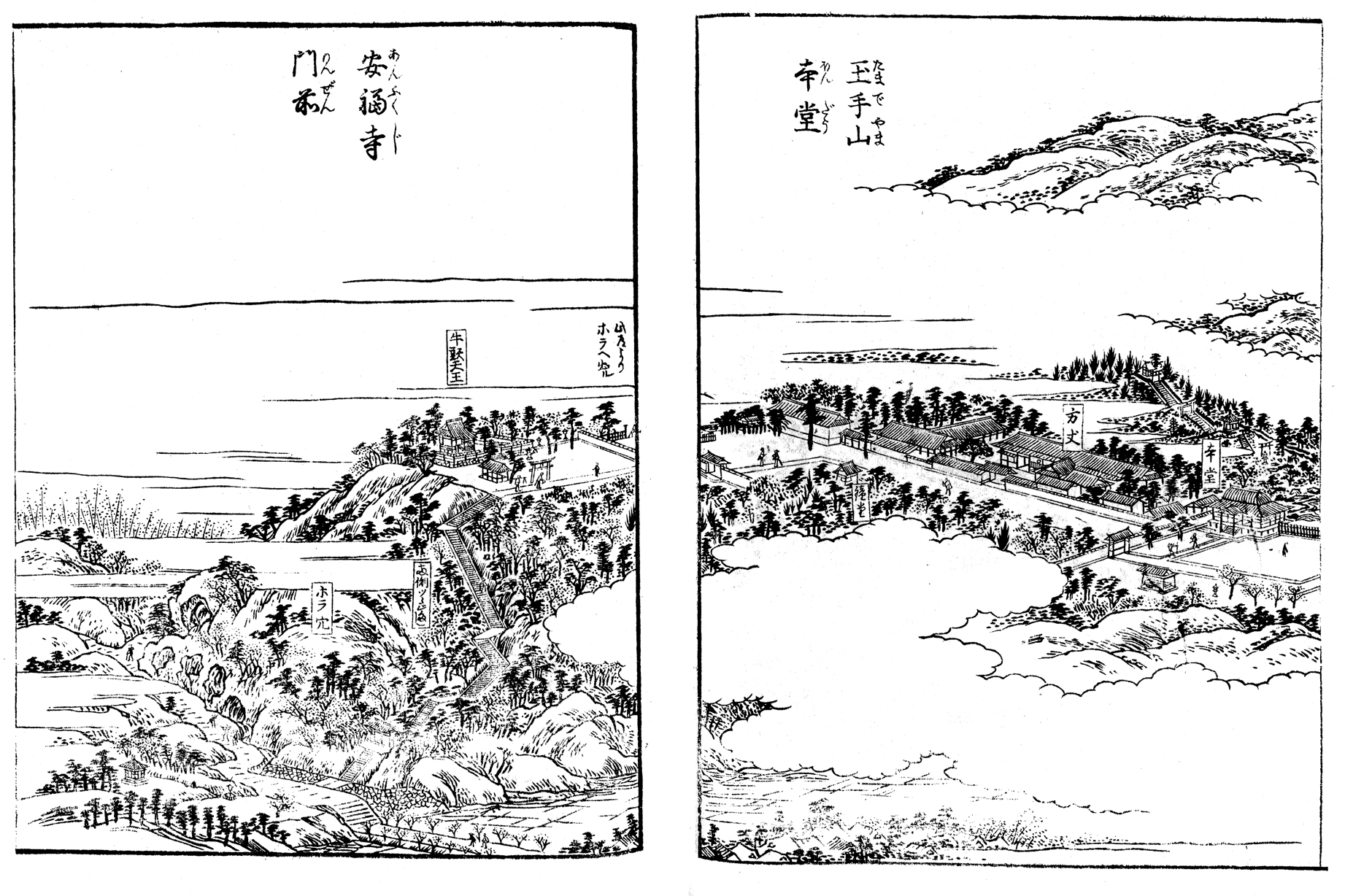

夾紵棺の話はしばらくおいて、ここでは夾紵棺を所蔵している安福寺という寺院について紹介したいと思います。安福寺は、柏原市玉手にある浄土宗知恩院末寺の寺院で、阿弥陀如来を本尊とします。奈良時代に行基が開基し、その後荒れていた寺院を寛文10年(1670、寛文6年とする記録もある。)に珂憶(かおく)という僧侶が復興したと伝えられています。

周辺の発掘調査では、これまでに古代の瓦が出土していません。また、行基が開基した寺院の中に安福寺の名は見えず、行基が柏原市周辺で活動した痕跡も認められないことから、行基が開基したということはもちろん、古代から続く寺院の可能性も小さいと考えられます。現在確認できるもっとも古い瓦は鎌倉時代のものです。建長年間(1249~56)に親鸞の門弟・慶西が開いたと記す記録もあり、これならば瓦の年代にも一致します。

珂憶は、寛永12年(1635)12月1日、若狭国の里見義勝の子として生まれました。寛永18年(1641)、江戸深川霊巌寺の珂山の弟子となり、正保2年(1645)には珂碩の弟子となりました。珂碩は江戸に浄真寺を開基し、珂憶もそこで修行を続けましたが、万治2年(1658)に諸国修練の旅に出ます。そして、寛文10年(もしくは6年)に安福寺を復興しました。珂憶は、珂碩から江戸浄真寺の二代目住職を任されますが、安福寺に残りながら浄真寺の堂舎整備などに尽力したようです。

珂憶は安福寺の堂舎の整備も行いますが、それには徳川御三家の一つ尾張徳川家の支援が大きかったようです。尾張名古屋藩の二代徳川光友は、珂憶の学徳を尊敬し、さまざまな宝物や寺田を寄進しました。このような経済的支援とともに、尾張徳川家の威光も安福寺の復興に大きく貢献したことでしょう。

徳川光友の墓塔も安福寺にあります。境内墓地の奥、玉手山7号墳の前方部に玉垣を巡らせた3基の宝篋印塔(ほうきょういんとう)があります。その中央が光友、向かって左が側室の松寿院(勘解由小路)、右が三男(実際は長男)の松平義昌(梁川藩)の石塔です。尾張徳川家からは、明治になるまで浄財が届けられていたということです。

(文責:安村俊史)

図:玉手山安福寺(『河内名所図会』より) -

安福寺の夾紵棺 安福寺の夾紵棺が、どのようにして安福寺に伝わったのか、まったくわかっていません。先代の住職が寺の床下でみつけ、夾紵棺だとは知らずに...(2018年2月5日 文化財課)

安福寺の夾紵棺

安福寺の夾紵棺が、どのようにして安福寺に伝わったのか、まったくわかっていません。先代の住職が寺の床下でみつけ、夾紵棺だとは知らずに床の間の花瓶台として使っていたということです。手ごろな漆塗りの板だと思ったのでしょう。まさか日本でもっとも残りのいい夾紵棺の一部とは思いもしなかったのです。

昭和33年(1958)、関西大学が玉手山5号墳の発掘調査を行った際に、調査参加者は安福寺を宿舎としていました。そして、調査に参加していた北野耕平氏、勝部明生氏、猪熊兼勝氏らが、床の間に置いてあった漆塗りの板が、夾紵棺の断片であることを発見したのです。その後、猪熊氏によってこの夾紵棺が再調査され、「夾紵棺-玉手山安福寺蔵品に関連して-」(森浩一編『論集終末期古墳』所収)と題する論文にまとめられたのが昭和48年(1973)のことです。猪熊氏は、そのなかで、この夾紵棺が聖徳太子の棺の可能性があることをすでに指摘しています。

さて、安福寺の夾紵棺は、長さ94cm、幅47.5cm、厚さ3cmの板状のものです。この夾紵棺について、京都芸術大学の岡田文男教授が調査され、45枚の絹で作られていること、製作地は日本と考えられることなどが報告されています(岡田文男「絹布を貼り重ねた漆棺の製作技術に関連して」『漆工史』第30号)。板の3辺に欠損がみられ、そのうちの2辺はほぼ直角に折れ曲がる部分で破損しています。もう1辺は折れ曲がる部分が確認できませんが、破断面が直線状となることから、これも直角に折れ曲がる部分と考えていいと思います。そうすると、高さ47.5cmの箱状の棺側面と考えることができます。安福寺夾紵棺の長さ約1mが棺の長さと考えるには短すぎるので、棺の小口部分の破片である可能性が高いと考えられます。

猪熊氏の紹介後、終末期古墳の調査が次々と行われていたにもかかわらず、なぜか安福寺の夾紵棺はあまり話題になることがありませんでした。そのなかで、当館では平成22年(2010)夏季企画展「群集墳から火葬墓へ」で安福寺の夾紵棺を展示しました。これが、安福寺夾紵棺の初めての公開となりました。そして、翌年に柏原市有形文化財に指定しました。この展示をきっかけとして、その後、高槻市の今城塚古代歴史館、滋賀県立安土城考古博物館、国立歴史民俗博物館で展示されることになり、このたびのNHK歴史秘話ヒストリアの放送で、安福寺の夾紵棺が一躍有名になりました。

(文責:安村俊史)

写真a:夾紵棺外面

写真b:夾紵棺内面

写真c:夾紵棺上面・絹の重なりがよくわかる

写真d:夾紵棺の折れ曲がる部分 -

夾紵棺の事例 これまでに夾紵棺が出土した古墳は7基で、安福寺の夾紵棺を含むと8例となります。ただし、叡福寺北古墳には複数の夾紵棺が納められていたと...(2018年1月29日 文化財課)

夾紵棺の事例

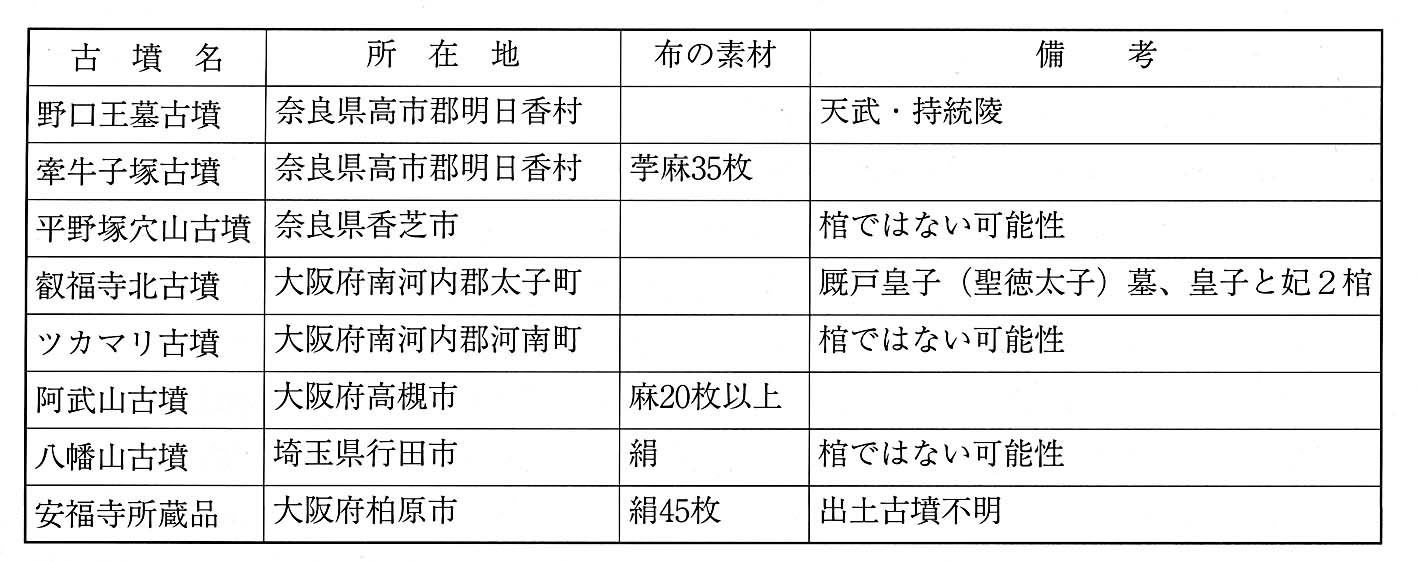

これまでに夾紵棺が出土した古墳は7基で、安福寺の夾紵棺を含むと8例となります。ただし、叡福寺北古墳には複数の夾紵棺が納められていたと考えられます。また、平野塚穴山古墳、ツカマリ古墳、八幡山古墳のものは、棺ではなく、箱状の容器だったと考えられます。よって、棺としての夾紵棺で確実なものは、野口王墓古墳、牽牛子塚古墳、叡福寺北古墳、阿武山古墳の4古墳のみとなります。

野口王墓古墳は、天武・持統天皇の合葬陵で間違いないでしょう。持統は火葬骨を骨蔵器に納めており、天武の棺が夾紵棺だったことがわかっています。ただし、夾紵棺の規模や構造がわからず、使用されていた布が絹か麻かもわかりません。

牽牛子塚古墳は、斉明天皇と娘の太田皇女の古墳と考えられます。出土した夾紵棺は小片ばかりですが、麻を35枚重ねて作られていたことがわかっています。

叡福寺北古墳は聖徳太子(本来は厩戸皇子あるいは厩戸王と呼ぶべきであるが、ここでは聖徳太子の名称を採用する)と母の穴穂部間人皇女、妃の膳菩岐々美郎女が埋葬された古墳と考えられます。棺台が三つあり、奥の石室に直交する棺台が母、手前向かって右側が太子、左側が妃と伝えられています。母の棺は不明ですが、太子だけでなく妃の棺も夾紵棺だったと考えられています。明治12年(1879)の記録では、夾紵棺の破片が2斗(36リットル)あったということです。しかし、残念ながら現在に伝わる夾紵棺の資料はまったくなく、その材質や構造は不明です。

阿武山古墳は高槻市にある古墳で、藤原鎌足を被葬者とする説が有力です。発見当時は夾紵棺がほぼ原形を留めていたようですが、古墳から運び出されて調査後に古墳に戻されたときには、大きく歪んでしまっていた写真が残されています。この夾紵棺は現在どうなっているのでしょうか。おそらく原形を留めていないのでしょう。調査によって、20枚以上の麻で作られていることがわかっています。

以上のように、天武天皇、斉明天皇、聖徳太子(厩戸皇子)、藤原鎌足と超一級の被葬者に夾紵棺が使用されていることがわかります。それでは、安福寺の夾紵棺は、いったい誰の棺なのでしょう?

(文責:安村俊史)

表:夾紵棺出土古墳一覧(柏原市立歴史資料館『群集墳から火葬墓へ』より) -

夾紵棺とは 終末期古墳の棺として、漆塗りの棺が登場します。6世紀までは見られなかった棺です。漆塗りの棺には、布を重ねた夾紵棺以外に、木棺の表面に漆...(2018年1月23日 文化財課)

夾紵棺とは

終末期古墳の棺として、漆塗りの棺が登場します。6世紀までは見られなかった棺です。漆塗りの棺には、布を重ねた夾紵棺以外に、木棺の表面に漆を塗った漆塗木棺、樹皮などを編んで作った籠の表面に漆を塗った漆塗籠棺、粘土を焼いて作った陶棺の表面に漆を塗った漆塗陶棺、石棺の表面に漆を塗った漆塗石棺がみられます。

この中で、もっとも古い事例は6世紀末のシシヨツカ古墳にみられる漆塗籠棺です。漆塗籠棺は、シシヨツカ古墳の近くのツカマリ古墳、アカハゲ古墳にもみられ、香芝市の平野塚穴山古墳にもみられます。漆塗籠棺に続いて夾紵棺が作られるようになったようです。漆塗りの木棺、陶棺、石棺は、夾紵棺の模倣と考えていいでしょう。

夾紵棺は漆を塗りながら布を重ねて作られたものですが、布を重ねただけで崩れずに棺として使えるのか?という疑問をお持ちの方もおられると思います。確かに完全な形で現存する夾紵棺はみられないのですが、木棺よりも丈夫だったと考えられます。漆の防腐作用や防水作用も期待できます。それでは、夾紵棺はどのようにして作られたのでしょう。

まず、粘土や木などで原型を作ります。その外側に漆を塗り、ある程度乾燥すれば布を重ねてまた漆を塗ります。それがある程度乾燥すれば、また布を重ねて漆を塗ります。これを何度も繰り返して一定の厚さになると、原型をはずします。最後に表面に丁寧に漆を塗って仕上げます。何度も乾燥の工程が入るので、完成にはかなりの月日が必要となります。また、製作技術も木棺の比ではありません。高度な技術と長い製作期間を要する夾紵棺は、最高級の棺と認識されていたことでしょう。

(文責:安村俊史)

図:安福寺の夾紵棺実測図

(猪熊兼勝「夾紵棺-玉手山安福寺蔵品に関連して-」『論集終末期古墳』より) -

終末期古墳とは 柏原市玉手の安福寺に、夾紵棺(きょうちょかん)の一部が所蔵されています。夾紵棺とは、何枚もの布を漆で塗り固めて作られた棺です。この...(2018年1月17日 文化財課)

終末期古墳とは

柏原市玉手の安福寺に、夾紵棺(きょうちょかん)の一部が所蔵されています。夾紵棺とは、何枚もの布を漆で塗り固めて作られた棺です。この安福寺の夾紵棺が、平成29年(2017)10月13日放送のNHK歴史秘話ヒストリアで紹介されました。番組では、この夾紵棺が聖徳太子の棺の一部ではないかと注目されました。本当はどうなのか。そこで、この機会に安福寺の夾紵棺を展示し、その内容についてこの場で紹介したいと思います。まず、棺を中心に古墳時代終末期という時代について概観しておきたいと思います。

一般に、古墳時代は前期、中期、後期に区分されます。そのあとの7世紀は飛鳥時代と呼ばれますが、数が少なくなりながらも古墳が造り続けられていることから、7世紀を古墳時代終末期と呼び、その時期に造られた古墳を終末期古墳と呼んでいます。有名な高松塚古墳やキトラ古墳も終末期古墳です。

6世紀後半に爆発的に造られた古墳は、7世紀になると急速に少なくなります。それでもまったくなくなるのではなく、数が少なくなりながらも古墳が築かれています。また、前方後円墳も6世紀末で姿を消し、7世紀には円墳や方墳が造られています。天皇陵などには八角形の墳丘をもつ古墳もみられます。

死者を埋葬する石室や棺にも変化がみられます。横穴式石室は6世紀以来造り続けられますが、小規模な古墳では石室が小さくなり、やがて1棺だけを埋葬できる小さい竪穴式石室などに変わっていきます。一方で、大型の横穴式石室も7世紀中ごろまで造られています。また、横口式石槨という埋葬施設も登場します。横穴式石室は、通路にあたる羨道よりも死者を埋葬する玄室が広くなっているのですが、横口式石槨では、死者を埋葬する部屋(石槨)のほうが羨道よりも幅が狭くなっています。これは、1棺のみを埋葬するための施設だからです。

棺は、大型の古墳では家形石棺が6世紀に続いて造られますが、屋根部分が扁平になり、小型化するのが特徴です。そして、漆塗りの棺が出現します。ここでとり上げる夾紵棺も漆塗りの棺の一つです。

このように、大きく変化しながら、やがて終息へと向かう古墳時代の最後を飾る夾紵棺とは、どのような棺なのでしょうか。

(文責:安村俊史)

-

旧大和川と災害 今の大和川の右岸堤防が決壊すると、淀川までほぼ水没してしまいます。淀川とのあいだの平野部は、大和川の川底よりも低いからです。ただ、...(2017年11月26日 文化財課)

旧大和川と災害

今の大和川の右岸堤防が決壊すると、淀川までほぼ水没してしまいます。淀川とのあいだの平野部は、大和川の川底よりも低いからです。ただ、上町台地だけが南から北へと半島のようにのび、6,000年前の縄文時代、河内湾の姿に戻ってしまいます。

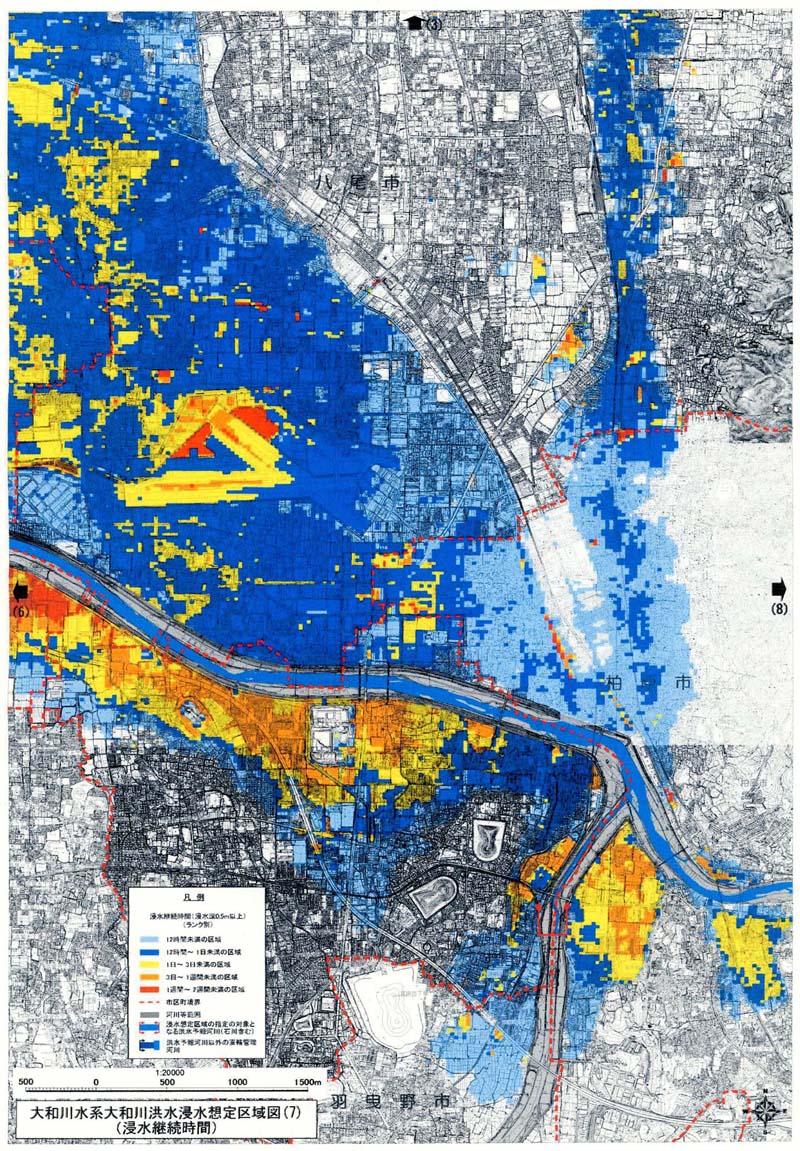

国土交通省大和川河川事務所のホームページには、大和川の水害被害を予測したハザードマップが掲載されています。これによって、大和川の堤防が決壊したときに、どの程度の水深になるかを予測できます。ぜひ、みなさんも確認しておいてください。そのなかで、旧大和川筋だけは洪水被害をほとんど受けないとされています。それは、旧川が天井川だったため、今も周辺より土地が高いからなのです。このハザードマップを見ると、旧大和川の流路がよくわかります。旧川筋は洪水被害とは無縁といえるでしょう。

でも、旧川筋に住んでいる人は、これだけで災害の危険性が少ないと安心することはできません。確かに水害には強いのですが、地震がおこれば大きな被害が出ると予想されます。旧川筋の地下はほとんど砂なので、地盤の堅いところよりも揺れが激しくなります。また、地下の砂が地下水に押されて地上へ噴き出すことが予想されます。液状化という現象です。液状化がおこれば、地表には亀裂がみられ、亀裂から砂が噴き出し、地面が凸凹になってしまいます。家が傾いたりする被害が予想されます。また、道路も亀裂が入ったり凸凹になって、車が通れないほどの状態になると予想されます。旧川筋周辺にお住まいの方は、地震にはくれぐれも注意し、準備をおこたらないでください。

このように、旧地形を知ることは災害の予測や予防にもつながるのです。みなさんも自分の住んでいるところは昔どんな地形だったのか知っておいてください。そして、普段から災害を予測しておいてください。いざというときに、きっと役にたつはずです。

(文責:安村俊史)

写真:国土交通省大和川河川事務所の大和川水害予測図 -

付け替え痕跡のその後 和気清麻呂の大和川付け替え工事の痕跡は、上町台地の窪地となって残ることになりました。この窪地をどのように利用するか。当然なが...(2017年11月26日 文化財課)

付け替え痕跡のその後

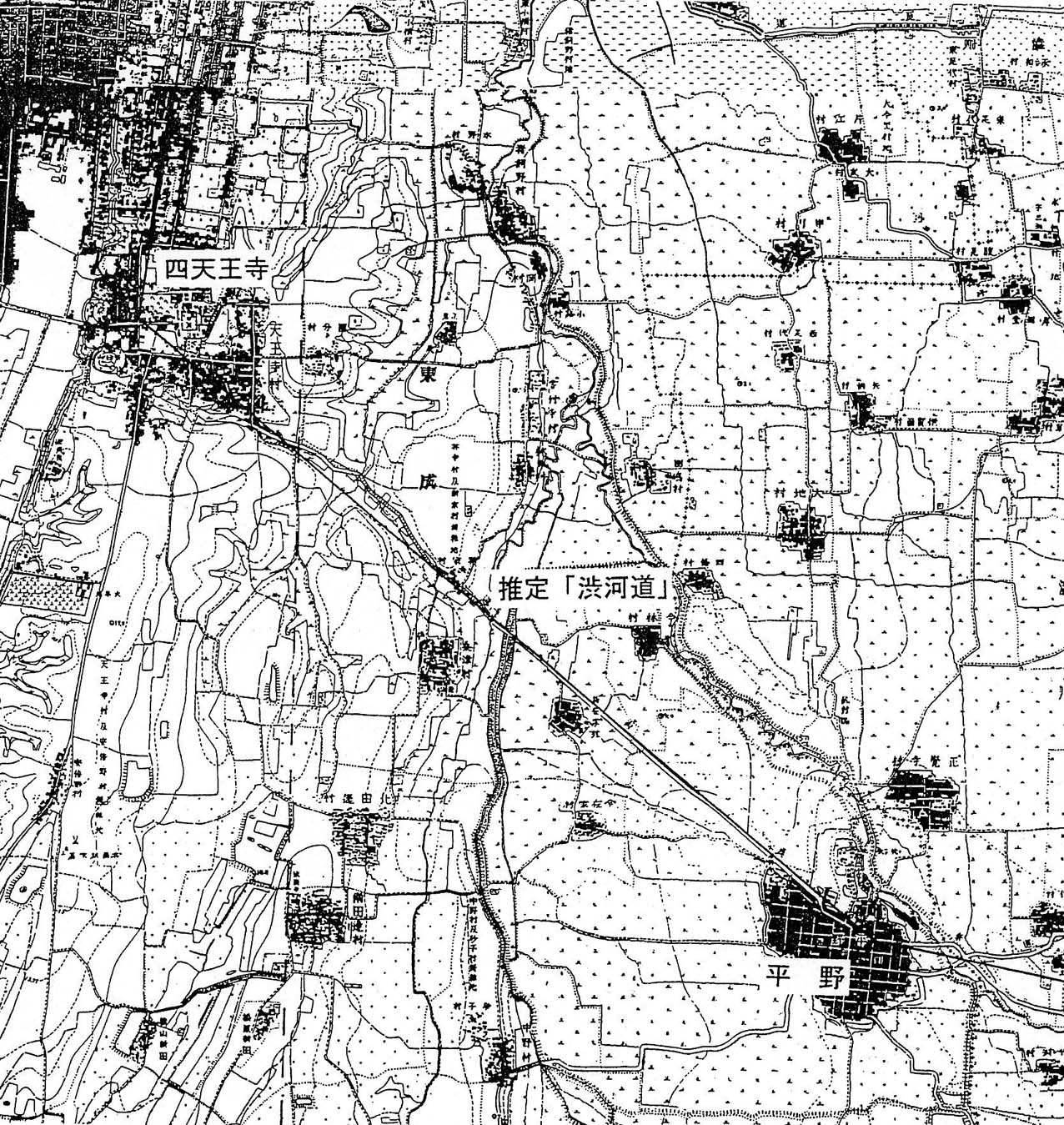

和気清麻呂の大和川付け替え工事の痕跡は、上町台地の窪地となって残ることになりました。この窪地をどのように利用するか。当然ながら、破壊された渋河道がこの窪地を通ることになったのです。近世の奈良街道は、杭全からほぼ付け替え跡地をたどりながら北西へ進み、四天王寺の東で北に曲がって四天王寺南門前へと出ます。もとは、付け替え痕跡をたどって谷町筋付近へ至っていたのでしょう。

ところで、茶臼山の河底池は、いつ造られたのでしょうか。今のところ、まったくわかりません。中世にため池として整備されたのかと思われますが、大坂冬の陣の際に徳川家康が茶臼山に陣を敷いており、その際にもかなり整備されているのでしょう。

明治以降、付け替えルート周辺の市街化が急速に進みました。これに伴って、付け替え痕跡が窪地となって残っていることさえ忘れられてしまいました。周辺の市街化に伴って、このような窪地は徐々に埋め立てられ、急激な高低差を解消するようになったのでしょう。それでも、現在も付け替え痕跡をたどることができるのです。人間の営みは激しいものがありますが、地面に残された痕跡は、そうやすやすと消え去ることはないのです。

JR東部市場前駅から茶臼山まで3km弱の距離です。北・南との高低差を確認しながら、みなさんも清麻呂の付け替え痕跡を歩いてみませんか。きっと新しい発見があると思います。

この清麻呂の付け替えを紹介した当館の特集展示「和気清麻呂の大和川付け替え」は平成29年12月24日までです。この機会にぜひ展示を見て、自分で歩いてみてください。歴史を感じることができますよ。

(文責:安村俊史)

図10:古代の推定渋河道と付け替えによる乱れ。