文化・スポーツ

-

行幸路の変遷 奈良時代には、竜田道から渋河道が、平城宮から難波宮への行幸路として利用されました。竜田道は、もともと竜田大社の前を通って大和川右岸を...(2017年7月9日 文化財課)

行幸路の変遷

奈良時代には、竜田道から渋河道が、平城宮から難波宮への行幸路として利用されました。竜田道は、もともと竜田大社の前を通って大和川右岸を進み、青谷遺跡付近で大和川を対岸へと渡って左岸を進み、石川を渡ってさらに大和川左岸の渋河道を進んで難波宮朱雀大路に入っていたと考えられます。しかし、天平12年(740)、天平勝宝元年(749)、天平勝宝8歳(756)の智識寺などへの天皇の行幸を考えると、奈良時代中ごろには、青谷で大和川を渡らず、そこから山中へ入って山越えで安堂付近へと下ったのではないかと考えられます。このルート上には、直線道の痕跡や切通しもみられます。このルートへの変更が、河内大橋の架橋と深く結び付いていたと考えられます。

もとのルートでは、大和川と石川という二つの河川を渡らなければなりませんが、山越えのルートならば、大和川を一度渡るだけで済みます。そこに橋が架かっていれば、より便利でしょう。しかし、あまり高くないとはいえ、山越えのルートはやはり大変なのに、なぜあえて山越えのルートに変更したのでしょうか。その理由の一つは、駅制にあるのではないかと思います。

近世の東高野街道は、平安時代には四国へ向かうための南海道でした。そして、安堂付近に馬を乗り継ぐための駅家があったことがわかっています。津積駅家です。また、奈良時代には斑鳩の西に平群駅家があったと『日本霊異記』に書かれています。津積駅家も奈良時代から設置されていたと考えると、平群駅家とともに平城宮、難波宮の往来のために設置された駅家だと考えることができます。馬を走らせる場合、できるだけ川越えを避けるほうが便利だったでしょう。難波宮造営に伴って、駅家も設置されたと考えられるのです。そして、この新ルートの設置にも知識が協力したのではないでしょうか。「河内大橋」を設置するだけでなく、行幸路も知識によって整備されたと考えます。それだけ、この地域の知識の経済力や動員力が大きかったのでしょう。

(文責:安村俊史)

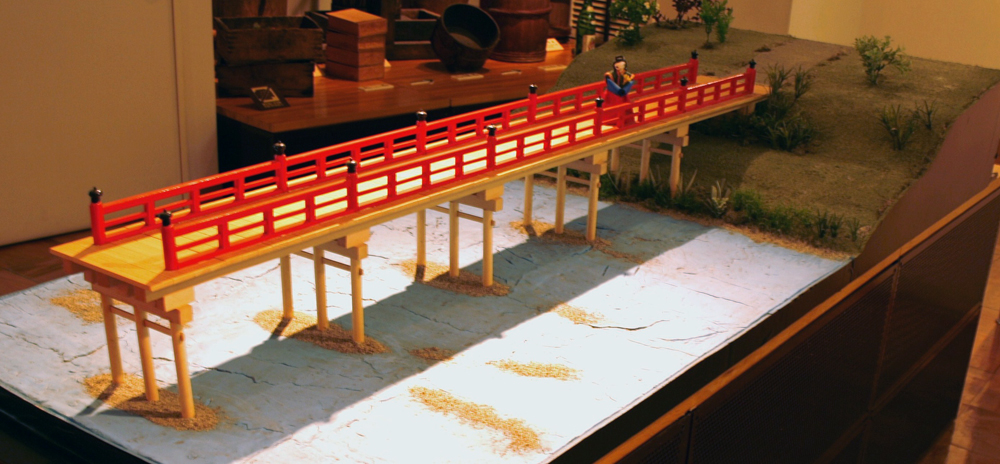

写真:河内大橋と娘子復元模型 -

河内大橋はだれが架けたのか? それでは、これほど大きな立派な橋を造ったのはだれだったのでしょうか。古代には、橋は基本的に国が架けることになっていま...(2017年7月2日 文化財課)

河内大橋はだれが架けたのか?

それでは、これほど大きな立派な橋を造ったのはだれだったのでしょうか。古代には、橋は基本的に国が架けることになっていました。河内大橋ならば、河内国府が架橋したと考えるのが普通でしょう。しかし、「家原邑知識経」にみえるように、改修が知識によって行われたことを考えると、架橋も知識によってなされたのではないかと考えたくなります。仏教を信仰する人たちが、自分たちの手で橋を架橋したのではないでしょうか。

奈良時代の知識として、すぐに思い浮かぶのは、道昭や行基です。彼らも盛んに橋を架けました。橋は人々の往来のためだけでなく、彼岸へ渡るという仏教的な意味もこめられていたと考えられます。そのため、知識の架橋が盛んだったのです。

「河内大橋」の架橋を試みた万福法師は智識寺、花影禅師は智識寺もしくは家原寺の僧だったのでしょう。智識寺は知識によって建立された寺院でした。そして聖武天皇が感動した蘆舎那仏を造ったのも知識でした。智識寺だけでなく、河内六寺はすべて知識によって建立された寺院だったのではないかと考えられます。300~400m間隔で並ぶ寺院は、あまりに接近しすぎています。大県郡には十分な可耕地がなく、これだけ多くの寺院を建立し、維持管理してくだけの生産力が認められないのです。また、一族の寺院として氏寺を建立できるような有力な氏族も見当たりません。大県郡だけでなく、安宿郡や志紀郡、古市郡など、広い範囲の氏族らが知識として建立したのが河内六寺だったのではないかと考えています。おそらく、その中心となったのは、渡来系の氏族だったのでしょう。その知識の力で、「河内大橋」を架橋し、改修したのではないでしょうか。橋を造るためには、高度な知識や技術が必要となります。渡来系氏族であれば、それらの知識や技術ももっていたことでしょう。

彼らは橋を架けることによって彼岸への架け橋とし、天皇に知識の力や理想を知ってもらうことも目的のひとつだったのではないでしょうか。

(文責:安村俊史)

写真:河内大橋と娘子 -

河内大橋はいつ架けられた? 「家原邑知識経」から、河内大橋は天平11年(739)以前に架けられており、天平11年には、かなり傷んでいたと考えられま...(2017年6月25日 文化財課)

河内大橋はいつ架けられた?

「家原邑知識経」から、河内大橋は天平11年(739)以前に架けられており、天平11年には、かなり傷んでいたと考えられます。それでは、高橋虫麻呂が河内大橋を見たのはいつだったのでしょう。

高橋虫麻呂は、藤原宇合の従者でした。その宇合は、神亀3年(726)に知造難波宮事に任命され、難波宮の造営を指揮しました。難波宮跡で後期難波宮と呼ばれる瓦葺きの宮殿の造営責任者ということです。それから天平4年(732)に造営がほぼ完成するまで、虫麻呂もたびたび平城宮と難波宮のあいだを往来したことでしょう。往来の際に詠んだ竜田山周辺の歌も数首みられます。「河内大橋」の歌も、この難波宮往来の際に詠まれたと考えるのが自然だと思います。

そして、虫麻呂の見た丹塗りの大橋は、完成直後のまぶしいほどの橋だったのではないでしょうか。そのように考えると、河内大橋の架橋は、730年前後の可能性が高いと思われます。難波宮造営に伴って、平城宮と難波宮の往来が激しくなることを見越して河内大橋が架橋されたのではないでしょうか。

わたしは、かつては河内六寺が造営された7世紀後半ごろに架橋されたのではないかと考えていましたが、高橋虫麻呂の見た「河内大橋」が完成直後のものだったと考えたほうがいいと思うようになりました。そして、それは難波宮造営に伴うものと考えると、架橋の理由が明確になると思います。

このように730年前後の架橋とすると、架橋から10年ほどのちの天平11年(739)には、改修が必要なほどに傷んでいたことになります。『続日本紀』には、このころ大雨や地震の記録が相次いでいます。「河内大橋」も天災で傷んでいたのでしょう。それとともに、常識を超えた大規模な橋を維持管理することがむずかしかったのもまちがいないでしょう。

ところで、聖武天皇が智識寺の蘆舎那仏を礼拝し、それが東大寺の大仏造営の契機となったことはよく知られています。その智識寺行幸が天平12年(740)2月のことでした。ちょうどそのころ、万福法師が「河内大橋」の改修を試みていたことになります。天皇に立派な橋を渡ってもらいたいという思いもあったのでしょう。

(文責:安村俊史)

写真:河内大橋復元模型 -

河内大橋はどこに? それでは、「河内大橋」はどこに架けられていたのでしょうか。その位置については、(1)大和川と石川の合流点の北、大和川付け替え地...(2017年6月18日 文化財課)

河内大橋はどこに?

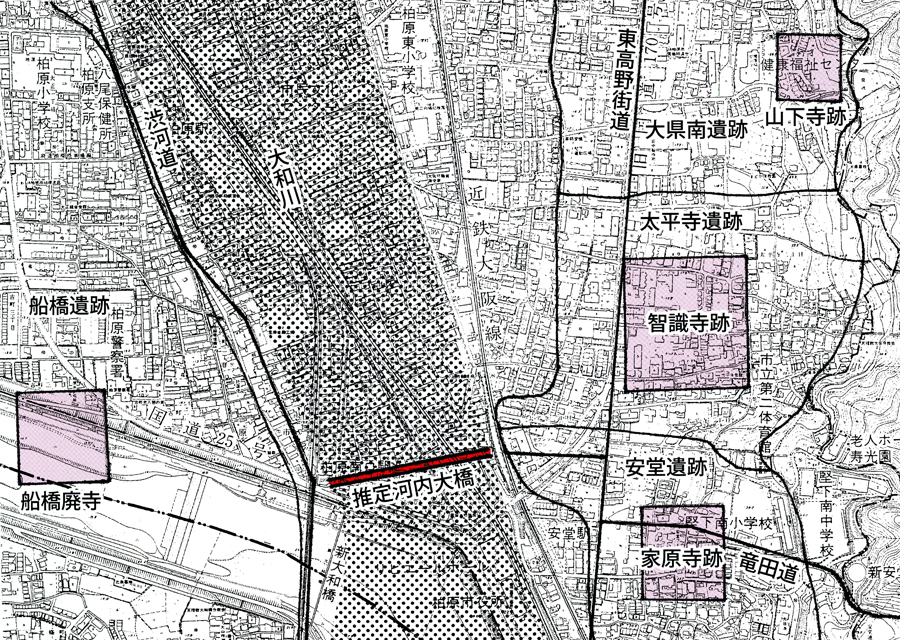

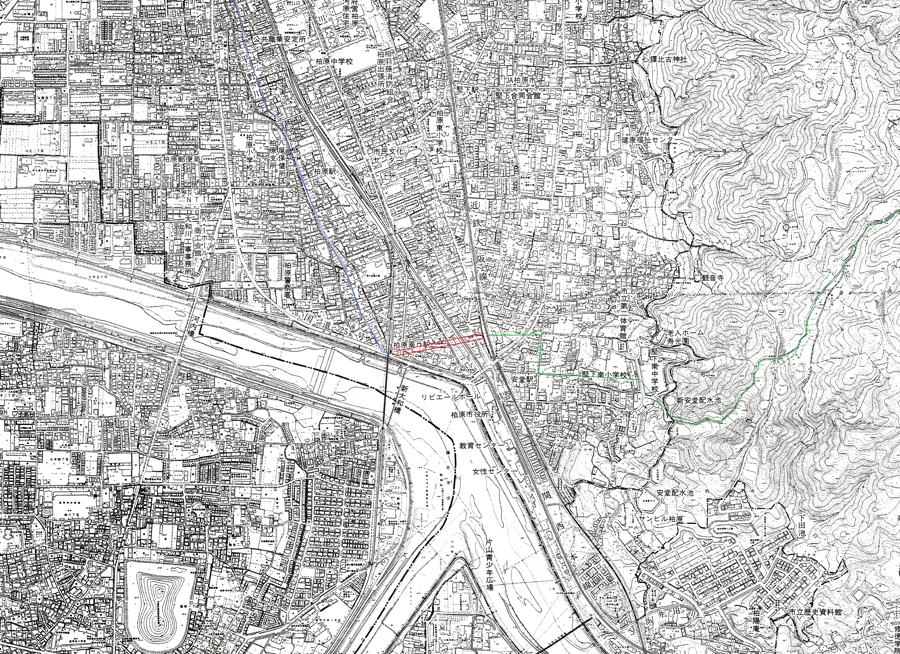

それでは、「河内大橋」はどこに架けられていたのでしょうか。その位置については、(1)大和川と石川の合流点の北、大和川付け替え地点にあたる築留付近とする説、(2)柏原市高井田と国分の間、現在の国豊橋付近とする説、(3)石川に架かる長尾街道、現在の石川橋付近とする説、などがあります。そして、(1)の築留付近でまちがいないでしょう。(2)や(3)の位置は、奈良時代の行幸路から離れているのです。歌にみえる片足羽川とは、大和川のことでしょう。

天平12年(740)に聖武天皇が智識寺の蘆舎那仏を礼拝していること、孝謙天皇が河内六寺に参拝し、その際に智識寺南行宮に宿泊していることなどから、天皇の行幸に利用された竜田道は、奈良時代中期には青谷付近から山越えで安堂町付近へと下っていたと考えられます。この付近で大和川を渡り、大和川左岸の渋河道を通って難波宮へと向かったのでしょう。さらに、「家原邑知識経」の家原邑が築留のすぐ東に位置することから考えて、「河内大橋」が架橋されていたのは築留付近と考えてまちがいないでしょう。

安堂町付近の発掘調査の結果、近鉄大阪線安堂駅の北側で等高線が西に張り出し、この部分のみ奈良時代の遺跡が西に広がっていたことが確認されています。また、大和川の西側でも近鉄道明寺線の柏原南口駅の周辺で、奈良時代の遺跡が東に広がっていたことが確認されています。つまり、この両地点の間、大和川付け替え地点のすぐ北側付近で大和川の川幅がもっとも狭く、地質的にも安定していたと考えられます。「河内大橋」を架けるならば、この付近以外に考え難いと思います。千年後の宝永元年(1704)に大和川がこの地点で付け替えられたのも偶然の一致ではなく、この付近がもっとも川幅が狭く、地質的に安定していたからなのです。

この付近がもっとも川幅が狭かったというものの、それでも300m以上の川幅があったと考えられます。京都府大山崎町付近で淀川を渡っていた山崎橋の長さは180間(327m)とされています。「河内大橋」は、それに匹敵するか上回る長さの橋だったと考えられます。

(文責:安村俊史)

写真:河内大橋とその周辺 -

医王寺の『大般若経』 『万葉集』以外に、「河内大橋」に関わると思われる史料が一つだけあります。和歌山県伊都郡かつらぎ町にある医王寺にかつて所蔵され...(2017年6月13日 文化財課)

医王寺の『大般若経』

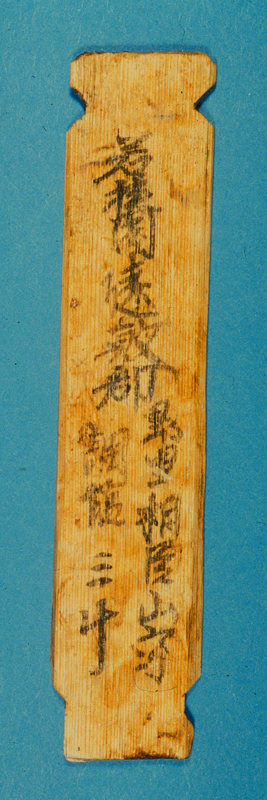

『万葉集』以外に、「河内大橋」に関わると思われる史料が一つだけあります。和歌山県伊都郡かつらぎ町にある医王寺にかつて所蔵されていた『大般若経』です。この『大般若経』の中に、天平勝宝6年(754)の「家原邑知識経」と呼ばれる奈良時代の写経がありました。現物は昭和28年(1953)7月の洪水で流されて現存しないのですが、それ以前に読まれていたため、内容はわかっています。ここに、「大般若経」を写経することになった経緯などが記されています。

そこには、河東の化主と称された万福法師が、天平11年(739)から12年(740)の冬にかけて橋を造ろうとしたがかなわず、それを継いだ花影禅師が天平勝宝6年(754)に橋の改修を成し遂げることができた、と書かれています。この写経をした人たちは、家原邑(家原里)の人たちでした。この家原邑とは、河内六寺のひとつ家原寺のあった柏原市安堂町付近と考えていいでしょう。河東とは大和川の東と考えれば、安堂付近で問題ありません。さらに、ここで改修されたという橋とは、河内大橋のことだったと考えることができます。

ここには、花影禅師が「改造洪橋」したとありますので、壊れていた橋を改修したということでしょう。おそらく、天平11年以前から存在した橋がかなり傷んでいたので、万福法師が改修しようとしたが実現できず、花影禅師が改修できたのでしょう。この橋の無事完成を祈願した写経だったと考えられます。写経した人々は、「仕奉せる知識」の人たちでした。知識とは、仏教への深い信仰に基づいて、寺院や仏像を造るために私財を提供すること、またはそれを行う人のことをいいます。橋の完成祈願のために写経をする行為も知識です。おそらく、橋の改修そのものが知識による寄附、労働協力などによってなされたのでしょう。

ここにみえる橋が河内大橋でまちがいないとすると、その姿がおぼろげながら見えてきます。河内大橋は天平11年以前に架けられており、天平11年にはかなり傷んでいたこと、橋の改修は知識によってなされたことなどがわかります。

(文責:安村俊史)

写真:河内大橋想像図 -

竹原井頓宮の最後 竹原井頓宮について記された最後の史料は、宝亀2年(771)に光仁天皇が竹原井行宮を利用した『続日本紀』の記録です。2月21日に龍...(2017年6月9日 文化財課)

竹原井頓宮の最後

竹原井頓宮について記された最後の史料は、宝亀2年(771)に光仁天皇が竹原井行宮を利用した『続日本紀』の記録です。2月21日に龍田道をとり、竹原井頓宮に至ったということです。この記録から竹原井頓宮が竜田道の沿線もしくは竜田道を終えた付近にあったことがわかります。青谷は竜田道のほぼ中間地点にあたるので、史料とうまく合っています。この際に「節幡の竿が故なく自ら折る。時の人皆執政亡没の徴なりと謂う。」とあります。執政亡没とは称徳天皇の政治のことを指すのでしょうか。それとも光仁の行く先を暗示しているのでしょうか。竹原井頓宮の行く末も暗示しているようにも思われます。

とにかく、竹原井頓宮はこのあと史料にはみられなくなります。延暦3年(784)の長岡京遷都によって、竜田道は行幸路ではなくなりました。そのため竹原井頓宮は必要なくなったのです。京都府大山崎町の大山崎遺跡群から青谷式の軒瓦が多数出土しています。瓦の特徴から青谷遺跡の出土品と同じもので、青谷遺跡から運び込まれたと考えられています。軒瓦だけでなく丸瓦・平瓦も運び込まれていることから、瓦だけでなく木材や凝灰岩切石などの建築資材も運ばれているのでしょう。大山崎周辺には、長岡京遷都後に河陽離宮、山城国府、山﨑院、山﨑駅などの公的施設が次々と設けられました。青谷遺跡の瓦は、これらのいずれかの施設で再利用されたようです。

長岡京遷都に伴って、難波宮の建物が長岡宮へ移築されていることがわかっています。竹原井頓宮の建物も、これらいずれかの施設に移築されたのではないでしょうか。このあと、竹原井頓宮跡は荒れ果てたまま現在まで残ってきました。長岡京遷都が784年、青谷遺跡の発掘調査が行われたのが1984年。ちょうど1,200年間の眠りについていたことになります。眠りから目覚めた遺跡を保存し、その性格を少しでも明らかにしてやりたいと思います。造営から1,300年を記念して。

(文責:安村俊史)

青谷遺跡瓦出土状況 -

竹原井頓宮の変遷 養老元年(717)に初めて登場する竹原井頓宮は、天平16年までには竹原井離宮と呼ばれるようになったようです。それが、宝亀2年(7...(2017年6月5日 文化財課)

竹原井頓宮の変遷

養老元年(717)に初めて登場する竹原井頓宮は、天平16年までには竹原井離宮と呼ばれるようになったようです。それが、宝亀2年(771)には竹原井行宮と呼ばれたようです。

この変化をどのように考えればいいのでしょうか。設置当初、竹原井頓宮は、臨時的な施設と考えられていたのでしょう。ところが、聖武天皇が神亀3年(726)に難波宮の造営に着手し、天平4年(732)ごろに完成するに至って、平城宮と難波宮を結ぶ常設の離宮として整備することになったのでしょう。それが、青谷遺跡で発見された瓦葺建物でしょう。つまり、瓦葺建物として整備されることによって離宮と呼ばれるようになったと考えられます。別な視点からみると、青谷遺跡の遺構は、竹原井頓宮の遺構ではなく、竹原井離宮の遺構と考えるべきなのでしょう。

その瓦葺建物の一部もしくはすべてが解体され、掘立柱建物になっています。天平勝宝8歳(756)の『万葉集』にみえる「河内離宮」が竹原井離宮のこととすると、その後竹原井離宮は史料から姿を消し、次にみえるのが宝亀2年(771)です。この間に、称徳天皇が竜田道を通って由義宮を二度訪れていますが、竹原井離宮は利用せずに斑鳩の飽浪宮を利用しています。このとき、竹原井離宮は利用できない状態だったのではないでしょうか。そしてその理由は、由義宮の造営のために竹原井離宮の施設の一部を由義宮に移築したためではないでしょうか。由義宮の位置は未だに確定できていません。将来由義宮が発見されたときに、その地から青谷式軒瓦が出土するのではないかと考えています。

宝亀2年(771)に光仁天皇が竹原井を行宮として利用することになり、緊急に掘立柱建物などを整備して利用に供したのではないでしょうか。そのため、離宮と呼ばれていた竹原井は行宮と呼ばれたのではないかと思うのです。推測に推測を重ねた話となってしまいましたが、このように考えると、調査成果と史料にみえる竹原井頓宮の変遷がうまく一致するのです。さてどうでしょう。

(文責:安村俊史)

青谷遺跡航空写真 -

高橋虫麻呂とは 「河内大橋」の歌の作者は高橋虫麻呂と考えられます。実は、1742、1743番の歌の作者がだれであるのか書かれていません。しかし、こ...(2017年6月5日 文化財課)

高橋虫麻呂とは

「河内大橋」の歌の作者は高橋虫麻呂と考えられます。実は、1742、1743番の歌の作者がだれであるのか書かれていません。しかし、この歌のあと、1760番の歌のあとに、「右の件の歌は、高橋虫麻呂が歌集の中に出でたり」と書かれており、1738番から1760番までの23首が、すべて『高橋虫麻呂歌集』から採られたことがわかります。もちろん『高橋虫麻呂歌集』という歌集は残っていません。また、虫麻呂歌集の歌の作者がすべて虫麻呂であったとは限りません。しかし、この23首の歌の特徴や内容などから、これらはすべて高橋虫麻呂の作品だと考えられています。それでは、高橋虫麻呂とは、どんな人物だったのでしょう。

虫麻呂については、生没年、出身地、家系など不明な点が多く、謎の多い歌人です。東国の歌が多いことなどから、東国の出身とする説もありますが、畿内出身と考えていいと思います。まちがいないことは、藤原宇合に仕えていたことです。宇合(694~737)は、藤原不比等の子で、藤原四家の一つ式家の租になります。宇合は漢文の素養があり、虫麻呂の文学的才能を高く評価していたのでしょう。

虫麻呂の歌は、『万葉集』に36首詠まれています。長歌が多く、地方の伝説を詠んだ歌が多いことなどから、伝説歌人などと呼ばれます。また、その歌風から抒情歌人とも呼ばれ、犬養孝氏は、虫麻呂の心情から「孤愁のひと」と呼んでいます。

歌風は、叙事性、抒情性に富んだものであり、写実的、具象的、現実的、客観的、色彩的、動的などと表現されます。その歌には、夢想、幻想、幻影、願望、想念、空想、憧憬が詠み込まれ、耽美的、官能的とも評されます。その一方で、挫折、疎外、孤独、漂泊など虫麻呂の内面を重視する研究者もみられます。「平凡で誇張虚飾に満ちた無力なる作者」という評もありますが、わたしは、あふれるばかりの感情を歌に詠み込んだものと理解したいと思います。

(文責:安村俊史)

写真:河内大橋の位置図 -

もう一つの行宮 柏原市域には、竹原井頓宮とは別の奈良時代の行宮がありました。智識寺南行宮(ちしきじみなみのあんぐう)です。『続日本紀』によると、天...(2017年5月29日 文化財課)

もう一つの行宮

柏原市域には、竹原井頓宮とは別の奈良時代の行宮がありました。智識寺南行宮(ちしきじみなみのあんぐう)です。『続日本紀』によると、天平勝宝8歳(756)2月24日に孝謙天皇が利用しています。難波宮へ行幸に向かう途中、ここに4泊し、智識寺など河内六寺への参拝を行っています。その帰路にも智識寺行宮に2泊しています。南行宮と同じ施設と考えていいでしょう。名称から智識寺の南にあったことは間違いないでしょう。

天平12年(740)に聖武天皇が智識寺の蘆舎那仏を礼拝し、自分もこんな仏像を造ってみたいという願いが、東大寺の大仏として現実のものとなりました。智識寺南行宮を設置した目的は、東大寺の大仏の開眼供養も終わり、大仏がほぼ完成したことに対するお礼と、そのころ体調が思わしくなかった聖武天皇の健康回復を智識寺に祈るためだったと思われます。そのために智識寺などを参拝するのに便利なように、智識寺の近くに新たに行宮を設けたのでしょう。

これより先、天平勝宝元年(749)にも孝謙天皇は智識寺に行幸しており、その際には茨田宿禰弓束女の宅を行宮としています。この弓束女の宅と智識寺南行宮は同じものなのでしょうか、それとも別も施設なのでしょうか。一般に行宮は臨時的な一度限りの施設であることを考えると、弓束女の宅と智識寺南行宮は別の施設で、天平勝宝8歳に新たに造られたと考えたほうがいいのでしょう。もちろん新たに造営する際に、弓束女の宅を提供したことは十分に考えられるところですが。

この智識寺南行宮に関わるのではないかと考えられる資料が、安堂遺跡からみつかっています。若狭国遠敷郡から税の調として納められた塩に付されていた木簡です。この塩は、当然ながら平城宮に納められたはずです。それが、なぜ安堂遺跡から出土したのか。天皇から智識寺に寄進されたものか、行宮造営の代価としてもたらされたのか、行宮造営の労働者に配られたものか、行幸時に食料として持ちこまれたのか。それは天平勝宝元年の行幸に伴うのか、それとも8歳の行幸に伴うのか。さまざまな解釈が可能なので、慎重に考えていくことが必要でしょう。

(文責:安村俊史)

調塩木簡 -

「河内大橋」の歌を詠み解く 歌の前に、その歌が詠まれた事情などを書いた部分を題詞といいます。「河内大橋」の歌では、歌のなかではなく、題詞に「河内大...(2017年5月29日 文化財課)

「河内大橋」の歌を詠み解く

歌の前に、その歌が詠まれた事情などを書いた部分を題詞といいます。「河内大橋」の歌では、歌のなかではなく、題詞に「河内大橋」とあり、その橋を一人で渡っている女性を見て詠んだ歌だと書かれています。ここから、「河内大橋」と呼ばれる橋があったことがわかるのです。

この歌は、高橋虫麻呂の歌でまちがいないと考えられます。歌の内容は、河内大橋を一人で淋しそうに渡っていく美しく着飾った女性。あの子は結婚しているのだろうか、それとも独身だろうか。自分の家が大橋のたもとにあったならば、彼女を泊めて、一夜をともに過ごしたいというものです。見ず知らずの女性に対して、なんとも大胆な虫麻呂です。

この歌を詠んでいると、目の前に景色が思い浮かぶようです。それは、艶やかな色彩を詠みこんでいるからでしょう。まず、大橋は「さ丹塗り」であったといいます。「さ」は接頭語で、おそらく欄干だけでしょうが、「河内大橋」は丹塗りの橋だったということです。当時としては、丹塗りの橋は珍しかったでしょう。その橋を渡っている女性は、「紅の赤裳裾引き、山藍もち摺れる衣着て」いるのです。真っ赤なスカートの裾を引きずりながら、藍染めの上着を着ているのです。この艶やかな光景が、虫麻呂の創作意欲を引き起こし、一晩をともにしたいという発想へとみちびいたのでしょう。

この歌は、虫麻呂の空想の歌で、実際の景色を詠んだものではないという研究者もいます。また、橋は彼岸へ渡るもので、日常とはかけ離れた世界を詠んだものだという研究者もいます。橋を渡る「娘子」は、遊女だったという研究者もいます。橋のたもとは歌垣の場であり、それを歌の背景に詠みとる研究者もいます。歌垣とは、男女が互いに歌を詠みながら、自由な性を楽しむ場でした。

このように、この歌は遊興や性的解放と結びつけて理解されることも多いのですが、実際に橋を渡っている女性を見て、その美しさに思わず詠んだ歌と考えてもいいのではないでしょうか。そのほうが、この歌の良さが活きていくるように思うのですが・・・。

(文責:安村俊史)

写真:河内大橋推定地